第2回 輝いてるね!キラリ大学院生 訪問日誌04信大的人物

高齢者のフレイル予防へ 理学療法士として確かな根拠を追求

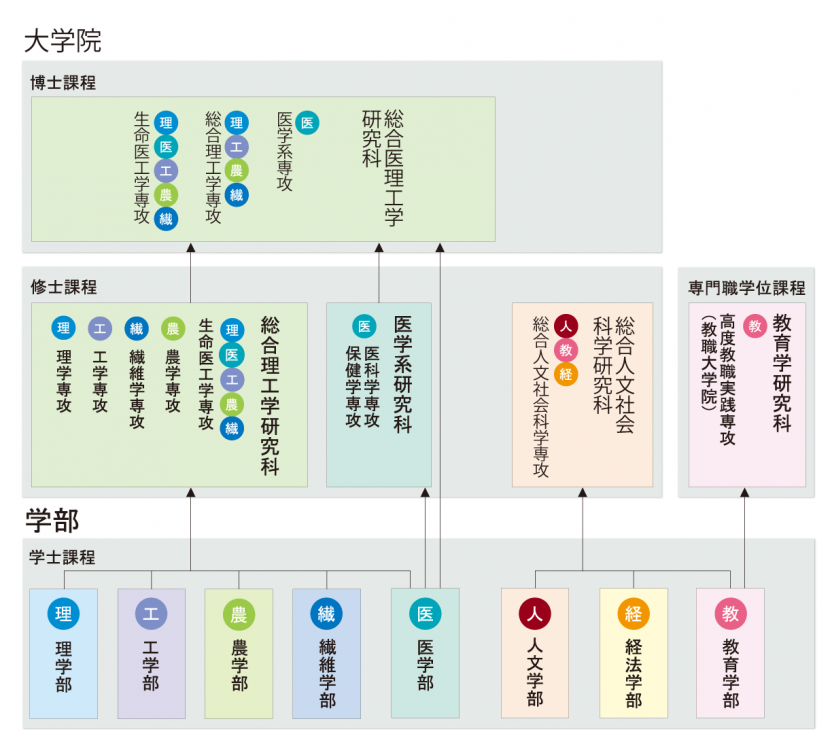

2036年には3人に1人が65歳以上の高齢者になるとされている日本(内閣府「令和2年度版高齢社会白書」より)で、フレイル(※)予防の必要性はますます高まっています。総合医理工学研究科 医学系専攻 保健学分野 博士課程2年生 山川 幸祐さんは、理学療法士として病院に勤務し、地域の高齢者の身体機能回復をサポートしながら、大学院に在籍。高齢者個々人の適切な運動量を提案、フレイル予防につなげるための研究をしています。責任ある職に就き、時間の制約がある中でも自らの研究を追求する山川さんに、その原動力となる想いを伺いました。(文・平尾 なつ樹)

(※)フレイル:年齢と共に筋力や活力が低下し、要介護状態に陥りやすい状態のこと

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第145号(2024.5.31発行)より

実情とかけ離れた歩数目標に抱いた疑問

厚生労働省のデータによれば、高齢者の1日あたりの歩数目標は男性6,700歩、女性5,900歩とされています。さらに、1日8,000歩の歩行活動が加齢による筋量の減少や身体機能の低下を予防することができるという報告もあるそうです。こうした数値に対し「目標値が高すぎて、日々の活動量が少ない高齢者の実情とかけ離れている」と指摘するのが、総合医理工学研究科 保健学分野 博士課程2年生 山川幸祐さんです。

理学療法士として実際に利用者と関われる時間は1人あたり約20分と少ないため、「フレイル予防には、普段の生活の中で高齢者自身にどれだけ運動してもらえるかが重要」と山川さん。「自ら運動しようと思ってもらうためにも、もっと個人の実情に即した歩数目標を提案したいと思った」と研究のきっかけとなった想いを語ります。

それにはまず高齢者の“普段の歩数の把握”が必要だと考え取り組んだのが、筋量から歩数を推測するための研究です。

修士課程では、生体に微弱な電流を流す機械を使用して、被験者となる地域の高齢者の筋量を算出。被験者自身に測定してもらった日々の歩数との関連性を明らかにすることを目指しました。

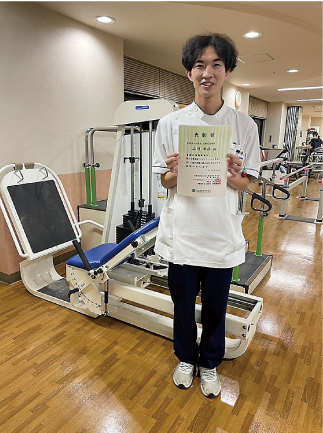

筋量と歩数との関係を検討した先行研究はいくつかあったものの、介護認定を受けるような高齢者を対象とした研究は前例がなく、調査論文を発表した第11回慢性期リハビリテーション学会では「優秀演題賞」を受賞することができました。これに対し、「認めてくれる人がいるのはうれしいけれど、うれしさはあくまで半分。もう半分は、もっと頑張りたいという気持ちです」と謙虚な感想を口にします。

というのも、修士課程で取り組んだ研究では、被験者の体格が統一できていなかったことや、被験者数が十分でなかったこともあり、思うような結果を出すことができなかったためです。博士課程では「被験者の数を増やし、規模を大きくして再挑戦したいと思っています」と、今後の研究に意欲を燃やします。

理学療法士として働くなかで明確になった研究課題

いったんは学部を卒業し、理学療法士として働きだした山川さんですが、実は最初から再び大学院に戻る計画だったそうです。「実際に働くなかで自分の研究課題を明確にしたいと思っていました」と話します。

理学療法士の仕事は、人によって指導の仕方に大きな幅があるといい、山川さん自身どのような提案をするか悩み、自信が持てない場面もあったそうです。そんな中「確かな根拠を持って理学療法の提案がしたい」という想いが、大学院生として研究に取り組む原動力となったと穏やかに教えてくれました。

仕事と研究を両立する今の生活は「正直しんどい部分もある」と言いつつも、仕事から帰宅した後や休日を使ってなんとか時間を捻出し、自身の研究に励んでいます。歩数と筋量との関連性を明らかにし、個々の身体状況に沿った運動量を提案するため、今日も静かに研究に情熱を燃やします。