農林水産物に由来する副産物を最先端技術によって加工し、自動車、航空機などの機械産業や電子産業で有用な高機能性材料を生み出す試みが、信州大学先鋭領域融合研究群のカーボン科学研究所を中心に進められている。農林水産省が推進する「革新的技術創造促進事業(異分野融合研究)」の一環である「工学との連携による農林水産物由来の物質を用いた高機能素材等の開発」で、代表研究拠点の信州大学に加え、東京大学、長野高専、埼玉県の各機関と、5つの企業が参画。補完する研究機関として産業技術総合研究所、京都大学など8機関が採択された。企業の参画は、2014年度から3ヵ年の計画で商品化を目指すためで、成功すれば、これまで廃棄されてきた農林水産物を有効利用できるだけでなく、石油由来の材料を農林水産物に置き換えることで地球の持続可能性にも貢献する。研究拠点代表を務める遠藤守信特別特任教授と、主要メンバーの一人である野口徹特任教授に、プロジェクトが目指すものについて語ってもらった。

遠藤 守信 (えんどう・もりのぶ)

信州大学特別特任教授

先鋭領域融合研究群カーボン科学研究所遠藤特別研究室長

信州大学大学院(工学系研究科、博士前期)修了、工学博士

1972年より信州大学工学部助手、1974年フランスCNRS客員研究員を経て、1977年信州大学工学部講師、1978年信州大学同助教授、1982年マサチューセッツ工科大学招へい研究員、1990年信州大学工学部教授、2014年より現職。ナノカーボンに関する多くの研究成果で知られ、2004年Medal of Achievement in Carbon Science and Technology(American Carbon Society)、2007年科学技術分野の文部科学大臣表彰・科学技術賞(研究部門)、2008年紫綬褒章、2012年NANOSMAT Prize 2012など多くの受賞歴がある。

◆プロジェクトの意義は

農林水産物の副産物を有効利用することは、社会的な要請が大きい。現在、副産物の一部は肥料、飼料などとして再利用されているが、ほとんどは廃棄されている。その焼却費用に全国で年間120億円かかっているという試算もある。これらをうまく資源化できれば、焼却の必要がなくなるばかりか、工業材料の石油由来の原料を代替でき、農業の高度化や産業の持続可能性にも貢献できる。

◆とくに重要な技術的課題は

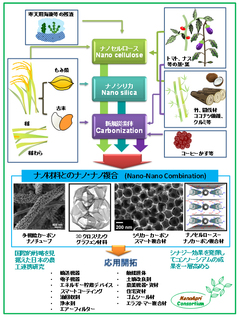

ナノセルロースの材料開発がある。ナノセルロースは一例として東京大学の磯貝明教授がTEMPO触媒を用いた合成方法を発見したが、ほぐしたり、束にしたり、という加工技術を駆使し、どのように作れば使い勝手のよいものになるかという点がまだ解明されていない。さらに、これをナノカーボンと組み合わせ、ナノ・ナノ複合化により、革新的な新素材を創り出せる可能性がある。これは世界初の挑戦的な開発研究である。

◆3年間でどこまで達成するのか

選考委員会で選定された5つの企業も参画しており、商品化まで達成することを目標にしている。あと1年半だが、期間中に試作を行い、商品化に結びつけたい。そのためにも、原料の供給体制を整備するサプライチェーンをどのように作り上げるか、についても検討してもらう必要があり、東京大学政策ビジョン研究センターの坂田一郎教授が担当している。

◆日本が取り組む意味は何か

一つのテーマですが、農林水産物に由来した炭素素材を作り、電子デバイスやキャパシタなどに使おうという試みは、世界的なトレンドだ。日本もこの分野で後塵を拝すわけにはいかず、積極的に取り組んでいく必要がある。

日本の強みは、質の高い世界トップクラスの農林水産技術と工業技術がともに備わっていること。こうした国は少なく、工学との連携による技術革新がお互いの分野にフィードバックされ、工業分野の自律的な持続可能性と、日本独自となる世界固有の農林水産業の発展に資することになる。

野口 徹 (のぐち・とおる)

信州大学特任教授

東北大学工学部卒業、神戸大学大学院(自然科学研究科物質科学専攻)修了。

三ツ星ベルト(株)を経て、2002年より日信工業㈱開発本部に勤務。2010年「信州大学エキゾチック・ナノカーボンの創成と応用プロジェクト拠点」地域卓越特任教授、2015年より現職。遠藤守信特別特任教授とともに、セルレーション現象を発見、および理論を提唱。信州大学のCNT技術を基に、CNT/セルレーション技術の開発に成功。革新的な素材を油田開発技術に適用し、成功を収めた。ゴム、樹脂、金属などにも技術を適用している。

◆プロジェクトにおけるミッションは

ナノセルロースとナノカーボンのナノ・ナノ複合化により、新しい機能を持つ先端材料を開発すること。ナノカーボンの一種であるCNTでは、ゴム、樹脂などの高分子材料をセルレーション技術で高度に強化した極限材料を開発することに成功し、油田・ガス田にイノベーションを起こしつつある。この成果を生かしていく。

◆セルレーション技術とは何か

CNTは、遠藤先生が1976年に論文で合成法を発表したが、CNTの剛性を生かして成功したコンポジット(複合材料)の成功例がなかった。その理由の一つが、CNT自体が毛玉のように絡まっており、解きほぐすのが難しかったということ。しかし、信州大学のわれわれの研究チームが、弾性を使って解きほぐす解繊(かいせん)という技術を発見し、ゴムなどの材料の中でC N Tの立体構造を創ることが可能となった。これでコンポジットを合成したところ、耐熱性、耐久性ともに大きく向上し、CNT本来の物性が出てくることが分かった。ナノレベルで構造を創るのを細胞(=cell)に見立て、CNT/セルレーションと名付け、2009年に論文を発表した。

◆ナノセルロースとCNTとの違い

ナノセルロースは、細い糸状で直径や形状がCNTとよく似ており、CNTと同等の強化機構が可能と推定されるうえに、お互いに特性を補完しあう関係が見出されている。工業製品であるCNTに対し、ナノセルロースは天然資源に由来しているため、バラつきがなく、CNTよりも柔軟性がある。このため、CNTと組み合わせれば、CNTの強さと、ナノセルロースの柔軟性を併せ持つ、史上最高のコンポジットが合成できる可能性がある。

また、CNTは高価な工業製品で、これまではニッチな市場でしか使うことができなかった。しかし、ナノセルロースは比較的安価であり、ナノセルロースのコンポジット、ナノ・ナノ複合のコンポジットともに、大幅にコストダウンできる可能性がある。

◆その他の用途および効果は

油田に加え、自動車分野でかなり広い用途が考えられる。これまで20%で頭打ちだった自動車の金属以外の無機材料の比率を増やすことができ、軽量化と燃費向上に貢献できると考えられる。長野県のカラマツ林のように、戦後一斉に植林され、寿命が近づきつつある林野は全国にある。ナノセルロースを利用するためのサプライチェーンが確立し、林産資源が有効活用できるようになれば、国土を守ることにもつながる。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション