平成24年9月18日、東京ステーションコンファレンス6F(サピアタワー)にて、国際シンポジウム「革新的炭素Inno-C:Innovative Carbons 2012」が開催された。

信州大学は、カーボンファイバー、グラファイト層間化合物、フラーレン、カーボンナノチューブ、グラフェンの科学展開に際して、絶えず国際的な先導性を発揮、2009年からの地域卓越研究者戦略的結集プログラム「エキゾチック・ナノカーボン(ENCs)の創成と応用プロジェクト」の推進によって、「信州大学のカーボン科学」は、より広範に世界的な注目を集めるに至っている。

シンポジウムには、約300名が来場され、マサチューセッツ工科大学(MIT)終身教授のミルドレッドS.ドレッセルハウス氏、東レ株式会社阿部晃一専務取締役らの基調講演や、(独)放射線医学総合研究所島田義也プログラムリーダーらによる放射能除染応用に関する特別講演、信州大学遠藤守信特別特任教授ら卓越研究者が一堂に会し、成果報告などが行われた。

イノベーションに満ちた「カーボン科学研究」の開拓・推進状況と、更に飛躍させる将来ビジョンについて広い立場から意見をいただき、まさに革新的な"カーボン一色"の記念すべきイベントとなった。

※(公財)長野県テクノ財団 ナノテク・国際連携センター若林所長におかれては、同シンポジウムの共催のお立場から、さらに長野県のナノテクノロジー研究の育成を長年にわたり支援、進化・発展の歴史を見つめてこられたことなどから、今回のシンポジウムのレポートについて筆を執っていただきました。(信州大学総務部総務課広報室)

(公財)長野県テクノ財団が共催となったこの国際シンポジウムに、私は幸運にも参加する機会に恵まれた。ここでは信州大学の地域卓越研究者戦略的結集プログラム「エキゾチック・ナノカーボンの創成と応用プロジェクト」により生み出された、多くの成果が発表され、科学や技術の力強い「創造の現場」を垣間見ることができるものであった。信州大学には全国でも稀有な「山岳科学総合研究所」があるが、カーボン科学において、まさに華やかな“アルプスに広がる百花繚乱のお花畑”を見る思いであった。

「炭素の女王」の愛称で知られるM.S.ドレッセルハウス マサチューセッツ工科大学(MIT)終身教授による基調講演「カーボン科学の今後の展望」(Future Prospects for Carbon Science)は、先生の1960年に始まるカーボン研究から今日までの成果をもとに、過去、現在、未来へとつながカーボン科学の広がりを述べたものであった。先生は、カーボン科学におけるナノ構造研究のパイオニアであり、その貢献によりKavl(i カブリ)賞*1を受賞されたばかりである。私はもう20年くらい前に信州大学遠藤特別特任教授のご紹介で先生ご夫妻(夫君もMITの教授)との知遇を得ている。その縁で先生を私が在籍していた会社の講演会にお招きしたこともある。本来難しい話しにも関わらず、非常にクリアーに、また深みのあるお話しをしてくださり、分かりやすく、親しみの持てるものであった。

今回の講演の主旨は「Looking into the future of carbon(カーボン科学の将来展望)」と題した図に集約されており、ご自身および近年のカーボン科学研究の成果が示されている。それぞれの時代にエポックメイキングな事柄として、グラファイトのインターカレーション、フラーレンの発見、カーボンナノチューブ(以下CNT)、グラフェンなどが書き込まれ、大きな発見が相次いだことが分かる。その結果、それぞれの分野での発表論文数が指数関数的に増大し、カーボン科学の発展の様子が示されている。この間、1980年代には遠藤守信特別特任教授との共同研究が始められ、多くの成果を上げられたことも紹介された。

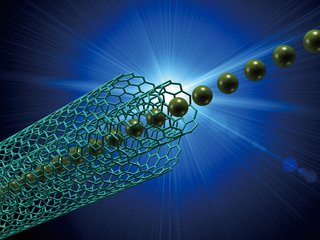

将来の展開としては、アイソトープ13Cの導入によりCNTの1層、1層の構造がさらに詳しく調べられること、またエキゾチック元素(B、N、O、S、Pなど)の導入よる新たな構造や物性の発現が期待されることなどが示された。このエキゾチック元素のドープの様子も図に示されている。2層(DWNTs)、3層(TWNTs)のCNTは金属性と半導体性のCNTの組み合わせにより、それぞれ4種、8種の違ったものがあり、様々な特性が得られることや、ねじれた2層グラフェン、グラフェンフレークのエッジ部のジグザグ構造やアームチェア構造の示す特性、超平坦なh-BN(窒化ホウ素)の利用の可能性などが指摘された。この分野における信州大学の貢献は大きく、ENCs拠点の国際的なチームによる基礎および応用分野における国際競争力の強さも指摘された。

(*1) Kavli賞とは天体物理学、ナノサイエンス、神経科学、の3つの分野において特に優れた業績をあげた研究者に贈られる国際賞。米国では受賞者が大統領と面会するなど、栄誉ある賞として知られている。

国立大学法人信州大学 |

(独)科学技術振興機構(JST) |

マサチューセッツ工科大学 (MIT) |

(独)放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター発達期被ばく影響研究プログラム、プログラムリーダーの島田義也氏からは、自然放射線や宇宙飛行士の被ばくレベルなどを事例に、放射線の被ばくによる健康への影響、特に希薄に拡散したセシウムの低線量率の長期被爆が問題であることが提示された。この放射線が人体やDNAに及ぼす影響、メカニズムの解説などの特別講演があった。続いてこれを受けた形で、信州大学鶴岡秀志特任教授の特別講演は「複合ナノ吸着効果を応用した極低濃度放射性セシウム粒子の高吸着と固定方法」と題して、CNTとペルシャンブルー(PB)の特殊な複合体は、通常のPBに比べセシウ(137Cs)吸着能力が3ケタ向上、原発事故によるCsの除染に役立つという画期的な報告がなされた。まさに今、国が最優先で取り組まなければならない、課題解決のためにも大変喜ばしい内容だ。

(独)放射線医学総合研究所 |

信州大学特任教授 |

コーヒーブレイクではポスター展示に |

遠藤守信特別特任教授に続き、ドリームチームメンバーのM.テロネス特別特任教授はB、N、O、Si、P、S、Seなどを導入したエキゾチックナノカーボンの合成とその特徴を紹介した。また、技術の基本は自由に切ったり、貼ったり、加工することであるが、チューブ状に巻いたCNTを切り開く技術(Unzipping)も紹介した。

P.M.アジャヤン特任教授は工業材料としての目的に合わせて作る技術やCNTをフッ素化し撥水性を与える技術、3Dナノ構造カーボンの合成と応用について最近の進歩を報告した。

H.テロネス ペンシルバニア州立大学客員教授はCNTやグラフェンでのナノ欠陥の導入と分散が、電気、磁気、機械的特性に与える影響につい報告した。

金子克美特別特任教授はCNTによる重水素と水素の分離、X線の吸収などにも触れられたが、CNTの内側空間が普通の条件下でも1万気圧相当の高圧有機反応の場として作用することを報告された。

野口徹特任教授はCNT複合材料のセルレーションモデルの展開と実用化について紹介し、シュルンべルジェ(株)の山手勉開発本部長は、このCNT分散ゴムの応用が石油掘削の可能性を広げ、オイルシェールからの採油に道を広げるなど、世界のエネルギー戦略にも影響を与えていることを指摘、明るい報告に期待が膨らんだ。

このような研究成果に触れるとフラーレンC60から、1次元、2次元、3次元への構造的展開、欠陥やエキゾチック元素の添加による構造と物性の変化、3層CNTなどに見られる各層の物性の違う組み合わせ、CNTのチューブ内への異原子の取り込みなど、ダイナミックな学問的展開の様子が分かる。また、CNTそのものが新しい高圧有機反応の場を提供することから、新しい有機反応の科学を作り出す可能性もある。このような華々しい基礎および応用の展開を目の当たりにすれば、学生諸君、また若い研究者や技術者の好奇心に強く訴えない訳がない。

信州大学特別特任教授 |

信州大学特任教授 |

ペンシルバニア州立大学客員教授 |

信州大学特別特任教授 |

シュルンベルジェ株式会社 |

東レ株式会社の阿部晃一専務取締役は、日本発のカーボンファイバー技術の展開と自社の開発魂に触れられ、カーボンファイバー開発50年の歴史は無欠陥化への挑戦であり、この積み重ねがこの分野での日本シェア70%につながっているとされていると報告。有機合成の立場からすれば、折角作った機能性高分子を焼いて、ただのカーボンにしてしまうことは、忸怩(じくじ)たるものがあったはずである。この心理的バリアーを乗り越えることにより、初めて新しいカーボンファイバーへの道が開けたわけである。この分野の更なる大きなビジネス展開の可能性にもついても触れられた。これも大きな勇気を与えてくれる。

東レ株式会社 |

信州大学理事・副学長 |

意見交換会の様子 |

旧国名を拝した“信州”大学の名は長野県の「信濃の国」にちなんでいる。広く県民に親しまれている県歌「信濃の国」の歌詞はこう結ばれている。「みち一筋に学びなば 昔の人にや劣るべき 古来山河の秀でたる 国は偉人のある習い」である。

遠藤特別特任教授の多層CNT(遠藤ファイバー)の合成は1973年に始まっている。その後の大きな研究展開は、今回のシンポジウムに見られる通り壮大なものである。道一筋に学べば、さらなる発展、展開が可能である。

古来山河の秀でたる信州の地は、優れた研究とそれを生みだす人材を輩出する地でもある。信州大学エキゾチック・ナノカーボンの創成と応用プロジェクト拠点、信州大学カーボン科学研究所など、信州大学の総力をあげた「革新的炭素」研究の、益々の発展に期待する。

1949年長野県生まれ。信州大学工学部、同大学院工学研究科修士課程を経て、1975年新光電気工業株式会社に入社。1998年取締役。2004年から2007年韓国新光マイクロエレクトロニクス社長。1993(H.5)年博士(工学)。2002年International Conference on Electronics Packaging, General Chair。2006年IMAPS Fellow。2009年長野県テクノ財団ナノテク・材料活用支援センター長、2012年ナノテク・国際連携センター所長。2009年表面技術協会副会長。2010年エレクトロニクス実装学会副会長

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション