革新的機能を持つ新物質として世界的注目が集まるナノカーボン。「遠藤ファイバー」の名で知られる信州大学工学部の遠藤守信教授が国際的に研究の中 心を担う。その遠藤教授を先頭に、ナノカーボンのさらに一歩先を行く“夢の物質”の創成と応用の研究がスタートした。ナノカーボンをベースにして、そこに 異種原子を積極的に導入して得られる究極のナノカーボン、すなわち「エキゾチック・ナノカーボン」(以下ENCs)が研究テーマだ。

アメリカ・メキシコ・そして日本から卓越研究者(エキスパート)がNAGANOに結集。ドリームチームを結成して、国際的なエキゾチック・ナノカー ボン研究の最先端を切り拓く。研究ばかりでなく、地域企業とのコンビネーションで、国際的な産業拠点でもある「長野ナノカーボンバレー」の創出も目指す。

長野市で2月16日に開催された地域イノベーション創出総合支援事業「地域卓越研究者戦略的結集プログラム」のキックオフ記念式典から、この“夢の挑戦” の姿を探った。

・・・・・信大NOW62号(2010.3.26発刊)より

現在、ナノサイズの炭素体(ナノカーボン)に関する科学と技術が大きく発展している。ナノメートルとは10億分の1メートル、電子顕微鏡でしか見ら れない超微細な世界だ。

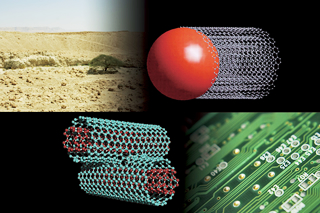

ナノカーボンの主要なものがカーボンナノチューブ(CNT)。炭素原子でできた六角網の平面をくるっと丸めた直径ナノサイズの筒状の形をしてお り、現在分かっている限りでは、すべての物質の中で最も軽く、最も強い。これを繊維状にして地球から宇宙に延ばせば、宇宙エレベーターも可能になると言わ れている。

様々な機能が注目されているが、特に、銅に比べて10倍の電気を流し、6分の1の重量しかないことから、自動車や航空機の電気回路に使用し軽量 化・燃費の飛躍的軽減を図ったり、宇宙に送電線を張るプランなどが考えられている。

また、中には周囲の電場や温度に応じて電気伝導性が敏感に変化する半導体的性能を持つものもあり、これを素子として利用すれば、極めて微小な半 導体デバイスが製造可能だ。未来のコンピューター技術の鍵を握ると言われる。

その他、強いという性能を利用して耐摩耗性の高い素材を創造したり、軽く強くしかも体内に入れても血栓ができにくい機能を利用して医療機器への 活用を図ったり、非常に幅広い活用の道が開ける先端素材として注目されているのがCNTなのである。

ところで、今回ドリームチームがテーマにするENCsは、今述べたCNTを中心とするナノカーボンをさらに発展させた究極のナノカーボンであ る。CNTやそれと似た性能を持つグラフェンや第一次元カルビンという物質の構造を精緻に制御し、そこにホウ素やチッ素などの異種原子や、別の結合の仕方 を導入して、様々な用途に最適な炭素系素材、つまりNECsを創成しようというわけだ。もちろん、その効率の良い生成法や具体的な応用技術も、ENCsの 総合的な基礎科学を確立しながら、科学技術を持続的・発展的に創出することを目指す。

CNTには単層の筒状構造のものもあれば、多層のものや、結合の形が違うものもある。そうした構造の違いでまったく異なる性能が生まれる。しかも、 その層の間に別の原子やイオンを入れ込んだりすると、炭素系とは似ても似つかぬ性質を持つENCsが生まれ、それを使って、応用範囲が限りなく広い“夢の 新素材”を作り出すことができるのだ。

既に述べた伝導体や半導体デバイスへの活用の分野では、例えば高性能な伝導透明膜といった新たな素材にも期待が広がる。

また、CNTにゴムなどとの接合力の強い性能を与えれば、革新的な複合素材が生まれる。これは既に、石油採掘分野や水道管や揚水管の接合部分に 使用する漏水防止用シール材として利用する方法が研究されており、水不足に悩む地域で大きな貢献が期待される。

卓越した強度や弾性率を持つ複合素材は、大型高層ビルや原子力発電所などの耐震・免震システムに活用できる。もちろん、人工血管や人工胃等に応 用する道もある。

蓄電率の高い素材の開発は、現在注目されている燃料電池の性能の飛躍的向上をもたらす。これはそのままハイブリッド車・電動自動車に活用でき る。既に、自動車バッテリーの鉛電池にCNTを入れると寿命性能が2倍になることが明らかになっており、またリチウムイオン電池ではすでに大きな貢献を果 たしている。自動車産業の先行きが不安視される中、この領域の開拓は、日本経済・世界経済に大きなインパクトを与え期待も大きい。

もう一つ見落としてはならない大きな貢献がある。そもそもENCsは炭素系素材であり、それを効率的に大量生成すれば、地球上の炭素の固定化と 水素製造を飛躍的に進め、地球温暖化の防止に多大な効果をもたらすということだ。イノベーションとは、新しい技術の開発だけでなく、まったく新しい技術や 考え方を取り入れて、新たな価値を生み出し、社会的な大きな変化をもたらすことだ。ENCsの創成と応用は、まさにその可能性を拓くものなのである。

このプロジェクトは、長野県の協力・支援の下に、信州大学を中心に東京工業大学・愛知工業大学・東北大学・日信工業・ルビコン・オリオン機械・アスザック・興和ゴム・キッツ・旭化成ケミカルズ・フコク・シュルンベルジェ・村田製作所・岡山セラミックスセンター・北野建設・旭硝子・倉敷加工・三井造船 他の計30機関が参画するコンソーシアム形式で推進する。

このような形式をとったのは、「100年に一度」と言われる経済不況下で、地域の新産業の創出と競争力の強化につながることを目指してのこと だ。

かつての長野県の地域産業は、製造大手企業がその経済力・技術開発力を発揮し、地元の中小企業を牽引して発展してきた。しかし、ここ10年ほど の間に、こうした製造大手の生産拠点が海外に移転し、地域産業の中核が空洞化してしまった。この地域産業の空洞を、信州大学をはじめとする大学の“知の創 造”と、地域の中核企業との“知の共有”によって中枢を形成し、ナノカーボンに関するコア技術を有する地域企業群の創出によって、新たな地域力を生み出す ことが期待されている。「ENCsの創成と応用」の本プロジェクトは、長野カーボンバレーの創出に寄与することで、地域の力が日本の力になる新しい地方の 時代を切り拓くモデルでもある。

遠藤教授ドリームチームを語る

「世界の頭脳が集まって、世界と人類のために貢献する―それにふさわしいドリームチームを作ることができました。これまで欧米の研究 チームに参加して、日本と違うと感じたことは、欧米のチームはいろいろな国の人が集まって力を合わせているけれど『和而不同(和して同ぜず)』。チーム ワークはとても良いが、同化はしない。皆、ちゃんと個性をキープして協力する中で、大胆で新しいアイデアが総意として出てくる。ドリームチームのリーダー として、異質性と本学研究者そして企業との連携でイノベーションが創出できる、そういう環境を作っていくのが私の役目だろうと思っています」

●プロジェクトの3チーム

●信州大学の研究者チームならびに国内30の企業・機関が参画するコンソーシアム形式で、基礎科学から応用研究までを同時並行的に推進する。研究成果は迅速に企業化し、新地域産業の創出と国際競争力の強化に結びつける。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション