最後のスペースシャトルに宇宙滞在や めまい治療の夢を乗せて米東部時間7月21日早朝、フロリダ州のケネディ宇宙センター。本学医学部耳鼻咽喉科学講座の宇佐美真一教授らは、米航空宇宙局(NASA)の最後のスペースシャトル「アトランティス」の着陸を、祈るように見つめていた。アトランティスには、宇宙空間で13日間過ごしたマウス、30匹を積んでいる。

宇佐美教授、工(たくみ)穣准教授、長野松代総合病院耳鼻咽喉科部長の小口智啓本学特別研究員の3人は、「宇宙酔いのメカニズムを解明する」ため、そのマウスの内耳の器官の採取に向かった。

このプロジェクトはJAXA(宇宙航空研究開発機構)との共同研究として、1999年にNASAの国際公募テーマに採択され、過去2回、同様の実験を行っている。

「遺伝子レベルでの解明」という世界で唯一のテーマにかける思いや現地でのエピソードを、2009年に参加した鈴木伸嘉助教を含めた、通称「耳鼻科宇宙班」の4人に聞いた。

「宇宙酔い研究」スペースシャトル最終実験記者会見(平成23年7月27日)

信州大学医学部耳鼻咽喉科学講座の宇佐美真一教授らは最後のスペースシャトル「アトランティス号」の帰還と同時にケネディ宇宙センターでのマウス解剖を終え、帰国後すぐに山沢学長、福嶋医学部長も交え記者会見を行った。

信州大学医学部耳鼻咽喉科学講座の宇佐美真一教授らは最後のスペースシャトル「アトランティス号」の帰還と同時にケネディ宇宙センターでのマウス解剖を終え、帰国後すぐに山沢学長、福嶋医学部長も交え記者会見を行った。

宇宙飛行士が微小重力環境において、身体のバランスが保てなくなり、吐き気やめまいを起こす、いわゆる「宇宙酔い」は以前から知られていた。また、この宇宙酔い状態は数日すると改善されるが、「酔い」と「適応」のメカニズムは解明されていない。

本学医学部耳鼻咽喉科学講座では「患者さんからの訴えの多い『めまい』の治療に役立つのでは」と、12年前にシャトルを使う実験テーマに応募した。

聞き慣れない「宇宙酔い」という言葉だが、宇宙酔いは初飛行の飛行士の3分の2程度が経験するとされる。現在宇宙ステーションに滞在中の古川宇宙飛行士も「主観的に。宇宙酔いしました。特に頭を急に動かすとウゲー、気持ち悪くて吐き気がする。頭の芯も重い。

「何とかしてください。」(古川さんTwitterより引用)という表現で宇宙酔いの体験を語っている。内耳性のめまいも内耳のセンサーが機能しなくなる点では宇宙酔いと同じだ。画期的なめまいの治療法を求めて、「仮説」の検証研究は始まった。

宇宙へ飛んだマウスの内耳器官の変化を探る

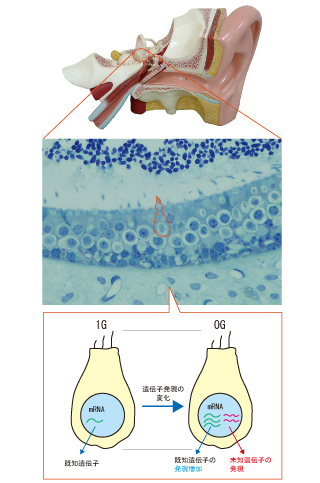

ヒトなどの生体は、重力のある空間では目、耳、身体を支える筋肉からの情報を脳で分析し、「天地」や方向の感覚を得ている。宇宙のような微小重力状態に置かれた時、得られる情報が変わることで、バランスを感知する内耳の器官(前庭末梢器)にどのような変化が起こるのか─。その変化をマウス内耳を利用して遺伝子発現の段階で検出し、どのような仕組みで、新しい重力環境に適応していくのか、その時、前庭末梢器では何が起きているのかを明らかにするのが、この研究の目的だ。

採択から4年後の2003年、スペースシャトル「コロンビア」は大気圏に再突入する際、テキサス州上空で空中分解。7人の宇宙飛行士が犠牲になった。当時1回目の前庭末梢器の採取のためケネディ宇宙センターで、コロンビアの到着を待ち構えていた4人は、その知らせに耳を疑った。「帰って来ないなど、考えもしなかった。ものすごいショックでした。今でも忘れられません」。この事故でシャトル計画は一時中断、ライフサイエンス系の実験自体も同様に中断された。このプロジェクトの遂行も危ぶまれたが、2005年7月にシャトル計画が再開。2009年8月29日STS-128(ディスカバリー)で宇宙に送り、国際宇宙ステーション(ISS)で飼育していたマウスを、同年11月27日、STS-129のアトランティスが回収。微小重力空間で90日間を過ごしたマウスの内耳前庭末梢器を採取した。

2010年4月5日STS-131(ディスカバリー)には日本人宇宙飛行士、山崎直子さんが搭乗。微小重力空間で16日間を過ごしたマウスを持ち帰った。

「90日間と16日間。滞在日数の違うサンプルを分析することにより、生体が新しい重力環境に適応できるという仮説を立てることができました」と宇佐美教授は言う。

そして今回のSTS-135(アトランティス)の宇宙滞在は13日間。さらに精度の高い解析が期待されている。

宇宙での滞在期間の違いから内耳内での変化を「遺伝子レベル」で捉える、という新発想がこのチームの実験の特色だ。マウス内耳の解剖にはN A S A 、UCLA、JAXA・信州大学の3チームが参加しているが、遺伝子レベルでの研究はJAXA・信州大学のみ。世界でも初めての取り組みだ。

約3万種あると言われている遺伝子の本体であるDNA(デオキシリボ核酸)の遺伝情報を転写して、蛋白質合成装置に伝える役目を持つ「メッセンジャーRNA(mRNA)」の発現量を、通常重力環境のマウス、微小重力環境のマウスで比較する。

数百種類の遺伝子で発現の増減が確認されているという。

マウスはシャトル着陸後すぐにケネディ宇宙センターの実験室で、実験に参加する各チームにより解剖され、内耳前庭末梢器は日本へ送られた。

今回のマウスの宇宙空間滞在は13日間。内耳前庭末梢器を採取した工准教授、小口特別研究員は、「約90人の研究者が、体長わずか7cmほどのマウスの身 体中から、必要な部分を採取していくのですが、工場のラインのような流れ作業のため、効率よくやらないと他の人たちに迷惑がかかります。前庭末梢器を取り 出すためには、まず囲んでいる骨を外さなければならず、手間がかかります。顕微鏡で見ながら、わずか数ミリほどのものを取り出すという作業のため神経を使 いました。最後のシャトルですし、『失敗したら別(スペア)のがある』というサンプルではありませんから」と口を揃える。

「宇宙酔い」が起きる仕組み、克服しようとする生体の適応の仕組みがわかると、米国の企業などが2年後を目標に準備を進める「一般人の宇宙旅行」にも、大きな貢献ができそうだ。

宇佐美教授は「人類が宇宙に長期滞在ができるかを考える時、宇宙酔いのメカニズムの解明は大切なテーマ。また現在はめまいの特効薬というものはないが、重力のある地球上とは違う環境で考え、遺伝子レベルで捉えることができたならば、いままでとは違うアイデアが出る可能性が高い」と期待する。

「数カ月先には解析の結果がわかる」(記者会見:2011年7月27日)。世界で唯一のデータが公表されることだろう。

「臨床で多くの患者さんと接することも、もちろん重要ですが、最先端の科学に触れ、学び、得ることは、何億人を助けられるかもしれない可能性を秘めていますから」。鈴木助教の言葉が、胸に焼き付いた。

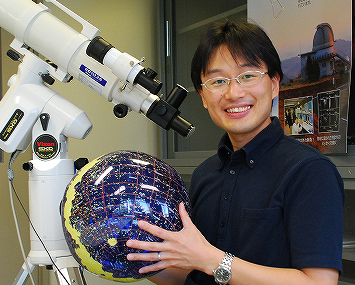

「今回を機に、信大でも学生が天体観測をするきっかけを作れたらと思います。信州の夜空は本当にまれに見る美しさなんですよ」と三澤講師。

信州大学にはもう一つ、NASAが採択した研究がある。NASAは、地上約600kmから、多彩な観測ができるハッブル宇宙望遠鏡(直径約2.4m、1990年打ち上げ)の観測テーマを募集し、採択した観測を行っている。

年間およそ1000件の応募に対し200件の採択があるが、日本のように望遠鏡打ち上げに参加していない国からの採択はごく限られる。その中で日本在住研究者のプロジェクトリーダーとして初めて採択されたのが、三澤透講師だ*。

研究テーマは、大マゼラン雲と小マゼラン雲というちいさな銀河の間をつなぐマゼラニックブリッジの構造の解明。銀河と銀河の間には、主に水素でできたガスがあるのだが、その構造を調べるために「影絵の方法を使うんです」(三澤講師)という。簡単にいうと背後にある明るい天体の光を使って、手前にあるガスの構造を映し出すのだ。光にはさまざまな影(光の欠損部分)が生じ、その状況を観測するとガスの立体的な構造がわかるという。

可視光(目に見える光)の場合、大気のある地球上で観測することもある程度可能だが、今回は、宇宙望遠鏡でなければ観測できない、紫外線を使った。

「影絵」と表現したこの手法を使う研究者は、日本ではほとんどいない。世界でも珍しく、「宇宙の3次元的な地図を作る」という天文学の大目標の一つに貢献できる手法として注目されている。

*プロジェクトには、海外の5人の共同研究者がいる。昨年度同時に採択された日本の研究には、国立天文台のチームによるものもある。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション