信州メディカルシーズ育成拠点47設備稼動と経済産業省「課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業」採択(3件)

メディカル(医学・医療関連)領域でのイノベーション創出の動きが一挙に加速している。

信州大学が、長野県、長野県経営者協会と共同して設置した信州メディカルシーズ育成拠点では、最新鋭の分析・評価機器47機種を設置。地域のメディカル産業の飛躍的発展のための体制を整えた。

これに先立ち、医療現場の喫緊の課題解決をめざす、経済産業省「課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業」に、信州大学の関連 する3件が採択された。これらを中心にメディカル分野での産学官連携による技術開発が本格的に推進されようとしている。

・・・・・信大NOW70号(2011.7.25発刊)より

次世代型小型・軽量補助人工心臓システムに関わる研究開発

信州大学 工学部環境機能工学科 手嶋 勝弥 教授

株式会社サンメディカル技術研究所・信州大学・東京女子医科大学・株式会社信州TLO

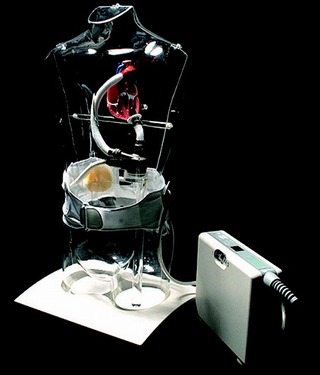

重い心臓障害に苦しむ人は少なくない。心臓移植を前提にした治療では、移植を受けられるまで待機するための補助人工心臓が不可欠。日本人のように小柄な体型の患者には、外国製の大きな補助人工心臓は負担が大きかったが、これまでの共同の研究・開発で、「EVAHEART」と命名した小型の補助人工心臓が完成。2010年に製造販売承認を受けた。この「EVAHEART」の技術を基盤にして、移植を前提にしない、長期間の使用に耐える次世代人工心臓システムの製品化をめざすのが今回のテーマだ。

「人工心臓」はかねてより、人の命をつなぐ医学と工学の連携を象徴するものの一つだ。

2011年春、長野県諏訪市の株式会社サンメディカル技術研究所が中心となり開発された国産初の植え込み型補助人

工心臓の販売を開始した。手のひらに乗る小型の体内機と、それにつながる、体外に置く20センチ×15センチほどのコントローラで構成される補助人工心臓システム。外国製のものが、比較的体が小さな日本人に不向きだった点を克服して、心臓移植を待つ患者に朗報をもたらした。「EVAHEART」だ。

「端的に言えば、その体外機を体内機もろとも完全に体内に植え込む形にしようというのが、『次世代人工心臓システム』という今回の研究の核心です」。この共同研究に参加する信大工学部の手嶋勝弥教授は話す。

移植する心臓のドナーの数は少ない。めざすのは、移植を前提にしない、長期間の循環補助手段として利用できる完全植え込み式の人工心臓だ。患者が日常生活を快適に送れるように、小型・軽量でなければならない。

具体的には①全体の小型化、②それを可能にするポンプの高精度化と耐久性強化、③体内に植え込むものすべての生体適合性の高度化―が問われる。

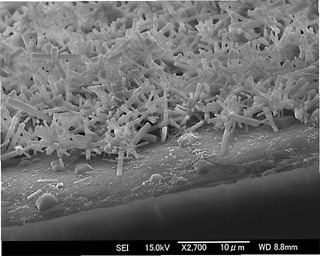

この第3の具体的課題を担当しているのが手嶋教授ら信大工学部のグループだ。ポンプだけでなくチューブやケーブルなどが体内に植え込まれるわけだが、その素材はプラスチックなどのポリマーだ。だが、ポリマーには生体との癒着性能がないので、それをハイドロキシアパタイトという骨の成分の薄膜で覆い、皮膚や筋肉組織との結合力を強化しようというわけだ。それは細菌感染の危険性を大幅に低減させることにもつながる。

「ハイドロキシアパタイトをポリマーなどの材料上に均一に形成する技術は、信大工学部が開発した技術です。それが、次世代型の完全植え込み式の人工心臓には欠かせない技術になっているのです」と手嶋教授。

医工連携は、長い研究開発の努力の上に花開くのだ。

「そもそも私は、素材・結晶を研究しています。その研究が医療現場のニーズと結びついたのは、大石修治先生(信大工学部教授)が研究・開発したフラックス法があったからなのです」と手嶋教授は話す。

フラックス法とは、無機化合物や金属を溶媒とした溶液から、高品質な結晶を成長させる技術。分かりやすく言えば、お湯の中に塩を溶かしてゆっくり冷やして綺麗な塩の結晶を作る、その方法をイメージすればよいという。

融点よりもはるかに低い温度で結晶を育成できる環境調和型の科学技術だ。このフラックス法を表面加工に応用したのが手嶋教授。金属や樹脂などの表面を他の物質の結晶被膜で覆う際に、原料をインク状態にして塗り、それを焼くだけでできるフラックスコーティング法を創出したのだ。「この方法で、ハイドロキシアパタイト結晶層をポリマー表面に形成できました。この技術は、今後ますます、多方面に活かすことができるだろうと考えています。人工心臓はその第一弾です」と力強く結んだ。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション