日本で唯一の〝繊維〟の名を冠した学部、信州大学繊維学部。ここを中心とした信州大学の次世代繊維・ファイバー工学に関わる教育研究を4号にわたり連続で特集してきた。

81号ではこの学問領域が切り拓く近未来の社会像を俯瞰、82号では最先端のインテリジェントファイバー・スマートテキスタイルの研究にズームイン、83号では信州大学を中心とする国内外の大学間連携を紹介した。

特集最終回の本号では、産業界との連携にスポットを当てた。

信州大学上田キャンパスには、繊維学部ファイバーイノベーション・インキュベーター施設Fiiと、上田市等が設置した上田市産学官連携支援施設ARECという二つの産学連携の拠点施設があり、そこを核として、主に前者がナショナルワイド・ワールドワイドの企業と連携を、後者が主に地元企業や農商工部門との連携を、相互に協力しつつ進めている。繊維学部を核とした産学連携の歴史は古く、国内・国際的にも高く評価されている。

「大学が基本的コンセプトを描き、企業が新素材などの特性やその製造、また機能性や活用方法などを分担し、連携して社会に役に立つ製品にしていく―そういう産学連携の先進事例を信大から作り出してきたという誇りと自負があります」と繊維学部産学連携室長の阿部康次教授は語る。

|

連携企業に講演をしていただくことも 信州大学、(株)アイフォーレ、ダイワボウノイ(株)の共同研究で生まれた夜用化粧品「ナイトリッチ」が大きな注目を集めている。(こちらを参照)写真はアイフォーレ(株)代表取締役会長兼(株)ファンケル代表取締役会長 池森賢二氏。2012年12月、共同研究中に繊維学部で講演もしている。 |

|

共同研究企業スタッフも術発表 連携企業のスタッフが研究内容を学術発表することも多い。写真は「ナイトリッチ」の開発に携わったダイワボウノイ機能製品部主任部員の築城寿長さん。2013年10月24日に帝国ホテルで開催された美カンヌ化粧品学術発表会より。 |

|

企業側スタッフも参加する大学での共同研究 大学での共同研究では、担当教員の指導の下に、学生・院生だけでなく、企業側スタッフも参加する。社会人大学院制度を活用する企業も少なくない。 |

|

共同研究の成否のカギは人の絆 長期間に及ぶ共同研究では、企業側と大学側のスタッフの人間的交流が、研究の成否のカギを握る。写真は、上條正義教授と旭化成せんいの担当者河原洋一郎さん(★こちらを参照) |

|

ファイバーイノベーション・インキュベーター施設(Fii) 繊維学部創立100周年を記念して2011年4月に開設された。大学の研究シーズと企業のニーズを結びつけるために、実用レベルの製品試作から、分析・評価までの一連の研究開発が可能なパイロットラインを共用施設として持つのが特徴。レンタルラボなども整備されている。 隣接して上田市産学官連携支援施設浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)があり、AREC・Fiiを包括した運営をAREC・Fiiプラザが担っている。AREC・Fiiプラザへの参加企業は174社にのぼる。 |

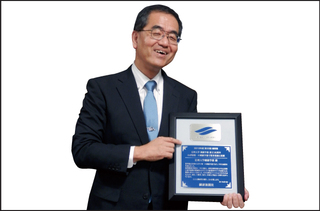

信州大学 副学長・繊維学部長

濱田 州博 教授

(繊維学部 化学・材料系応用科学課程)

1982年東京工業大学工学部卒業。1987年同大学院博士課程修了。1987年通商産業省工業技術院繊維高分子材料研究所研究員。1988年信州大学繊維学部助手。1996年同助教授。2002年より同教授。著書に「繊維の高次機能加工」(シーエムシー出版)、「はじめて学ぶ繊維」(日刊工業新聞社)、「繊維の百科事典」(丸善出版)など

「繊維部門での産学連携の取組みへの現場目線からの最大の賞賛」と喜ぶ業界紙「繊研新聞社」の表彰=「繊研賞」(2010年度第33回)の楯を手に、濱田学部長。

〝繊維=糸・衣服〟というイメージを超えて、ファイバー工学は現在、建築・電子・機械・航空宇宙・医療などの分野に裾野を広げ、さらに人の感性を定量化するというような新たな領域へも踏み込んでいます。そのため産業界からの共同研究の要請は、近年、特に多くなってきています。このような産業界のニーズに応え、信州大学が有する研究シーズとのマッチングを図るために、上田キャンパスにファイバーイノベーション・インキュベーター施設(Fii)を開設し、多くの企業の方と実際に共同研究を進めています。繊維学部の創設100周年事業の一環で、2011年4月にオープンしました。

ニーズとシーズのマッチングには、じつは、大変高いハードルがあります。実用性や効率性を求める産業界と、普遍性や汎用性を求める大学の研究スタンスの違いだと思いますが、それを超えて行くためには、サンプルレベルの試作と評価、そしてそれを工業生産につなげていく一貫した共同の取組みが必要です。Fiiには、それを想定したパイロットラインが、共用施設として設置してあります。日本では、インキュベーション施設というと、企業のレンタルラボが一般的です。もちろんFiiにもそれはありますが、むしろ欧米で主流になっているような、試作から評価、量産化に向けた共用施設の充実に力を入れていることが特徴だといえるでしょう。

試作や評価に必要な環境を用意する特殊環境室は素晴らしいラインナップです。音がまったく響かない完全無響室。その反対に音がいつまでも響く残響室。動作音の測定や、遮音性を計る際につかいます。気象状況の変化を作り出す人工気象室、一般的な生活の幅で条件を管理する恒温恒湿室などがあります。

様々な繊維を作り出す紡糸装置や、繊維・素材の多様な機能や物性を計る測定装置等も複数そろえています。こうした装置・施設を使用して、試作品を作り、その物性や機能を分析評価するのです。さらには、着心地とかさわり心地いった使用感も測定するなどして、実際に製品化し市場に売り出す際のマーケティング戦略の策定にも協力できる体制を整えています。

現在、42区画あるFiiのレンタルラボはその約6割に企業が入居しております。信州大学の施設ですから、繊維学部が中心になり独自のFii交流会を年3回実施していますが、日常的な運営や企業との連絡は、隣のAREC(上田市産学官連携支援施設)と一体となって、AREC・Fiiプラザとして進めてもらっています。AREC・Fiiプラザには174の企業が参加してくださり、積極的にリレー講演会やシンポジウムなども開催しています。どちらかというと上田市を中心に地域の企業との連携共同を進めるARECと、全国的・国際的な企業との連携を中心にしているFiiと、相互に良い面を出しながら相乗効果を狙っています。

その通りです。ARECは浅間リサーチエクステンションセンターといって、2002年に信州大学と上田市近郊のものづくり企業との連携を進めるために、上田市が中心となり設置したものです。

このAREC自体が、地域連携のために国立大学の敷地内に地方自治体が建物を建てた全国でも先進的な事例で、その後2009年には信大OBでもある事務局長の岡田基幸さんが第1回イノベーションコーディネーター大賞で文部科学大臣賞を受賞するなど、その取組みが全国的に高く評価されています。

AREC開設そのものが、白井汪芳名誉教授が先頭になって長年にわたり切り拓いてこられた産学連携の成果でした。白井名誉教授も、当初は研究室単位で企業と共同研究を進めてこられたけれど、それが次第に総合的に、また研究室横断的に取り組まれるようになり、大学と産業界との連携拠点を求める動きになったのです。

そして、1998年度からの文部科学省COE(Center of Excellence)、21世紀COE、グローバルCOE等の認定を受けて教育・研究体制を充実させる一方で、文部科学省知的クラスタープログラム、先端融合領域イノベーション創出拠点の形成プログラム、地域イノベーション戦略支援プログラムなどの産学連携の取組みを強化して、現在に至っているわけです。

かつては蚕糸業の拠点だった上田を、国際的なファイバー工学の拠点にしようという産学の思いは、徐々にではあれ、確実に形になってきているのだと思います。

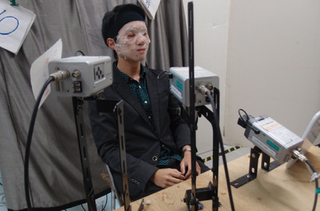

ファイスマスクの快適性を数値化するための実験

密着感に優れ、透明性の高い素材ベンリーゼ。その使用時の快適性を定量化し測定する方法の確立が研究テーマだ。

共同研究を進める中心スタッフ(中央が旭化成せんい ベンリーゼ営業部 技術・開発担当 河原氏、その右が繊維学部上條教授)

信州大学は、旭化成グループの繊維・ケミカル部門の事業会社の一つ、旭化成せんい株式会社(以下「旭化成せんい」)と、繊維学部感性工学課程の上條正義教授の研究室が中心になり、産学連携の共同研究を進めている。テーマの一つはフェイスマスクの快適性を定量化することだ。旭化成せんいは、信大の次世代繊維・ファイバー工学における産学連携拠点=ファイバーイノベーション・インキュベーター施設(Fii)に開設時(2011年)より入居。同社側のニーズと、信大の研究シーズとのマッチングを図り、このテーマでは、2012年度に研究員をFiiに常駐させて、共同研究を進めてきた。

フェイスマスクは、肌に潤いを与えるために化粧水などを含ませて顔面に着けるスキンケア用品。旭化成せんいは、コットンリンター(綿花の種子を包むうぶ毛状の短繊維)を原料とする連続長繊維再生セルロース不織布(商品名「ベンリーゼ」)をスキンケア用品の素材として開発しており、その密着性の良さ・伸びやすさ等の材料特性を活かして、消費者により快適に使用してもらえるフェイスマスクの開発に挑戦している。

「消費者の方が使って快適さを感じる、その快適さを定量化し、素材の材料特性との関連を調べる方法が新商品開発に不可欠でした。上條先生からは、人の意識にのぼる心理反応の面と、意識にはのぼらない脳活動や神経活動などの生理反応の面との、両面にわたって人の感性を捉える方法とその重要性を教えていただき、目からうろこが落ちるような気持ちでした」と同社のベンリーゼ営業部・技術開発担当の河原洋一郎氏は話す。

上條教授は、「現在、メーカーは、どこも技術水準が高く、機能性を持つ新製品を作り出すことができます。しかし、その中で、旭化成せんいは、物質的な性能だけの機能性ではなく、使用者が快適に利用できる製品とは何かを研究し、使用者視点での製品の開発を目指しています。製品に感性価値を付与するために、使用者の感覚・感性を計測して、快適感のエビデンスを探究しようとされています。私たちの感性工学の研究を、実際のものづくりに活かしていただけると期待しています」と、この共同研究にかける思いを語っている。

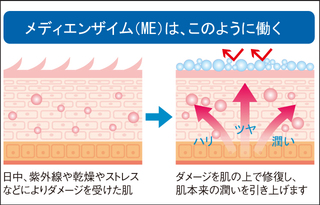

化粧品会社(株)アイフォーレ(以下「アイフォーレ」)、繊維・衣料製品から化学原料まで広く扱うダイワボウノイ(株)(以下「ダイワボウノイ」)とは、白井汪芳名誉教授・特任教授が機能を見出したフタロシアニンという人工酵素の利活用を中心に共同研究を進めている。この人工酵素を化粧品用に純化したものがメディエンザイムだ。

本年春より、女優の五十嵐淳子さんを起用した夜用美容ジェル・美カンヌ化粧品「ナイトリッチ」のCMが、度々、新聞・テレビをにぎわしているが、この新化粧品こそ、3者の共同で開発されたもの。敢えて肌に浸透させず、肌の表面で成分を作用させて、潤いやハリを引き出し、乾燥や日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ。

アイフォーレが、フタロシアニンと出会ったのは、AREC(上記参照)主催の研究会。当時は美容健康食品などに利用可能な生物資源を求めて研究会に参加していたが、そこで、繊維や布に付着させることで消臭・抗アレルギーなどの機能を発揮する人工酵素を知った。特に、重度の脳梗塞の患者が強く拳を握りしめることで生じる手の平の皮膚の荒れ(拘縮皮膚)に対して、人工酵素を担持した布を握らせると大きな改善効果があるという研究結果に驚いたという。「これを直接肌に塗れば、すごい化粧品になるに違いない!と思ったのです。当初は『とんでもない思い付きだ』と皆さんに笑われましたけど・・・」と、アイフォーレ取締役の岩間登美子さん。

この発想に呼応したのがダイワボウノイ。1978年の人工酵素の機能を見出した直後から信州大学と共同研究を進めており、人工酵素を工業的に製造すると同時に、消臭繊維やアレル物質吸着マスクなどの活用方法を考え、商品化を進めてきていた。

人工酵素を、抵抗力の落ちた皮膚に代わって、内部の力を引き出せる、防御力のある最外皮のような化粧品として使う。そのために、美容酵素と呼べるレベルまで品質を向上させ、繊維や布よりもさらに肌に密着できるようにする―岩間さんの発案は、このように整理され、研究が進められた。「大学の研究が企業のアイデアで実生活に活かされる具体的な形になるところが産学連携の面白い所だと思います」と同社機能製品部主任部員の築城寿長さん。(こちらにに写真)信大繊維学部出身で、入社後に、大学院修士課程を修了。現在は同社の信大駐在員だ。

|

リーディング大学院採択の記者会見を行う山沢学長ら関係者。 |

|

リーディング大学院担当の三浦特任教授。 |

信州大学では今秋、日本の繊維・ファイバー工学を先導し世界に通用する人材の育成を目指す大学院博士課程のプログラム「ファイバールネッサンスを先導するグローバルリーダー育成」が、文部科学省の「博士課程教育リーディングプログラム」に採択された。

従来の大学院修士課程と、博士課程に跨る5年一貫の博士課程とするこのプログラムでは、欧州繊維系大学連合の修士課程プログラム派遣などの長期海外派遣や、企業での長期インターンシップ、Fiiでの実践教育・企業とのプロジェクト研究などを必修化し、グローバル化する産業界で実際に活躍できる専門人を育成することを目指す。

授業料の減免があり、海外も含めて毎年10人の大学院生を募集。年間200万円程度の奨励金が給付されるほか、国際会議派遣経費、英語の論文発表支援、研究費支援などの経済的支援も行われる。

大学院総合工学系研究科・リーディング大学院担当の三浦幹彦特任教授は、「アカデミズムの世界だけで生きる研究者養成型ではなく、実業界・ビジネス界で力を発揮できる国際感覚のある専門人の育成を目指すのが特徴。Fiiを活用して実践的に学ぶ場をつくりたい」と豊富を話す。

取り組みの責任者でプログラムコーディネーターの高寺政行大学院総合工学系研究科・繊維学部教授は、「全国でも数少ないリーディング大学院であり、国も全面的にバックアップしてくれる。ぜひ、意志ある学生に門戸を叩いていただきたい。共に学び、研究を進め、信大から世界にファイバー工学の橋を架けよう」と熱く呼びかけている。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション