ビッグバンの探求から最先端医療まで幅広く応用される先端加速器およびその研究をより一般に向け発信するため、1月26日(土)、キッセイ文化ホール(松本市)でシンポジウムが開催された。『先端加速器の世界 いのちを守る、宇宙を創る』と題し、先進的な研究を行う3名の研究者が講演、約140名の参加者が熱心に耳を傾けた。主催は信州大学と先端加速器科学技術推進協議会。

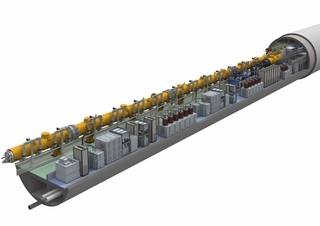

加速器とは、目に見えない粒子を光の速度近くまで加速して高いエネルギーを作り出す装置。先端加速器とは、スイスのジュネーブに本部を置く「欧州原子核研究機構(CERN)」の世界最大加速器「大型ハドロン衝突型加速器(Large Hadron Collider通称:LHC)」に代表されるように、その性能を発展させ、より高いエネルギーを生み出すことのできる加速器のことを指す。

現在、世界中の研究者によって計画が進められている加速器「国際リニアコライダー」についての概要、また加速器研究において日本が果たすべき役割についても言及された本シンポジウムをレポートする。

加速器イメージ図 ©Rey. Hori / KEK

「加速器」と聞くと、日常生活とは縁遠い、特殊な研究装置を思い浮かべる方も多いかも知れない。しかし、実は、身の回りで数多く利用されているものなのだ。例えば、がん治療や、インフルエンザの薬として知られるタミフルの創薬。もっと身近な所だとブラウン管のテレビにも「加速器」が使われている。

特にがん治療に利用される粒子線治療装置は、粒子を加速させ病巣にピンポイントで当てる「痛くもかゆくもない」最先端の治療法の装置だ。最高の加速器応用の事例のひとつだという。

加速器とは先端技術の結集とも言え、その応用分野は多岐に渡る。テレビなど家庭にもあるような社会インフラ製品に始まり、創薬、がん治療、「PET」と呼ばれるがんの発見に利用される断層撮影技術などの医療産業のほか、生命科学の分野である遺伝子解析、土木・建築分野や新素材をつくる素材メーカーといった工業分野でも利用されている。

信州大学理学部物理科学科

素粒子・宇宙物理学

竹下 徹 教授

1982年広島大学理学研究科博士課程修了。82~91年東京大学理学部素粒子物理国際協力施設助手。02年より現職。

その中でも、物理学研究において最も高度な技術を用いた加速器が、世界に数台しか存在しない「先端加速器」だ。

現在、世界最大最高のエネルギーを作り出すことの出来る先端加速器がCERNの「LHC」。27㎞もの円周を持つトンネル内で陽子と陽子を反対方向に加速させ、それがぶつかった時に「何か」が起こる。このように高エネルギーで粒子と粒子を衝突させる衝突実験を行い、宇宙の始まりを再現することが目的だ。

2012年7月、竹下教授も参加したLHCでの「ATLAS実験」で、ヒッグス粒子と思われる新粒子が見つかった。ヒッグス粒子とは、宇宙の始まりにおいて素粒子が質量をもつこととなった理由を説明するために必要不可欠な存在だ。

「私達は宇宙の始まりに一歩近付いたといえます」と竹下教授は語る。現在、CERNではその粒子がヒッグス粒子であることの確証を得るため検証を進めている。

ごく身近な場所から宇宙の探索まで、幅広く応用されるのが「加速器」なのだ。

放射線医学総合研究所フェロー

辻井 博彦 氏

1968年北海道大学医学部卒業。03年より放医研重粒子医科学センター長。

現在、がん患者数は増加の一途をたどっている。そして、現代日本は超高齢化社会へと突入しつつある。平均寿命は延びているが、同時にがんの「罹患率」も上昇しているのだ。現代のがん治療に求められるのは、「より強く、より優しい」治療方法だという。

「重粒子線治療は、そんな現代社会にまさに求められている治療法」と辻井フェローは話す。重粒子線治療とは、がん細胞にピンポイントでダメージを与える、世界に先駆けた治療法だ。がん治療に使われる放射線にはエックス線等がよく知られているが、周囲の健康な細胞にも照射されてしまうことから副作用が問題だった。しかし、陽子線や重粒子線を用いる粒子線治療は、より線量をがん細胞に集中させることが可能であり、正常な細胞への影響を最小限に抑えることが出来る。特に重粒子線は陽子線に比べ、より高い細胞致死効果が得られるという。世界で初めて深部がんの治療が可能となったのもこの治療法だ。

しかし、先端医療は初期コストが高いという指摘もある。それに対し、「重粒子線治療は、トータルでみれば治療期間も短くて済む」と辻井フェロー。

外科医がメスを必要とするように、放射線治療には照射装置(加速器)が必要不可欠。放射線治療装置(加速器)は高エネルギー加速器の研究に伴って急激に発展・普及してきているという。

「日本は粒子線治療の大国。日本から世界へ広まって欲しい」と辻井フェローは力を込めた。

高エネルギー加速器研究機構 機構長

鈴木 厚人 氏

1974年東北大学大学院理学研究科修了。06年より現職。

「物質の究極を極めることは宇宙の究極を極めることに繋がります」と話す高エネ研の鈴木機構長。

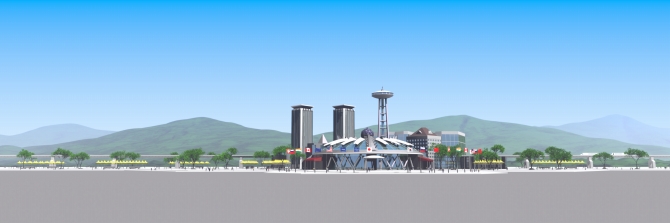

日本が建設候補地となっている高エネルギー加速器『国際リニアコライダー(通称:ILC)』は、計画が実現すれば世界史上最大最高の先端加速器となる。地下に埋められた全長30㎞を超える直線トンネル内を中央部で正面衝突させる仕組みだ。

日本はこれまで素粒子物理学の分野で多くのノーベル賞受賞者を輩出しており、最高性能の加速器を何台も保有している。また、CERNのLHCの心臓部を支えてきたのは日本のものづくり技術だ。

「加速器は日本が主役ともいうべき産業。物質の探求、宇宙の始まり、宇宙における質量の大半を占めているとされながらも未だ存在が明らかとされていない暗黒物質(ダークマター)の正体についてもILCが答えてくれると期待しています。」(鈴木機構長)

ILC計画が実現すれば世界中の頭脳が集まる国際的な研究都市が形成されることになる。加速器研究の最先端を走る日本が、今後、研究機関だけでなく、病院、企業など様々な分野で更なる研究を進めることが出来れば、加速器が拓く未来にまた一歩近付くことになるだろう。

国際研究都市イメージ図 ©Shigeto MAEDA

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション