機能を付加し生まれるニューマテリアルが彩る未来。ナノカーボンはハイブリッドに進化し、エネルギーストレージなどグリーンイノベーションの新領域へ!

球状炭素分子「フラーレン」のノーベル化学賞受賞に端を発し、筒状の「カーボンナノチューブ(CNT)」やそれをシート状に開いた「グラフェン」が相次いで登場。優れた導電性や強度をもつこれら炭素系微細素材(ナノカーボン)の応用研究が、世界中で繰り広げられている。信州大学でも遠藤守信教授が中心となって、世界中から卓越した研究者を招聘したドリームチームを結成し、ナノカーボンの評価・応用研究がスタートしている。

本シリーズではこれまでに、グラフェンやCNTの炭素原子の一部を他の原子に置き換えた素材の物性や機能性を評価するテロネス教授のグループと、ナノカーボンの吸着特性を利用して新規応用に向けた実証実験を続ける金子克美教授のグループの取り組みを報告してきた。シリーズ3回目となる今回は、ナノカーボンに機能性を付与した複合材料を開発し、それを利用したデバイス作製を目指すアジャヤン教授のグループにフォーカスを当てる。

1985年Banaras Hindu 大学(インド)で学士を、1989年Northwestern大学(米国)で材料科学の博士号を取得。90年に来日し、NECの基礎研究所(筑波)にて3年間カーボンナノチューブの研究に従事。その後、フランス、ドイツの大学や研究機関を経て、97年に助教授としてResselaer Polythechnic Instituteに迎えられる。2007年からライス大学教授。論文は320編以上に上り、引用例は21,000以上。今までに国際会議で250以上の招待講演を行うなど、世界から注目を集めている。様々な受賞歴があり、Senior Humbolt賞、MRS Medal、SciAm 50、RPI senior research賞など。現在49歳、カーボンナノチューブに関しては、黎明期から研究をしたパイオニアの一人。主な研究分野はナノ構造材料、ナノコンポジット材料、それらのエネルギー蓄積デバイス等への応用研究等。

信州大学で始動しているドリームチームは、ナノカーボンをベースにして、究極のナノカーボン「エキゾチック・ナノカーボン(ENCs)」を開拓することを目的とする。「エキゾチック」とは、化学の世界で「外から何かを入れる」という意味で使われる。炭素原子だけからなるナノカーボンの一部を異種原子や異なる原子価を有する炭素原子で意図的に置き換える(※1ドープする)ことで、これまでにない物性や機能性を付与することが可能となる。これがENCsと呼ばれる所以だ。

ドリームチームの研究開発テーマは、①ENCsの創成、②物性・機能と構造解析、③応用開拓の3つに分かれている。このうちアジャヤン教授のグループが担当するのは、③の応用開拓で、原子構造を制御したENCsの新規合成やそれを利用した電子デバイスの作製・評価を行う。

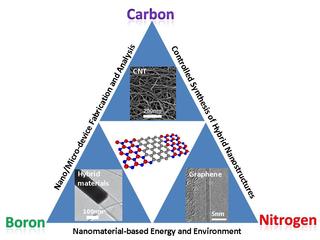

グラフェンやCNTなどのナノカーボンは、もともと導電性が高いが、存在する電子濃度自体はそれほど多くないため、異原子をドープすることで、電荷量を増やして電気伝導率をさらに向上させることができる。アジャヤン教授のグループでは、様々な異種原子をドープした際に、化学的、物理的、電気的な特性が、どのように変化するかを評価しながら、最適な機能を発揮できる構造制御を行っている。たとえばグラフェンの炭素原子の一部を窒素やホウ素などの原子、あるいは窒化ホウ素のような化合物で置き換え、同時にドープする場所も制御するといった原子スケールでの操作で特性の改善を図るというものだ。

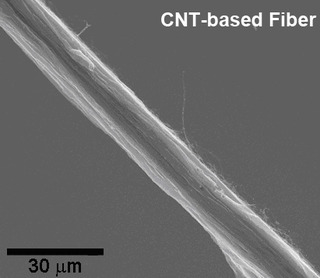

その上で、こうして得られた微細素材のナノカーボンを様々な分野へ応用することも積極的に検討している。たとえば実装基板の配線などへの利用は、実用化がもっとも近いと考えられる分野だ。高集積化された実装基板の配線では、エレクトロ・マイグレーションと呼ばれる現象が問題となる。この現象は、伝導体を高密度の電流が流れるうちに配線の材質に欠損が生じるもので集積回路が微細化するにつれて、その影響は無視できなくなる。最悪の場合、回路の一部が切断された状態となって動作不能に陥るため、集積回路が多用される分野では、その防止が急務となっている。こうした集積回路の配線に電気特性を向上させたナノカーボンを使用できれば、エレクトロ・マイグレーションを心配せずに、さらなる回路の高集積化が可能となる。

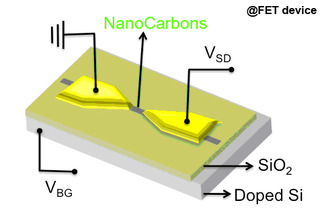

またナノカーボンの電気特性が向上すれば、微細信号の伝達が必要な高感度センサやディスプレイ用電子放出源、光電子複合デバイス、新機能量子ナノデバイスなどの新しいデバイス創製も可能となる。

ただこうしたデバイスを実現するには、ナノカーボンの構造制御やデバイス特性制御、電子輸送特性、デバイス物理解明など解決すべき課題が多いのも事実。アジャヤン教授のグループでは、丹念に一つずつこうした課題の解決に向けて研究を続けている。

ナノカーボンは、電気伝導性で非常に高いパフォーマンスをもつが、重量は驚くほど軽い。そのためグラフェンやCNTのコンビネーション化も可能で、グラフェンシート間にCNTを挟んで積層したハイブリッド構造とすることで、エンジニアリングサイドから求められる様々なバリエーションの提供も可能となる。またこうしたハイブリッド構造に異種原子のドーピングを組み合わせることで、これまでにない性能を得られる可能性も秘めている。こうした構造の制御によって高いエネルギーストレージを有するデバイスに有効な特性を示せば、リチウムイオン電池やキャパシタ、二次電池などへの応用が期待される。

こうしたデバイスへのナノカーボンの応用研究に関しては、まだ実例がそれほど多くなく、これから開拓していくべき分野で「特定のアプリケーションにとっては、非常にアグレッシブな挑戦となる」とアジャヤン教授はその意義を強調する。

カーボンに限らず現在の材料は、求められるデバイスの機能に対してオプティマイズ(最適化)する形で製作されるが、ナノカーボンのような次世代の素材は、より積極的に構造や組成をコントロールして、新たな複合材料を作り上げてから、新規用途を開発していくという姿勢が大切になる。

「カーボンを自在に制御して新しい材料を創造し、そこから新しい用途を生み出す。これこそがENCsプロジェクトの主眼だと思います」(アジャヤン教授)。

サイエンティフィックな材料開発をもとに、それをエンジニアリングに活かすというバックグラウンドを数多くもつアジャヤン教授ならではのアプローチと言える。

アジャヤン教授は、米国ライス大学で40人ほどの研究者グループを率いて、幅広く材料科学を研究してきた。新しい機能をもった材料を生み出し、そこからこれまでにないデバイスの創成を行う。信州大学のドリームチームでは、こうしたアジャヤン教授の経験を新しいENCsの創成に活かしてもらうことを期待している。

ドリームチームでは、遠藤教授がプロジェクトの中心的なとりまとめを行いながら、テロネス教授がナノカーボンの特性の評価を行い、金子先生がカーボンの吸着特性を応用した用途開発を目指す。いっぽうアジャヤン教授は、材料特性の評価はもちろんだが、ナノカーボンを利用した新規デバイス開発を最終的な目標としている。研究における多少のオーバーラップやアプローチの仕方に違いはあるが、チーム全体としてナノカーボンの特性を最大限に引き出して、新しい応用分野を創出するというベクトルは一致している。

アジャヤン教授は当面、ライス大学から時々来日してENCsプロジェクトに参加する予定だが、信州大学における実際の研究は、アジャヤン教授がライス大学から呼んで来た宋礼准教授が行っている。

「アジャヤン先生とは、毎日のようにインターネットの「スカイプ」を利用してビデオカンファレンスを行い、そこで研究結果を報告すると同時にアドバイスをもらっています。アメリカと日本の時差の関係で、現地で夕方の先生と話すためには、朝早く大学に来なくてはならずに大変ですが・・」と笑って話す宋礼准教授は、ENCsチーム内でエキサイティングな仕事に従事できる充実感を大いに感じているという。

「現在は、クリーンルームを立ち上げて、ナノカーボンを利用した太陽電池の開発・特性評価を行っています」(宋礼准教授)。

アジャヤン教授は、Banaras Hindu 大学(インド)で学士を、1989年Northwestern大学(米国)で材料科学の博士号を取得、90年に来日され、93年にかけてNECの筑波研究所でナノカーボンの基礎研究を行っていた。この滞在中に日本の文化、とくに映画が好きになり、小津安二郎の映画を見て感動して、自分の娘に「アキ」と名付けたという。

そしてその後、フランス、ドイツの大学や研究機関を経て、97年に助教授としてResselaer Polythechnic Instituteへ。米国のライス大学では、化学や物理、機械工学などを幅広くカバーする学際的な領域で研究を行ってきた。

そのアジャヤン教授の目から見た日本のナノカーボン研究の進捗について尋ねると、とくにCNTの分野では、世界でもトップレベルにあるという。

「CNTは、日本で発見されたことから確実に世界トップレベルの研究が行われています。ただしグラフェンに関しては、アメリカ、ヨーロッパ、韓国がリードしていて、日本は若干遅れています。アメリカなどでは、グラフェンの研究に資金が潤沢につぎ込まれて、かなり進んだ研究が行われていますが、日本ではこうした動きが、まだそれほど活発ではありません」(アジャヤン教授)。

ただナノカーボンをベースとしたENCsを利用した実用的なデバイスが開発されれば、日本でも弾みがついてグラフェンの応用研究が一気に加速すると分析する。

「たとえばバッテリーに使われているカーボンの歴史は長いのですが、これまでは既存の材料特性を少しずつ向上させるというアプローチがされてきました。ところがこれをまったく新しい材料に置き換えれば、性能を飛躍的に向上させられる可能性があります。ENCsは、そのポテンシャルが非常に高いのです」(アジャヤン教授)。

ENCsに秘められた無限の可能性が、これから様々な分野で開花するとアジャヤン教授は予想する。従来では考えられなかったような特性をもつENCsが創出され、それが新しい機能をもったデバイスを創造していく。信州大学の4人の卓越研究者に率いられたドリームチームが、新しい提案を発信し続ける結果、長野県が世界の「カーボンバレー」と呼ばれる日が来るのもそう遠い将来の話ではないかもしれない。

取材後の記念撮影。左から宋礼准教授、アジャヤン教授、田中プロジェクトマネージャー。この日の取材は田中マネージャーに通訳もお願いした。非常に高度な研究を、たったお二人のチームで進めておられるのだが、阿吽のコンビネーションで取材に応じていただき、お二人の間にはとても厚い信頼関係が築かれているのだと痛感した。

2006年中国科学院物理研究所で凝縮系物理の博士号を取得。2年間ミュンヘン大学(ドイツ)にてAlexander vonHumboldt fellowとして在籍。2008年8月にライス大学へ。ナノ材料やその応用研究に従事。今年1月より信州大学准教授。カーボンナノ構造材料や原子層レベルの材料の合成とその応用デバイスの研究を専門とする。

1981年東京大学物理工学科卒業。科学技術庁を経て1985年に富士通研究所。主にハードディスクの研究開発に従事。99年磁性材料・デバイス研究部長、04年ストレージシステム研究所所長代理。昨年12月より現職。2002年9月東北大学で博士号取得。企業における材料の実用化の経験を活かして、ナノカーボンの応用を推進中。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション