進化計算というコンピューターの情報処理技術・計算科学に焦点を当てた日仏合同の研究プログラムが平成25年、信州大学を中心にスタートした。同10月28日にはフランスの国立情報学自動制御研究所(以下INRIAサクレー)でキックオフイベントを開催した。

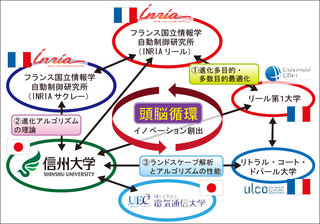

工学部電気電子工学科の田中清教授(工学部副学部長)が中心になって進めるこのプロジェクトでは、日本の信州大学・電気通信大学、フランスのINRIAサクレーおよびINRIAリール・リール第一大学・リトラルコートドバール大学が一つの国際研究チームを作り出し、博士課程の院生や博士課程修了後の研究者(いわゆるポスドク)の相互乗り入れと交流により、進化計算の世界最先端を切り開くことを目指している。国際的なイノベーションの創出を先導することが目的だ。

平成25年度の日本学術振興会(JSPS)「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」にも採択され、本格的に始動した。

10月28日のキックオフイベントでは、フランス側の受け入れ代表であるINRIAサクレーのマーク・ショナウワー(MarkSchoenauer)博士が「今回のプロジェクトで日仏の研究交流を促進し、進化計算分野の更なる発展を目指しましょう」と挨拶。

日本側からは、三浦義正信大理事・副学長が、「自然豊かで精密機械や素材開発など先端産業が発展している長野県で、地域とともに世界レベルの新技術開発の研究と教育に挑んでいる」と信州大学を紹介。責任者として田中清教授が、日仏6つの拠点の共同で世界的最先端の技術でイノベーションの創出を目指すプロジェクトの全体像を説明した。

2 8日午後と翌日には、日仏の研究チームの主要なメンバーが集まり、今後の共同研究の方向性、スケジュール、体制などを確認、議論した。

若手研究者の派遣先であるINRIAサクレーの研究グループは、進化計算の理論研究で世界トップクラスの研究を進めており、国家的プロジェクトにも多数かかわっている。フランスの残りの3拠点にも、進化計算、多目的最適化、並列計算、目的関数空間のランドスケープ解析などの世界的な第一人者が集まっており、多くの成果を上げている。こうした優れた研究環境の元に信州大学から若手研究者を派遣できることは、信州大学の進化計算における研究拠点化に大きく貢献することが期待される。

フランス国立情報学自動制御研究所(INRIA サクレー)でマーク・ショナウワー博士(中央)を囲んでフォトセッション。

右が三浦理事、左が田中教授。

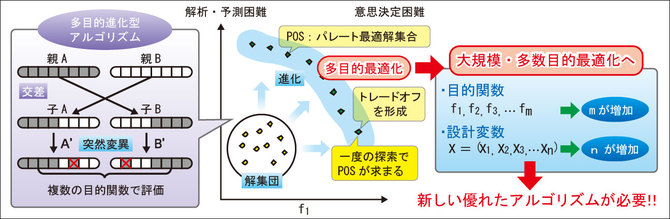

研究の柱は、「進化型解探索フレームワーク」の構築だ。

コンピューターの情報処理技術・計算科学の領域では、1950年代から、問題解決の自動化にダーウィンの進化論の発想を活かすことが目指されてきた。いわゆる進化計算研究のはじまりだ。

しかし、現代社会はより複雑化し、様々な情報と価値観が入り乱れている。「ものづくり」一つを取っても、生産性や効率の向上という評価軸だけでなく、顧客ニーズへの即応性、グローバルな価格競争、省エネルギーなど環境問題への対応など様々な要因を考慮しなければならなくなっている。

それらに対応する計算科学においても、複雑化した問題の設定(モデル化)、設計変数やパラメータの導出、評価するベき目的関数の設計、最適化による問題の解法、得られた解(ソリューション)の解析、適切な意思決定など、生物進化のメカニズムをさらに発展的に活用した、新しい「進化型解探索フレームワーク」を構築することが求められているのだそうだ。

「『環境』と『個体』の関係、特に、優れた個体の『選択』『遺伝子交配』『突然変異』などの概念と発想を駆使した計算アルゴリズムの更なる発展が、世界を根本的に変革する技術革新をもたらすことを確信しています。今回の日仏共同研究でその最先端を拓くことができればうれしいですね」。田中教授は、そう力を込めた。

イノベーション創出を加速させる新しい進化計算アルゴリズムを研究

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション