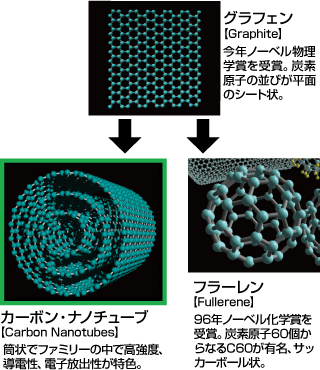

いま世界中で「炭素」に注目が集まっている。今年のノーベル物理学賞が、極薄炭素シート「グラフェン」を開発した英マンチェスター大の2氏に贈られ、遡ること14年前の1996年にも球状炭素分子「フラーレン」がノーベル化学賞を受賞しているのが一因だ。

そしてこれらと同様に研究者を熱くしている素材が、筒状炭素「カーボン・ナノチューブ」だ。構造や結合の仕方を変えることで、従来では考えられない様々な機能性が付与される。

これらのナノカーボン、夢のような素材研究でトップレベルの信州大学に、世界から卓越した研究者が集結してドリームチームを結成して始動しだした。

<M.Terrones Profile>

主席で工学物理学 学士をイベロアメリカ大学にて取得。1997年、サセックス大学にて、王立学会特別研究員でありノーベル受賞者H.クロトー教授のもと博士号を取得。270以上もの有力誌での論文発表があり、10,000以上の引用実績がある。

様々な受賞歴があり、メキシカンナショナルプライズ化学賞、ユネスコ アルバートアインシュタインメダル、工学物理学にてTWAS賞、日本炭素材料学会から日本炭素賞など。

現在41歳、グラフェン、ナノチューブやグラフェン等の新しい素材の特性評価、合成や構造制御に研究の焦点を当てている。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第66号より

グラフェンやフラーレン、カーボン・ナノチューブ(CNT)は、すべて炭素の同素体だ。同素体とは、単一種類の元素だけで構成されながら、結合の仕方が違うために物性や機能性などが異なる物質を言う。

炭素の同素体は、物質中で最も豊富に存在し、極めて多様な結合や形態を有する。ダイヤモンドや鉛筆の芯に使われるグラファイトも炭素の同素体である。

炭素原子同士は通常、六角網平面を形成し、グラフェンはこれらが一層のシート状になっている。いっぽうフラーレンC60は、五角形と六角形がサッカーボール状に結合している。こうした構造の違いからグラフェンは、強くて軽く、導電性に優れ、各種半導体デバイスの回路などに用いることが可能となる。またフラーレンは、ナノレベルの潤滑剤やベアリング、あるいは特定部位に届ける医薬品のデリバリー剤、太陽電池などへの応用が期待される。

これに対してCNTは、炭素六角網平面シートを丸めた筒状で、軽くて強いだけでなく、そのナノ構造を変えることで、広範な機能をもたせることが可能である。この夢のようなグラフェン由来の物質の基礎と応用の研究を推進しているのが、ドリームチームだ。

同研究チームは、科学技術振興機構の地域イノベーション創出総合支援事業「地域卓越研究者戦略的結集プログラム」に採択されたもので、ドリームチームと呼ばれている。国内外の先端的研究者を招聘して、5年以内に成果を挙げることを目標とする。また信州大学の研究チームと国内企業とでコンソーシアムを形成し、基礎研究の成果をいち早く応用に結びつけるべく同時並行で開発も進める。

同研究チームでは、1.エキゾチック・ナノカーボンの創成、2.物性・機能と構造解析、3.応用開拓の3つを大きな柱としている。エキゾチックとは、科学の世界では「外から何かを入れる」という意味で使われ、炭素を母体とするグラフェンやCNT等のナノカーボンに異種の原子を入れることで、これまでにない物性や機能をもつ新規物質の創成が可能となる。これがエキゾチック・ナノカーボン(ENCs)だ。信州大学では、本学の教員が構成するチームに加えて、世界的な卓越研究者であるメキシコからテロネス教授、アメリカからアジャヤン教授、国内から金子教授を招聘し、それぞれがチームを結成して、相互に連携・協力し合いながらENCsの科学と技術でイノベーションの創出を目指す。

今回は、この中でテロネス教授の研究チームにフォーカスを当てて、ナノ分野で世界をリードする先端研究を紹介する。

テロネス教授は、ナノカーボンの生成や構造解析で多大な実績をもつ国際的にトップクラスの若手研究者だ。2009年11月から、信州大学で研究を行っている。

同教授のチームでは、グラフェンやCNTを構成する炭素原子の一部をチッ素やリンなどに置き換えることで新規に発現する物性や機能性を研究している。炭素原子だけからなるフラーレンやグラフェンに、様々な技術を使って異種の原子を入れることで「炭素であって炭素でない」新たな価値や機能を生み出すことを目的とする。

こうして作った素材の性能や特性、機能の評価、機能発現のメカニズムの分析、さらには特定の機能を出現させるための分子構造設計もチームでは行う。

テロネス教授の下では、シルバ准教授とロペス、ヴェガ・ディアス両研究員が、研究チームを構成する。シルバ准教授が研究の方向性を検討し、ロペス研究員が物性の確認などを行う。またヴェガ・ディアス研究員は、ポリマーにナノカーボンを複合するなどして新しいプラスチック材料の開発と応用開拓を担当する。

さらにテロネス教授のチームを中心に各チームが協力して、こうした素材開発と併行して、安全性評価研究を内外の公的専門機関等と連携して展開し、また予防的プロセスとコントロールバンディング手法等のリスク管理の適切な推進、社会受容の確立等も対象テーマとしている。テロネス教授はそうした研究実績も有している。

「エキゾチック・ナノカーボンは、非常にスペシャルな素材です。だからこそ安全性を確認したうえで、新しい世紀に合う素材として、社会に貢献できるものを作りたい」とテロネス教授は、意欲的に語る。

ENCsは、その分子構造を変えることで半導体と同様な性質や銅より高い導電性を付与することもできる。またナノ構造の違いによって性質が大きく変わるため、宇宙・航空、スポーツ、医療など、期待される用途は多岐に渡る。

たとえばシリコンに変わる次世代の半導体や医療分野で使えるカーボン素材はもとより、燃料電池やリチウムイオン電池、太陽電池など地球温暖化対策としての環境技術に使える素材としての応用もある。

ENCsを利用することでオンサイト発電における蓄電池や電気自動車用電池の小型化、高エネルギー密度化も格段に進むはずである。

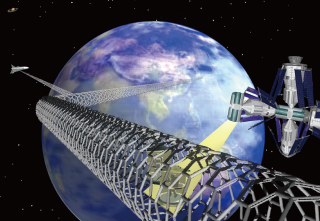

さらに宇宙エレベーターをENCsで実現するという一見夢のような構想がある。

CNTやENCsを撚って作ったワイヤーは、炭素原子同士がファンデルワールス力で結合してスチールの数十倍の強度をもつ。そのため地球と36,000km上空の静止軌道を回るステーションをこのワイヤーで結んで物資や信号輸送を行うというものだ。これだけの距離になるとスチールのワイヤーでは自重で切れてしまうが、CNTやENCsがその可能性を有している。非現実的な構想ではなく、またこのような挑戦こそ、広範な21世紀のイノベーションを創出することになるだろう。

またCNTやENCsは、オームの法則が適応されないという興味深い性質ももつ。導体の電気抵抗は、その長さに比例し、断面積に反比例する。そのため通常は、導線の電気抵抗は長いほど、細いほど大きくなる。

ところがある種のCNTは、長さや太さに関係なく一定の電気抵抗を示すバリスティック伝導の性質があり、革新的導電体が期待される所似だ。

さらにENCsは、そのサイズや構造の制御によって堅くて絶縁性を有するダイヤモンド様物質から、柔らかい可撓性、透明性を持った導電膜、太陽電池応用また磁性付与など、用途に応じた素材の作り分けも期待されている。まさにテイラーメード(仕立屋さん)の物質である。必要な物を必要なだけ造る21世紀型の素材技術になる。このように炭素原子配列の構造を制御することで、同じ炭素原子で構成されながらも極めて応用範囲の広い素材が得られ、ENCsは、CO2の固定化などまさに21世紀のグリーン・イノベーションを実現する素材となる。

4つのドリームチームでは、ナノカーボンやENCsを作り出すことだけが目的ではない。革新的な機能をもつENCsを発見して、どのように環境世紀の素材としてグリーンイノベーションに貢献するかが、チームの共通した目標である。またこのプロジェクトによって地域新産業の創出と低炭素化社会の実現、地域の持続的発展への貢献も目指す。さらに海外から優秀な若手研究者が集まり、信州大学の教育研究に寄与することで、地域と信州大学の連携も一層、強化されるだろう。

多様な人材の融合と相互に個性を尊重し、協力して新たな可能性を創出する、まさに国際的コラボレーションが展開される。

研究の考え方などが異なるものを柔軟に融合させてこそ、強い競争力、持続的創造力をもった研究体制が構築できるのだ。

「和して同ぜず」グローバルな組織体制で、今まさに信州大学発のイノベーションが始まろうとしている。

M・テロネス教授の研究室で記念撮影。 ホワイトボードの複雑なミーティング時のメモが印象的だ。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション