信州メディカルシーズ育成拠点47設備稼動と経済産業省「課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業」採択(3件)

メディカル(医学・医療関連)領域でのイノベーション創出の動きが一挙に加速している。

信州大学が、長野県、長野県経営者協会と共同して設置した信州メディカルシーズ育成拠点では、最新鋭の分析・評価機器47機種を設置。地域のメディカル産業の飛躍的発展のための体制を整えた。

これに先立ち、医療現場の喫緊の課題解決をめざす、経済産業省「課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業」に、信州大学の関連 する3件が採択された。これらを中心にメディカル分野での産学官連携による技術開発が本格的に推進されようとしている。

・・・・・信大NOW70号(2011.7.25発刊)より

単孔式内視鏡手術・臓器損傷回避用接触センサー適応デバイス・手術トレーニングシステム市販化モデル開発

信州大学 工学部機械システム工学科 中山 昇 准教授

株式会社スズキプレシオン・株式会社橋本精機・信州大学・九州大学・栃木県産業技術センター

胃腸、食道、胆嚢等の内臓疾患切除手術で、近年、患者の負担の少ない内視鏡下の手術(腹腔、単孔式、ニードルサージャリ―)が注目されている。しかし、開腹手術に比して視野が狭く、また微細な用具を使用するため、力の入り具合が分かりにくく、知らぬ間に臓器などを損傷する危険も高まっている。この点を解決するため、精密加工技術と接触センサー技術を駆使して安全性を追求する、センサー付手術デバイスを研究・開発する。さらにそれを使った手術の模擬練習ができるトレーニングシステムの開発をめざす。

「内視鏡下の手術で、対象部分をつまんだりする鉗子の先端部分の微細な動きを、電気的センサー技術を用いて、感覚を増幅させて手元に伝えることで、安全性を高めようと考えたのです」。研究を進める工学部の中川昇准教授は話す。

幾つもの孔を開けて施術する多孔腹腔鏡手術から、単孔式内視鏡手術、さらには針の細さほどの孔を通して行うニードルサージャリ―へ……。手術時の患者の体への負担も少なく、傷口の治りも早いこれらの手術法は、超低侵襲手術と呼ばれ、早期社会復帰が可能なことから、医療費削減にも貢献すると注目されている。

だが、見えづらいところで、きわめて細かい作業をすることから、臓器を損傷するなど危険も多い。

この点を克服することをめざして、電気的センサーの技術を駆使することを考えたというわけだ。

センサー付鉗子など、使い勝手の良い道具(デバイス)を開発するだけではない。同じく電気的センサー技術を使った柔軟接触センサーを、鉗子で摘ままれる対象=模擬臓器の方にも配置し、デバイスの動かし方、力の入れ方を訓練するトレーニングユニットも開発しようというのだ。

「フォースフィードバック鉗子に活かされているのは、これまで、地域イノベーションクラスタープログラムで開発してきた荷重測定センサーの技術です」と話す。

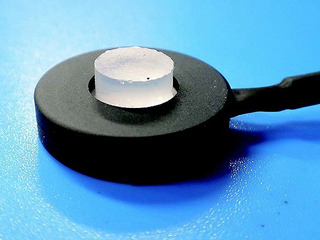

接触荷重センサーは、通常、固い素材を用いて作られるが、このセンサーは弾性体(柔らかな接触部分)を用いたもので、垂直荷重、せん断荷重、荷重方向、変位などを同時に測定することができる。

この柔らかい接触荷重測定センサーは、車いすの表面に多数設置することで、患者が車いすから滑り落ちそうになることを察知したり、ベッドの上で長時間同じ姿勢で寝ていることから起こる「床ズレ」を、「寝返りをしていない」ことを測定し介護者に伝えることで未然に防いだりすることに利用されている。介護用ロボットが人間を抱え上げる動作にも応用可能だという。

この柔軟接触荷重センサーを、より微細化し、手術用デバイスに付加することで、内視鏡の下での微細な動きを、まさに「手に取るように」分かるようにしようというわけだ。

中山准教授は、学生時代、所属していた研究室において、骨折の治療などで使用する骨の髄内釘の研究や、骨の応力解析の研究を目にし、工学でも医療の役に立てることを知った。以来、医療にも役に立つような工学の研究をめざしてきたが、自身が病気で入院したことをきっかけにして、医療用ベッドとか車いすとか、具体的な医療機器の改善に工学的技術を利用する必要性を痛感したという。

もともとの研究分野は金属の塑性加工。粉末冶金などを研究してきた。だが、「工学の技術を医療にも活かす」という視点を明確に持っていると、例えば、チタン合金などを作る際に、金属粒子の間に微細な隙間が空いてしまうことを防ぐために活用した圧縮せん断法をヒントにして、柔軟接触荷重センサーのアイデアを思いつくなど、「思わぬ展開が楽しめる」のだという。

柔軟な思考が、新たな創造の糧となる好例だとはいえないだろうか?

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション