エキゾチック・ナノカーボン(ENCs)の研究を発展させ、アクア・イノベーション拠点(COI)のコアテーマである、水分野でナノカーボン分離膜の基礎と応用にも取り組む「遠藤特別研究室」。炭素研究の歴史的背景から「融合するフュージョン」と語るグローバルな未来型共同研究への熱い思いまで、多彩なお話を聞けた。

遠藤 守信 (えんどう もりのぶ)

信州大学特別特任教授

先鋭領域融合研究群 カーボン科学研究所

遠藤特別研究室長

信州大学大学院(工学系研究科、博士前期)修了、工学博士

1972年より信州大学工学部助手、1974年フランCNRS客員研究員を経て、1977年信州大学工学部講師、1978年同助教授、1982年マサチューセッツ工科大学招へい研究員、1990年信州大学工学部教授、2014年より現職

「世界が言っています。19世紀は鉄。20世紀はシリコン。21世紀は炭素の世紀。『炭素の世紀』を創出するのに、自分も少しはお役に立ってきたのかな?でも、もっと大きな花を咲かせたい」と遠藤特別特任教授は語り始めた。

ダイヤモンドから、カーボンブラック、炭素繊維、プリンターの黒いインク、リチウムイオン電池、炭素の芸術品と言われる燃料電池、半導体のグラフェン、カーボンナノチューブ。炭素というたったひとつの元素でできていて、これだけ多様な物質になるものは他にない。

その上、21世紀の基盤技術である、エネルギー、環境、情報通信、医療・バイオ、資源。5つの社会基盤のすべてにカーボンが関係している。原子力も、電気自動車も、人工心臓弁も。工業製品だけでなく、極めて多様な分野に応用できる。

「エキゾチックナノカーボン」(ENCs)では、基礎科学を開拓し、具体的な応用に展開していくことを考えた。「エキゾチック」とは、科学の世界では「外から何かを入れる」という意味だが、炭素を母体とするCNTにさまざまな異種の原子を入れることで、新規材料を生み出す研究を続けてきた。前述したように炭素は基本的に、21世紀の基盤技術に深く関わっているから、もっと深く、より広く関わるために、炭素の技術をさらに人為的に変えていく、それが「エキゾチック」だ。この段階ではしっかり構築できたので、「これから出口に向かっていく」というのがセカンドフェーズだと考えている。

「時代がだいぶ変わってきて、早いスピードで動いていく。やりたいこと、研究者の興味を拡大していくことも必要だけれど、大型プロジェクトというのは、これからの社会に対してどうあるべきか、出口志向型のプロジェクトが大事ではないか。バックキャスティングという発想が必要」と遠藤特別特任教授は言う。

日本は技術的に厳しい環境の中にある。どうやったら、世界に通じる日本初の新しいイノベーティブな技術が出せるのか?それには、日本のポテンシャルをベースに、10年・15年後の社会に何が必要か?を考え、例えば15年後のあるべく世界の状況を想定してバックキャストするべきだろう。そこから落とし込んできて、そのために今出来る事をやる。

日本はものづくりの技術はしっかりあるのに、技術革新には乗り遅れている。世界競争力が落ちている。製造力の競争性も落ちている。開発には経費も費用も時間もかかるとしても、結果として世界レベルで展開、貢献できるものが、どうしても必要だ。

だから、大学が自由気ままにやる「日本アルプス型」の研究もいいけれど、「八ヶ岳型」の、大きな峰を目指して下から積み上げていく研究も望ましい。お金も時間もかかるけれど、結果としてきれいな頂を総合力で築ければいい。これが社会に役立つ研究者としてのミッション。責任がある。我々は任務を持っている。そして日本でそれを成し就げることができる。

バックキャスティングの発想をカーボンに落とし込んだ時、15年後の大きな峰のひとつに「水」の問題がある。21世紀の世界共通のキーワードは「水」。現在、非衛生な水が原因で世界の子供が病気になっている。WHOのデータで、死亡する子供は年間200万人を超える。幼い命が汚染水で失われている。水の問題が解決すれば、世界の平均寿命は2年も延びると言われている。

「水戦争」はすでに勃発している。世界の食糧危機は、気温が1℃上がると穀物収量が10%減ることで起こる、というのはアメリカ農務省の報告。21世紀の中頃には、5℃も上がると言われている。穀物に限らず、牛肉にしても、1キログラムの牛肉をつくるのに牛1頭あたり1トンの水を使う。

この水危機を救うには、食糧生産が不毛のサバンナ、砂漠を緑に変えるしかない。特に環境に配慮しながら、海の水を真水に変える事は今でもできるが、1トンあたり100円かかる。解決するには、低コストで海水や汚染した川の水を浄水し、サバンナを穀倉地帯にすることも期待される。

一方で、石油は大量に採取しているが、産出される石油には400倍の水が混ざって出てくる。シェールオイルでも、汚染水が社会問題化しつつある。

水の純化は、すでに完成されつくした技術だが、まだコストが高い。このまま放っておくわけにはいかない。水処理の膜は、今まで高分子でつくっていた。それをカーボンに変えたい。

人類に役に立つ水を安く確保し、負の連鎖を断ち切ること。我々の蓄積した技術をこの分野にトランスファーできれば、持続可能で次の時代に生かせる「アクアソリューション」が完成できる、と考えている。

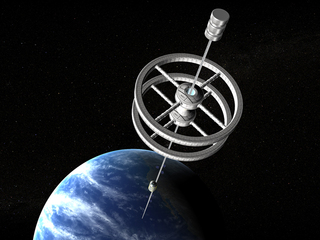

1960~70年代、合成繊維が全盛だった頃に、炭素繊維が開発された。人類が宇宙に出て行くためには炭の糸しかない。軽くて強くなければ。そこでカーボンファイバーをつくった。人類が宇宙に出たという事は、ある意味、人間の一大進化の過程だ。宇宙時代は炭素繊維が拓いた、と言えるだろう。

さらに炭素の膜を発展させることは、「第3の炭素革命」だ。第1の炭素革命は、エジソンの電球で竹を炭化したフィラメント、第2の炭素革命は炭素繊維と宇宙時代、CNTなど、ナノカーボンは第3の炭素革命となる。

CNTを使った宇宙エレベーターの開発は、将来は出来るかもしれない。今のところ、CNTの機能はまだ限定されているが、もっと機能をつけるためには、様々な元素を入れ、さらに機能を広げて、あるいは深めていく。これからの新しいプロジェクトになるだろう。

長い繊維のCNTをつくることは今でも可能で、現在は電線にもチャレンジされている。アジア電線網や世界電力ネットワークに、不足が危惧される銅線に代わって炭素の電線が使用される時代もくるかもしれない。

真のグローバル化時代とは、単に「国際ボーダレス」というだけではない。「インターナショナル」という考え方はすでに終わっている。国境はすでになくて、様々な研究者が融合しあう、つまりフュージョン。世界の研究者と「共同研究」でもなく、「協力」でもなく、人種、国境を越えて「適度に競争し、適度に協力する」。おんぶにだっこではダメ。リレーションシップだけでは、融合は成立しない。自分で全部やるのは非効率的だから、パートナーとして「良い相手」を持っていないといけない。

国際共同論文は、日本だけが減っている。これは危惧されている。お互いにとって価値のある、ウィンウィンの関係が重要で

ある。これは日本のアクティビティが劣化している反映ではないか?

何よりも必要なのは、世界に通用する人材。センス、創造力、イノベーション力が大切だ。真のイノベーションとは、「科学インセンティブをもつ」から始まる。基礎と継続的努力の上に五感をとぎすませ、働かせた時、初めて大きなイノベーションが生まれる。

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02

X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所

白熱議論で踏み出した新たな一歩

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」

信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所

シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション