信州大学が掲げる 「覚悟のグローバル化」とは?特別レポート

OUR GLOBAL COMMITMENT

中村 宗一郎学長×米倉 真一副学長(国際担当)グローバル対談

信州大学は国際化を積極的に推進し、世界水準の教育と研究環境の構築を進めています。2024年には国際化の方針を示した「VGSUグローバル版」を策定し、留学生数の増加や外国人教員の増員、英語対応科目の拡充などについて具体的な目標設定を行いました。さらに今後、“覚悟のグローバル化”をスローガンに、より一層の国際化を推進していく方針です。これにあたり、今回、その“覚悟”を広く知っていただくために、本学のグローバル戦略の具体的な内容や意義、今後の展望などをテーマに、中村宗一郎 学長と米倉真一 副学長(国際担当)による対談を行いました。

なぜ今、“覚悟の”グローバル化なのか

地球規模の危機的状況世界市民としてアースポジティブを目指す

毛賀澤氏(以下敬称略):まず学長にお伺いします。「覚悟のグローバル化」とはどういったもので、なぜ今、信州大学はそれに力を入れて取り組んでいらっしゃるのでしょうか。

中村学長(以下役職略):世界ではこれまで国際的に推進されてきたDE&I(多様性・公平性・包摂性)※1やアファーマティブ・アクション※2などへの非難の声が上がり、反アカデミアや反知識人を掲げる人が増えています。こうしたことは、世界が国際的・全地球的視点に立って事象を観るのではなく、個別的・民族的な色合いの強い“内向き傾向”になってきているということではないでしょうか。私はこうした風潮は人類全体にとって非常に危険な兆候だと感じています。なぜなら、今、地球規模で起きている環境問題や社会課題は、決して特定の国家や地域、特定の価値観だけで解決できるものではないからです。

現在の地球環境がどのくらい危機的な状況にあるかをまとめた「プラネタリーバウンダリー※3」の9つの指標のうち6つがすでに危機的ゾーンに入っており、アースポジティブ※4の実現に向けて、もはや待ったなしの状況です。地球規模の課題に対し、私たちは狭いナショナリズムや排他的な思想に陥ることなく、地球全体を一つの共同体として捉え、多様な知と人を結集して、世界市民としてアースポジティブの実現を目指さなければなりません。

こうしたグローバル化の取り組みは、昨今の内向きになりがちな国際情勢の中では、ある意味でかなりの“覚悟”が必要になりますが、私はそれでも推進する意義があると強く信じています。それは喫緊の地球的課題の解決に向けて、大学としての責務があると考えており、本学が「覚悟のグローバル化」を掲げるのは、それに取り組む決意の表明にほかなりません。

その中で、私たちが強みとする水に関する「アクア・リジェネレーション(Aqua Regeneration,ARG)分野」※5の研究は、水の惑星地球そのものを再生する取り組みであることから、アースポジティブの実現や、ウェルビーイング、サステナビリティの追求に直結するものであり、一つの国、一つの民族にとどまらない地球規模の課題を見据えています。そのため、このアクア・リジェネレーション分野を軸に、世界中の知を結びつけ、具体的なアクションを起こすことで、環境問題など地球規模の社会課題の解決に取り組み、世界平和に貢献していきたいと考えています。

国際化強化に向けた“6つの施策”

教員・学生の1割を外国人、授業科目の半数以上を英語対応に

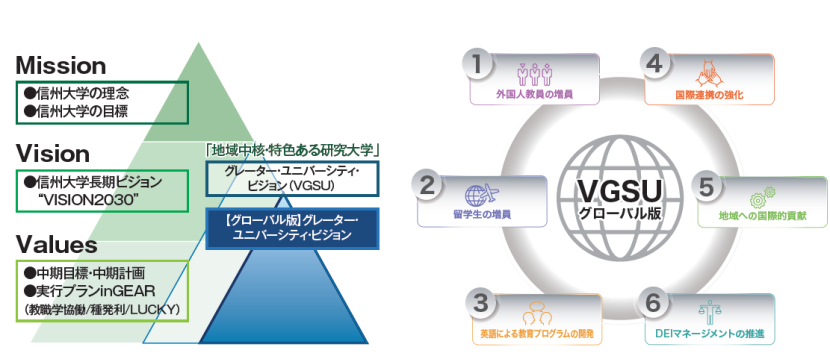

毛賀澤:学長のお話から、信州大学のグローバル化が単なる国際交流ではなく、地球規模の課題解決を見据えた壮大なビジョンであることがよく理解できました。そうした“覚悟”を具体的に形にするための「VGSU(Vision for Greater Shinshu University)グローバル版※6」の全体像と、それを実現するための施策について、米倉副学長にお伺いしてもよろしいでしょうか。

米倉副学長(以下役職略):学長が示されたビジョンを具現化するため、私たちは「VGSUグローバル版」を作成し、具体的な6つの施策を定めています。

特に注力しているのは、外国人教員と留学生の増員です。2030年までに、教員と学生の10%以上を外国人とする目標を掲げ、外国人教員の採用を促進するための新たな「外国人教員枠」の導入や、留学生への生活・学習支援の拡充を進めています。多様な背景を持つ人々が共に学ぶキャンパスこそが、真のグローバル教育の場となるからです。

英語による教育プログラムの開発も急務です。2030年までに授業科目の半数以上を英語対応とし、国際標準に準じたカリキュラムを導入することで、学生が世界で活躍できる実践的なスキルを身に付けることを目指します。

また、国際社会で力強く活躍できる人材育成には、実践的な学びが不可欠です。本学はこれまで言語や文化が異なる学習者同士が相互理解を深める国際共修を進めてきました。COIL(ICT(情報通信技術)を活用したオンラインでの国際共修)に加え、対面や仮想空間メタバースといった最新技術も活用することで、国際共修をさらに拡充していきます。この一環として、県内企業等と連携して地域課題を解決するPBL(課題解決型学習)型の国際共修も開発・推進しています。多様な文化背景を持つ学生が多国籍チームで協働し、現実社会の課題を解決できる人材の育成を目指しています。学生が世界を肌で感じる機会を増やすため、単位取得型の短期派遣プログラムも多数構築し、国際体験の場をより多く提供していきます。

さらに、大学の「顔」とも言えるキャンパスの国際化と、大学の魅力を世界に発信する国際広報も重要な柱です。キャンパス内の掲示物等の外国語化を推進し、国際的な学びの環境を整備します。また、留学生のOB・OGを「信州大学アンバサダー」という名称で組織化し、海外で本学の広報活動を担ってもらう計画も進行中です。

※1) DE&I:Diversity(多様性)・Equity(公平/公正性)・Inclusion(包摂性)の頭文字で、これらを重視することで、多様な人が互いに尊重し合い、力を発揮できる環境を実現するという考え方

※2)アファーマティブ・アクション:歴史的な差別や偏見によって不利な状況に置かれている人々に対し、機会均等を確保するための積極的な措置を講じること

※3)プラネタリーバウンダリー:地球環境を維持する上での限界を示す概念。ストックホルム・レジリエンス・センターのヨハン・ロックストローム博士らによって提唱された。

※4)アースポジティブ:環境負荷を極力減らし、地球環境にプラスの効果を与えることを目指す考え方や取り組み

※5)アクア・リジェネレーション(ARG)分野:水の循環利用や水由来水素エネルギーの生成・利用など、水を中心とする地球環境再生に関わる諸分野

※6)「VGSU(Vision for Greater Shinshu University)グローバル版:信州大学では、圏域を越えた広域連携により新たな価値創出を目指す経営ビジョン「VGSU」を2023年に策定し、2024年にはこれをベースに特にグローバル化についての基本理念を掲げた「VGSUグローバル版」を策定しています。

毛賀澤:先ほど学長がお話されたように、信州大学では特に水に関わるアクア・リジェネレーション(AGR)分野の研究に力を入れておられますが、この点からのグローバル化の取り組みについてもお聞かせいただけますか。

中村:水分野は本学がまさに今、国際化の取り組みで最も力を入れているところの一つであり、ここを中心に国際的な活動で全学的なうねりを作っていきたいと考えています。

米倉:「研究と人の交流」の両面で取り組んでいきたいと思っています。まず研究面では、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択された「水及び水由来グリーン水素」に関する研究を核に、国際社会で存在感を増すグローバルサウス諸国やサウジアラビア、東・東南アジア等との間でアクア・リジェネレーション分野のネットワーク形成を戦略的に進めています。2025年1月31日にブラジルで開催された日伯学長会議に参加し、サテライトオフィスを設置しているパラナ連邦工科大学との交流再開や新たな事業企画について合意できたことは、グローバル・ネットワークの質を高める取り組みの良い例です。

人の交流面では、名古屋大学とも連携し、グローバルサウス諸国との間で、水・農業・環境分野を横断した国際共修プログラムも構想中です。これは、学部3年生から修士2年生までを対象とし、短期滞在やオンライン講義、PBL等により、国際協働力と専門性の育成を目指すものです。本プログラムで育てたいのは、単に研究のみを行う人材ではありません。水関連の科学を共通言語とし、人種や文化を越えて心を通わせる「世界市民」です。

中村:水分野を核とした海外での研究推進にあたって、「本気のサテライトオフィス戦略」というスローガンで、海外サテライトオフィスの展開も強化しています。例えば、韓国海洋大学校やタイのチュラロンコン大学、マレーシア科学大学(USM)など、海外10拠点に展開しています。サテライトオフィスでは具体的な研究交流や教育プログラムを展開しており、互いの強みを最大限に引き出すための戦略的な投資として行っています。

また、本学は地方創生をテーマとした日本・台湾の複数大学による連携プラットフォーム(TJA(Taiwan-Japan-Alliance))にも参加しています。アジア諸国とも連携して地方創生の研究、教育、実践に取り組むことで、ローカルな課題解決がグローバルな知見へと昇華されることを目指しています。

国際連携をさらに加速させる追い風となるのが、10兆円規模の大学ファンドを活用した研究大学強化事業です。近年、世界の学術環境は、政治・経済・社会の構造変動を背景に、不安定化の兆しを見せています。特にアメリカでは、学問の自由をめぐる議論や研究資金の再編、国際人材交流への制約など、アカデミアの根幹を揺るがす動きも見られます。こうした中で、優れた才能を惹きつけ、知の拠点としての信頼をいかに再生・強化していくかが、今まさに大学に問われている課題だと思います。

信州大学は、この世界的な潮流をしっかりと受け止め、知の開放性と人材の流動性を再生する拠点としての役割を果たしていきたいと考えています。本年度は応募するところまでには至りませんでしたが、今後は大学ファンドの活用を視野に入れ、本学の特色ある先鋭研究分野を核とした国際的な人材交流と共同研究の推進を積極的に進めていきます。水を中心とした地球環境再生を目指すアクア・リジェネレーション(ARG)分野や世界を牽引する繊維科学分野など、本学が誇る知の強みを基盤として、グローバルな頭脳循環を創出していきたいと思っています。

信州の地から発する知が世界をめぐり、世界の叡智が再びこの地に還流する。そのような知の往還こそが、信州大学が目指す国際連携の新たなかたちです。そしてそれは、本学が世界と共に歩み、普遍的価値を創造するための羅針盤となるものと確信しています。

信州大学が描く、国際化の未来図

世界に通じる新たな価値を創造 地球規模の課題解決に貢献していく

毛賀澤:信州大学のグローバル戦略が非常に多角的かつ具体的な形で進められていることがよく分かりました。最後に、信州大学が「覚悟のグローバル化」を通じて目指す今後のビジョン、未来図についてお聞かせください。ステークホルダーの皆さまへのメッセージと併せてお願いします。

中村:本学は、「VGSU」という経営ビジョンを掲げ、地域の中核大学として、圏域を越えた広域連携による新たな価値創出に取り組んでまいりました。そして、この理念をグローバルな視点で深化させたものが「VGSUグローバル版」です。この理念を旗印に、J-PEAKS大学としてグローバル視点で知の拠点化を加速し、“世界につながる信州大学”を目指しています。

私たちは、地域中核大学としての役割を担いながらも、その挑戦は地域の課題解決にとどまらず、世界に通じる新たな価値を創造することにあります。特に、水に関する最先端の研究を推進し、この研究活動を基軸に、新たな産業が集積し、イノベーションが生まれるエコシステムの構築を目指します。このエコシステムは、地域社会の変革だけでなく、地球規模の持続可能性、アースポジティブの実現にも貢献するものです。

米倉:学長が描くビジョンを実現するため、私が担当する国際部門では信州大学改革実行プラン「inGEAR 2nd STAGE」に基づき、具体的な行動を加速させていきます。その中で、留学生の国内定着推進と地域社会のグローバル化は、本学が目指す地域共生社会の実現に不可欠です。現在、留学生の県内就職促進プログラム「留JOB信州」を推進していますが、これをさらに充実させ、地域・企業を巻き込んだ多文化共修を開発・推進することで、留学生と地域・企業の相互理解を深め、地域社会のグローバル化を牽引していきます。最近は特に留学生に高度人材としての期待が高まっていますので、留JOB信州の充実は重要であると考えています。

このほかにも、大学による海外同窓生の組織化にも取り組んでいきたいと考えています。ブラジルや中国、タイといった国には本学の卒業生や留学生が多くいますので、大学側がその同窓会組織の整備を進められればと思っています。こうした様々な取り組みを通じて、信州大学の「知」が世界中に広がり、また世界中の「知」が信州に集まる、持続可能なグローバル・エコシステムを構築したいと考えています。

中村:海外同窓生という観点からお伝えしたいことがあります。冒頭で、世界では一部でDE&Iが非難されるようになってきていることに危機感を述べさせていただきましたが、私はDE&Iに、国や企業、コミュニティなどへの帰属意識(Belonging)を加えた「DEI&B」という考え方が重要ではないかと思っており、大学がグローバル化に取り組んでいく上で、この“帰属意識”こそが不可欠なのではないかと考えています。というのは、グローバル化の中で、「自分の大本はどこにあるのか」というルーツやアイデンティティの意識を持つことが重要だと思うからです。それがあることで、誇りを持ってグローバル化に取り組むことができる。そのような意味で、同窓生というコミュニティは自身のルーツやアイデンティティを確認する上で重要だと考えています。

最後に、信州大学のステークホルダーの皆さまに心より感謝申し上げます。本学の学生や同窓生が国内外で力強く活躍されていることは、本学の大きな誇りです。本学は、「VGSU」の理念を実践し、持続可能な未来を目指した教育・研究・社会貢献活動を一層強化してまいります。

私たちは、地域と共に成長し、地域の未来を支える大学として、不屈の挑戦を続けています。この挑戦は、地域の課題解決にとどまらず、地球規模の課題に光を当て、世界に通じる新たな価値を創造することにあります。本学は、地域と世界を結ぶ架け橋となる覚悟です。

「大学が変われば、社会は変わる。ありたい未来がそこにある。」この言葉を胸に、私たちは常に前進し続けます。引き続き、信州大学へのご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。