長野市と信大の連携で進めた「ながのブランド郷土食」プロジェクト

長野市と信州大学の連携事業の中で、近年、大きな注目を集めたものが、「ながのブランド郷土食」プロジェクトだ。2007~2011年度の5年間にわたり、文部科学省の「地域再生人材創出拠点の形成」事業として採択され、科学技術振興調整費の補助を得て実施された。食を通じて地域再生を図る人材を多く輩出して、地元資源を活用した様々な食の新商品を世に送り出し、長野市のみならず長野県内の食品製造業に大きなインパクトを与えた。その5年間の軌跡と今後に焦点を当てた。(文・毛賀澤明宏)

酵素技術を活用した |

長野県特産栽培キノコを |

具の製造に真空調理技術を |

ブルーベリーアイス |

遺伝子による米品種判別実験

「ながのブランド郷土食」の目的は、長野市などの食品加工会社で働く技術者のスキルアップを図ると同時に、将来の地域の食品加工業を支える高度専門技術者を養成し、それらを通じて、地域特産品を掘り起こし食品加工業の活性化に資することであった。

この目的の実現のために、「ながのブランド郷土食」は教育プログラムとして社会人再教育コースと大学院食品科学コースの2つのコースを設け、食品バイテク技術、食品プロセス技術、ビジネス展開技術、機能性食品開発に関わる知識と技術―などを、食品マーケティングや食のトレンドの情報を整理し、実習も織り交ぜながら、体得することを促してきたのだ。再教育コースの修了生は「食品加工マイスター」の資格認証を与えた。

こうした取組みは、少子高齢化や人々の環境意識の高まりに伴い食習慣が大きく変化している一方で、比較的高い技術水準を有しながらも小規模経営が多く、企業単独での開発能力が十分でない長野地域の食品加工業の現状を、地域の力でこじあけるものに他ならない。特に「長寿県Nagano」「地域資源」「伝統食」などをキーワードとして、この取組みを進めたのである。

マーケティング現場実習

そのため、信大では、工学部、医学部、農学部の有能な人材を学問領域の壁を取り払って活用する仕組みを作った。経営大学院もマーケティングや経営論の視点から参画した。

長野市には、2004年に信大と締結した包括的連携協定に基づき、地域資源を活かした先進的産業創出を図る「地域ブランド農商工連携プロジェクト」の一環として、ものづくり支援を行うUFO Nagano(次頁参照)を設置するなどして支援していただいた。

そして、地元産業界には、地域食品加工業の底上げのために、前述の社会人再教育コースに技術者を積極的に送り出し、また大学院コース修了者を受け入れていただいてきた。さらに、修了生による新商品開発をフォローアップし、地域食品産業の活性化に寄与することを目的に、修了生の活動組織「ながの食品加工マイスター倶楽部」を設立した。そのため、信大では、工学部、医学部、農学部の有能な人材を学問領域の壁を取り払って活用する仕組みを作った。経営大学院もマーケティングや経営論の視点から参画した。

5年間の取組みを通じて、社会人再教育コースで26人、大学院食品科学コースで10人、合計で36人の専門家を輩出した。彼らのほとんどは、現在、地域の食品加工業者などを舞台にして、地域資源を活用した新商品開発などに励んでいる。これが最大の成果だ。

食品バイテク、食品プロセス、機能性食品開発などの講義と実習が専門技術者としてスキルアップを促したことは言うまでもないが、特に、食品マーケティングや企業経営論などの社会科学的視点からの講義・実習も併せて実施したことが、受講生の視野を広げ、実践能力を高める効果を示した。

また、プロジェクト推進のため整備したアミノ酸分析装置や全有機炭素計、落斜蛍光顕微鏡などの分析・実験機器、流体殺菌装置やレトルト試験機などの食品製造プラント装置などを活用して、地域資源を活用した新商品の試作も進めた。信大工学部が誇る酵素技術や新素材を活用したオリジナル商品も生み出された。

これらの取り組みの成果は、毎年2回開催された公開シンポジウムなどの機会を通じて地域に還元し、広く社会的関心も掘り起こしてきたのである。

2010年度第1回公開シンポジウム

「ながのブランド郷土食」が採択されていた文部科学省の「地域再生人材創出拠点の形成」事業は、2011年度で終了となったが、本プロジェクトの着実な成果は高い評価をいただき、長野市ともさらに今後5年間を目途にプロジェクトを継続実施することが決まっている。長野市との連携をいっそう強化しつつ、今後はさらに県内各地にこうした取組みを広げていくことがテーマになる。

そのために、修了生のネットワーク組織である「ながの食品加工マイスター倶楽部」の活動を強化すると同時に、他の食品関連人材育成プログラム(例えば信州直売所学校)などとの連携を図り、6次産業化・地域ブランド創出の動きと強いスクラムを組む必要があるだろう。

また、本プログラムで産まれた商品には、「ながのブランド郷土食推奨品」のロゴマークと信州大学商標を用意し、その販売拡大にも取組もうとしている。

「ながのブランド郷土食」プロジェクトで始まった新たな地域食品産業創出の取組みは、新たな段階へ飛躍しようとしている。

5年間を経て、「ながのブランド郷土食」プロジェクトが地域の食品加工業の発展を目指していることを理解していただけたように思う。はじめの頃は「何故、工学部で食品を扱うのか?」という言葉を度々聞かれたが、それに比べれば隔世の感がある。食品も製造プロセスの面からみれば「ものづくり」そのもの。農学部などと連携しながら、工学部が食品製造に取組んだ意義は大きい。酵素技術や新素材など、独自の技術シーズも活かすことができた。

工学部 松澤 恒友 特任教授

1971年株式会社ロッテ職員

1974年(社)長野県食品衛生協会試験研究所研究員

1982年(社)長野県農村工業研究所研究員・役員

2008年信州大学工学部教授 2012年より現職

-UFO nagano(長野市ものづくり支援センター)が舞台-

長野市の信州大学工学部キャンパス内に長野市ものづくり支援センターがある。UFO nagano(UniversityFactory of Nagano)と呼ばれるこの建物は、信大の中に設置された長野市の「ものづくり試作工場」だ。ここを舞台にして、長野市が中心になり「UFO長野」と名付けた公開講座が開かれる他、信大の工学部、経営大学院、イノベーション研究・支援センターがUFO naganoスタッフと連携しつつ、様々な研究・支援活動を繰り広げている。その中心を担っている樋口一清経営大学院教授を訪ねた。(文・毛賀澤 明宏)

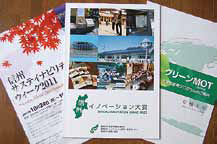

グリーンMOTを軸に、地域活性化を目指す「私がセンター長を務める地域イノベーション研究・支援センターの現在の活動の軸は、2009年にスタートしたグリーンMOT大学院教育プログラムの推進です」と樋口教授。 イノベーション研究・支援の未来を拓く一見、多義な領域に取組んでいるかのように見えるが、実は、社会科学的な視点から地域のイノベーション(新しい視点ときり口で社会を刷新するような改革)を研究し、その成果を活用して、大学にあるシーズを地域のニーズにつなげ、事業化することを目指す点は首尾一貫している。 |

長野市ものづくり支援センター(UFO nagano)の外観。  イノベーション研究・支援センターの取組みを紹介するパンフレット |

信州大学経営大学院 樋口一清教授

イノベーション研究・支援センター長

専門分野、経済学

東京大学経済学部経済学科卒、同経営学科卒

2001年信大経済学部教授

2003年信大大学院経済・社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻(経営大学院)教授

2005年信大イノベーション研究・支援センター長

2010年日本経済研究センター地域創造研究会副主査

(株)SPIエンジニアリング 日高 剛生社長に聞く

ガス管等の内部状況を調べる長尺の工業用内視鏡を作っています。もともと産業用カメラに関心があったのですが、働きながら経営大学院で学び、さらに学生起業家オフィスで起業して2年間事業所を置かせてもらい、現在に至ることができました。長野市にはIターンできたのですが、起業家オフィスを使わせてもらえて、いろいろな方から御意見を聞くことができ、信用もしてもらえて助かりました。何より、イノベーション研究・支援センターに背中を押してもらって進んできたという感じです。

- ながのシニアライフアカデミー -

長野県は全国有数の長寿県。県都・長野市でも高齢者が健康で、地域社会に参加し、充実した人生を送れるよう取組みを進める。その一つの柱が、ながのシニアライフアカデミー(略称NaSLA〈ナスラ〉)だ。長野市、長野県短期大学、信州大学が共同で進めるこの取組みについて、教育学部の寺澤宏次教授に聞いた。(文・毛賀澤 明宏)

NaSLAの講義風景。「高齢者の方は水を得た魚のように熱心に講義を聞いてくださいます」と寺澤教授

教育学部平野教授の運動実技実習も人気だ。産学で「動機づけ・理由づけ」がはっきりする分、熱心に実技にも打ち込むという。

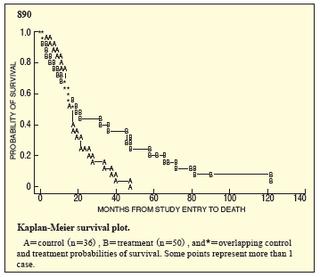

末期のがん患者を対象にした調査結果(カプラン・マイヤー法)

余命2年と診断された末期のがん患者を対象にした調査結果(カプラン・マイヤー法)

抗ガン剤と放射線だけで治療した場合(A)と、それに1週間90分間の同じ境遇の患者との話し合い=グループセラピーを加えた場合(B)と対比。後者の方が、格段に生存期間が延びた患者が多い。

NaSLAは今年度(2012年度)で4期目。1年次と2年次の科目があり、60歳以上の男女を対象に希望者のうちから厳正な抽選で各年次45人が入学。それぞれ年間で10期日、16~17単元の座学や実技の講義を受ける。

「少子高齢化の進展につれ、健康・生きがい対策、医療費削減などの視点から高齢者の学びの場がますます重要になってきています。NaSLAはその長野モデルづくりとも言うべき取組みで、体力測定や健康維持のための運動の仕方から、食生活・家族・人生・社会の在り方の考察、パソコンの使い方やまちづくりへの参画などまで、多岐にわたるカリキュラムを用意しています」と寺澤教授は話す。

信大では他に教育学部長の平野吉直教授らも運動の実技実習を担当している。

NaSLAのカリキュラムの特徴は、社会参加、特にまちづくりなどのリーダーとなることを受講生に促していること。「コミュニティに積極的に関わることが、特に脳の老化防止にとって重要」という考えに

基づいている。

寺澤教授の専門は脳・精神生理学。この視点から子どもと高齢者の運動・コミュニケーション学も追究している。NaSLAの講義でも「脳に重要な運動とコミュニケーション」をテーマに話している。

いわゆる「荒れる・切れる」子どもが増加する根拠を脳・生理学的に究明したところ、「第46野」という脳の部分の活性がカギを握っており、そこを活性化させるには、人との交わり、つまりコミュニティの中で人と共に運動をすることが重要であることが浮き彫りになってきた。それは、高齢者の認知症防止などにとっても同様であるという。

「〝癒し〟や〝治療〟を意味するhealという言葉は、〝全体を作る=to make whole〟とか〝一緒に運ぶ=to bring together〟という言葉と同義で、コミュニティ=communityと語源的に同じなです。それを裏付ける実証研究も進んでいます(グラフ参照)。こういうことをお話すると、皆さん目を輝かせて聞いて下さるので、こちらもやりがいがあります」と寺澤教授は笑う。

「知の森」=信大の研究シーズを地域社会に活かす―NaSLAはその典型例だと言えよう。

長野市の担当者は語る 「一般的な講座に比べるとNaSLAは専門的・学問的な視点から運動や社会参加の重要性を教えてくれるので、受講生も理由が分かり、納得して取組んでいる人が多いように思います。先生方にはその点を丁寧にやっていただき感謝しています」 |

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!