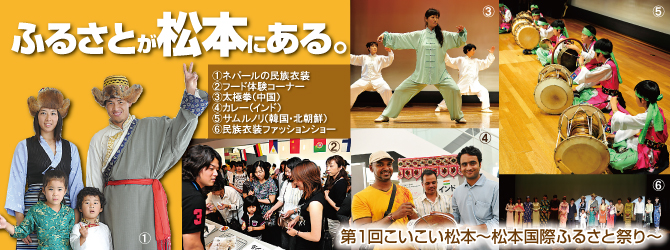

松本市在住の外国人や松本市民が互いの文化を楽しむお祭り、「第1回こいこい松本~松本国際ふるさと祭り~」が、6月27日松本市中央公民館(Mウイング)で開催された。

外国人等のパフォーマーは21ヵ国40人、ボランティアスタッフは市内の高校生、大学生など50人が参加した。

予想を超える600人以上の来場者でにぎわった会場には、たくさんの交流が生まれた。

信州大学からも実行委員会副委員長として佐藤友則准教授のほか、大勢の留学生がパフォーマー、ボランティアスタッフとして積極的に参加し、活動をサポートした。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第64号より

Mウイングは、松本の中心市街地に位置し、中央公民館は2階から6階までのフロア。「こいこい松本」は中央公民館のほぼ全館で行われた。2階では、国際交流団体や日本語教材の紹介コーナー、3階は子ども達の遊びのコーナーとセミナーのようなじっくり各国紹介コーナーがあり、4階では浴衣の体験コーナーが人気を集めた。6階には、世界のフード体験コーナーが設けられ、チリコンカーン(アメリカ)、カレー(インド)、チヂミ(韓国)やお菓子など各国料理がならび、一皿100円で味わえた。

ステージ・パフォーマンスは、郷愁あふれる二胡の響きに、子どもたちのサムルノリ、太極拳に、各国衣装のファッションショーなどが観客を魅了。さらにスタンプラリー、格闘技やダンスのワークショップも催された。

このお祭りは、本当に1日しか行わないのだろうか?と思えるほど、たくさんの工夫が凝らされた充実したプログラム内容。そんなプログラムの中に1日身を置いてみると、さまざまな国の人々と共に、この松本で同じ思い出を持つことができたことに気づいた。

「こいこい松本」は、多文化の人々と共に、松本がふるさとになるための第一歩だったのかもしれない。

「第1回こいこい松本~松本国際ふるさと祭り~」は実行委員会が主催。その主幹団体であるNPO「中信多文化共生ネットワーク(CTN)」の代表理事も務める国際交流センター佐藤友則准教授に、祭り開催の目的と多文化共生について聞いた。

●外国人児童の「学び」をサポート

多文化共生とは「国籍や文化の違いを超え、お互いに理解し合い、心から交流しあって、共に住みよい社会を築くこと」と佐藤先生は話す。CTNは豊かな多文化共生社会の実現を目的に2008年3月に発足。特に外国人の子どもへの支援に力を入れてきた。

「外国人の子どもには、例えば『食べる』という動詞はわかっても、『二等辺三角形』という名詞はわからない。地理という言葉はわかっても、『耕作面積』という単語はわからないという状況があります。生活言語と学習言語はまるで別のものなんです」。こうした子どもたちは非常に多く、小学校の3、4年でいわゆる「落ちこぼれ」になってしまうという。

CTNは2009年11月松本市の委託を受けて、こうした子どもたちのための「松本市子ども日本語支援センター」を設立。市内10の小中学校の20人のために講師を派遣し、学習言語を中心に日本語を教えている。

●多くの人に「知らせ、共に行動する」第一歩に

2010年1月1日時点で、松本市の外国人登録者数は4,079人。韓国・朝鮮の人が一番多く、中国、ブラジル、フィリピンと続き、56ヵ国もの人が暮らしている。「もはや外国と貿易で接する程度では納まらない『世界のグローバル化』に日本も否応なく巻き込まれています」と佐藤先生。それらに対応するには「多文化共生が重要」であり、これが日本に不足している「多様性」を得て、活力を取り戻すための道ともいう。

「確かに移民の受け入れは欧米諸国と同様の混乱も生むでしょう。当初は『入れなければよかった』という声のほうが大きくなると思います。しかし21世紀にも先進国であり続けようとするなら、移民の受け入れと豊かな多文化共生社会の実現が必要。そのためには多くの人々の意識を変えて行くことが大事なのです」

当事者、支援者、行政、地域住民が一堂に会して交流するための「第1回こいこい松本~松本国際ふるさと祭り~」には約600人が来場。参加21ヵ国中、9ヵ国(韓国、中国、モンゴル、ミャンマー、タイ、ロシア、オランダ、イタリア、ブラジル)の言葉であいさつをするスタンプラリーなど、楽しみながら「多文化共生社会」の必要性を実感できるお祭りとなった。

互いの違いを認め合い、その違いが生み出す豊かさを味わうことのできる21世紀の「ふるさと」。それをわかりやすい形で、多くの人に伝えていく祭りになることだろう。

「お祭りの司会、やってくれない?」佐藤先生の一言がまだ耳から離れない。

祭りの司会?しかも、外国人と日本人の交流のための第一回目の祭りという事実…、日本の生活での一番ピンチが近付いてくるのを感じさせた。元々、断りにくい自分の性格とちょっとはやってみたいという気持ちが一緒になって、ついに「はい」と答えてしまった。

「こいこい松本」の当日。まだ、様々な心配でいっぱいだった自分の目の前に、松本で住んでいる外人及び日本人たちが座っていた。それから、今まで頑張ってきた出演者、実行委員会の皆さんが各自の位置で最後の力を出していた。皆が「自分で、楽しめば良いんだよ」と言ってくれているようだった。そもそも緊張していた自分に、答えは一つしかなかったと今さら思う。それは「皆の中で心から楽しむ」ということ。第一回の国際ふるさと祭り「こいこい松本」に参加した皆は、きっと楽しみでいっぱいだったはずだ。

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!