安曇野と人文学部との連携は長い歴史を持つ。この地域では以前より教員が個別的に種々の連携・協力をしてきたが、学部として包括的連携協定を結んだのは平成16年、合併以前の旧穂高町との間であった。文化、教育、学術の分野等で相互に協力し、地域の発展と人材の育成に寄与することが目的であった。

その後、5町村の合併により安曇野市が誕生。改めて安曇野市との包括的連携協定を結んだのは平成17年だった。

歴史・文学・地域文化・方言など、多彩な内容の市民講座を年5回ほど開催しているほか、地域文化と平和文化、コミュニティと景観形成、地域ブランドと市民意識などに関わる多くの受託研究も実施。毎年、その報告会が開催され、多くの市民の参加を得ている。

こうした安曇野市と人文学部との連携の〝現在〟を示すものとして、3月10日に安曇野市豊科交流学習センター「きぼう」で開催された地域ブランド研究会 研究大会in安曇野にフォーカスした。(文・毛賀澤明宏)

信州大学地域ブランド研究会とは

地域ブランド研究会は、信大人文学部に事務局を置く全国的な研究組織。信大人文学部と安曇野市との共同研究を基礎にして、安曇野の景観保全と景観形成、ならびに豊富な地下水の保全と活用について、信州・安曇野から議論の渦を巻き起こそうと開催された。

旅行ガイドブックにみる安曇野

前半の研究報告=「安曇野ブランドの形成と発展」では3人の講師が報告した。

関西学院大学文学部の非常勤講師金子直樹さんは、「旅行ガイドブックにみる安曇野」と題して、大正期から現在までのガイドブックの分析を通じて、安曇野のイメージの変遷を浮き彫りにした。

大正期から高度経済成長期までは、北アルプスの登山口として中房温泉が注目されていたぐらいだが、1970年代後半あたりから安曇野として紹介され、道祖 神、ワサビ田、旧家や寺社など農村風景に焦点があてられるようになったこと。近年では、美術館・博物館などとともに農産物直売所や農業体験が多く注目され るようになってきたこと―などが報告された。

「おひさま」の舞台・ロケ地としての取組み

続いて安曇野ブランド推進室長の曽根原悦二さんがNHKのテレビ番組「おひさま」の舞台・ロケ地となったこともきっかけにしたブランド構築の取組みを話した。

「おひさま」の効果は特に観光面で大きく、放映開始以降市内への入込み客は毎月前年比約20%増を示し(10月まで)、地域の知名度・認知度は確実にアップした。今後は、観光を、安曇野市を支える戦略産業と位置付け、自然・田園・北アルプス・屋敷林等をキーワードとする安曇野のイメージを強く押し出して行かなければならない―とした。

「安曇野という地域名称と安曇野の地域イメージ

研究報告の3人目は、信州大学人文学部の村山研一教授。「安曇野という地域名称と安曇野の地域イメージ」と題して、戦前に作られた、山岳・清流・荒 野・村落の配置が大まかで雄大な安曇野のイメージをもとにして、1970年代に「安曇野」の名称が定着しイメージが結晶化してきた経緯を説明した。特に本、もしくは梓川・犀川を境にして東側の筑摩野との関係で、安曇野は、かつては、それらの付属物のように扱われてきたが、農業や農村の原風景の重要性が 見直される中で、今日では、逆に、安曇野が筑摩野を包括しているかのような捉えられ方になっているとした。

安曇野景観と安曇野の水を守る

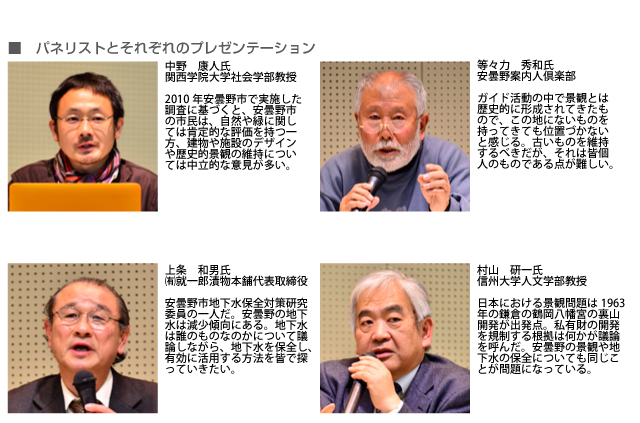

地域ブランド研究会の研究大会の後半では、「安曇野景観と安曇野の水を守る」をテーマにパネルディスカッションが行われた。

話題提供は、景観の保全・形成の現場で奮闘される安曇野市役所建築住宅課建築景観係の井口寿彦さん。2011年3月に制定した安曇野市景観計画について、「山岳と田園の育むよさを大切にし、暮らしやすさをみんなで共有できるまち」を実現することを趣旨としているなどと解説した。

これを受けて、関西学院大学教授の渡辺勉(元信州大学人文学部准教授)さんのコーディネートのもとで、活発な意見交換となった。

上条さんは、地下水の保全と利用を促進するために、そのための費用を市民の応分の負担によってまかなうシステムづくりが重要だとし、景観保全に関しても同じだと訴えた。※1

等々力さんは、なにより、地域の人々が地域のことについてもっと関心を持ち、知らないといけないと強調。地域にあるものを深く知れば、それを大切にしなければならないと思うはずだと強調した。

村山教授は、もともとの安曇野の景観とは何だったのか、何が素晴らしかったのか―という原点をはっきりさせ、その共通認識を広げることが大切ではないか、地下水についても、安曇野の水利用の歴史に戻りつつ、現在において、どのような利用方法が適当かを考えるべきだとした。

中野さんは、景観にせよ水にせよ、なくなったら何が困るのかの危機意識と、自分たちは何ができるのかの可能性認識について、市民的合意を図ることが重要だと話した。

※1 安曇野市地下水保全対策研究委員会が答申を出した中間報告書については、同委員会の会長を務める工学部藤縄教授の解説(下記「豊富な地下水で拓け、安曇野の未来」)で紹介する

「安曇野」という地域名称はもともと文学の文脈で言われるようになったもので、代表的なものが臼井吉見の小説『安曇野』です。しかし、もとを質せば明治の終わりに、国木田独歩が書いた「武蔵野」を意識して『安曇野』について語った人がいました。現在の塩尻市出身の吉江喬松という早稲田大学の仏文学の教授だった人で、「武蔵野の優婉な趣き」に対して「安曇野の荒漠雄大なる風致」を讃えています。もう一人は地域の研究者だった胡桃沢勘内(平瀬泣崖)という人で、松本平を東の筑摩野と西の安曇野に分け、安曇野の特徴を、威圧するような大自然の雄大さにあるとしています。どちらも、共通する安曇野の景観、原風景を指摘していると思います。

安曇野という地域は、その魅力ある景観に特徴があり、文学・歴史学・社会学・民俗学…つまり人文科学的な知の関心の対象なのです。

この地の人々の暮らしや歩みが、地域コミュニティやまちづくり、景観形成やブランド構築など、多様な研究の素材を提供してくれました。現在、共同で研究している景観と水の問題も、現代における最もホットな問題であり、ぜひ、安曇野からまとまった展望を提示できるように、力を合わせて進んで行きたいと思います。

村山 研一(むらやまけんいち)教授

1978年東京大学大学院、社会学研究科修了、1978年信州大学人文学部講師、1980年信州大学人文学部助教授、1992年信州大学人文学部教授、2008~2009年信州大学理事、2009年信州大学人文学部教授

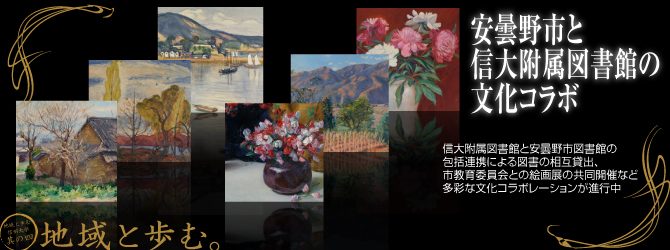

学外での絵画展は大修復後初、信大附属図書館所蔵絵画を安曇野市「きぼう」で展示

信州大学附属図書館が所蔵する絵画の中から旧制松本高等学校時代に収集した作品19点を含む展示「日本の近代絵画展 -旧制松本高等学校絵画展-」が、平成24年4月21日から5月20日まで安曇野市豊科交流学習センター「きぼう」多目的ホールで開催された。隣の近代美術館でも同時代の絵画展が開催(平成24年4月28日から6月4日)され、キャッチフレーズ「安曇野春らんまん、絵画を楽しむ」のように春の解放感を感じる絵画展となった。

旧制松本高等学校所蔵絵画全点の学外公開は信州大学創立60周年での一般公開記念事業「よみがえる名画~旧制松本高等学校の遺産~」(会場:松本市美術館)が初めてで、学外で一堂に会す機会の少ない作品群。今回国内で多くの実績を持つ専門業者による修復を終えて初めてのお披露目を、同ホールで行うことになった。

「この度の修復で鮮やかな絵の具の色合いや艶が増し、松本高等学校を飾った絵画が“蘇った”状態になっているので、是非ご覧になっていただきたい。」(信大附属図書館)

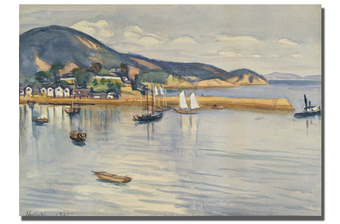

藤岡亀三郎の「登山口四ツ家」は白馬駅周辺を題材にした作品であり、絵画が制作された当時を偲びご覧いただくのも良いかもしれない。

図書貸出の連携サービスを実現

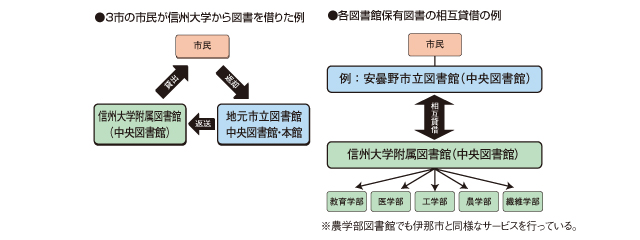

信州大学附属図書館(中央図書館)と安曇野市・松本市・塩尻市の3市は、地域の学術・文化の発展を目的に、連携協定を締結し、図書館活動における『知の連携協力』を行っている。

本協定の主な連携内容としては附属図書館と各市立図書館による「貸出資料の連携サービス」がある。これは、信州大学の学生・教職員が、例えば安曇野市立図書館から借りた図書を、信州大学附属図書館(中央図書館)へ返却することができる。これと同様に、安曇野市を始め、松本市・塩尻市の市民は、信州大学から借りた図書を、地元の市立図書館(中央図書館または本館)へ返却することができる。

また、相互貸借の活用により図書館間で図書の貸借を行い、利用者へ提供している。(例えば、信州大学附属図書館の図書は市の図書館へ貸出を行う。)

これらに加え、インターネットでの蔵書検索システムの相互リンクを結ぶことで、図書館の図書を容易に検索できるようになった。また、図書館のイベントや職員研修などを合同実施することで信州大学から教員を派遣した講演会や、図書館職員のスキルアップのための研修会等も計画していく。

安曇野の豊富な地下水の保全と活用に関する極めて重要な調査・研究が「安曇野市地下水保全対策研究委員会」で行われている。犀川・高瀬川・穂高川の三つの川が合流する地点(三川合流部)に湧き出す地下水は名水百選にも選ばれた日本を代表する名水。水道水のほとんどを地下水に依存する市では地下水は生命線でもあり、観光・文化・生活・産業すべての面において安曇野のシンボルでもある。しかし、宅地化の進展や転作による水田の減少等の影響を受け、地下水位は確実に低下している。この地下水の保全と活用の研究で同委員会の会長も務め、調査・研究を牽引する、工学部の藤縄克之教授に聞いた。(文・毛賀澤 明宏)

水資源の保全・活用の全国モデルを

「今年2月23日に安曇野市の地下水保全対策研究委員会は中間報告書を答申しました。これを基にして、安曇野市には水資源の保全と活用に関わる様々な施策を提案させていただこうと考えていますが、それは全国でもトップレベルのものになるだろうと期待しています」―同研究委員会の会長を務める藤縄教授は力を込めて話した。平成22年の発足時から会長を務める。

安曇野では豊富な地下水がこんこんと湧出する。市の水道の93%に地下水が利用され、人々の生活を支える、名物のワサビや信州サーモンを育てる。ペットボトルに詰められて、広く全国でも販売され、今や海外からの注文が来るそうだ。そして、重要な観光資源として人々を魅了してもいる。その経済価値は控えめに見積もっても年間で987億円に上るとの試算もある。

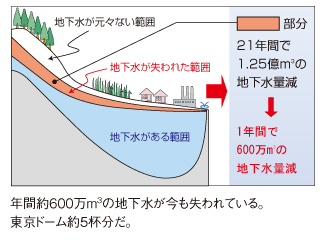

ところが、その安曇野の地下水が、昭和60年から平成19年までの21年の間に、毎年、概算で平均600万㎥(東京ドーム約5杯分)ずつ減少し続けているのだという。安曇野市と市民の危機意識は強い。

「安曇野的」水資源の問題

「同じ水資源の問題といっても、安曇野と他所とはかなり意味合いが違う」と藤縄教授は言う。

長野県内でも軽井沢や佐久地域などで水資源の保全が問題になっているが、それらは外国資本によって水源地の森林が買収されることによって生じている。一方、安曇野市の場合は地下水そのものが減少しており、それを元に戻し、さらに活用の道を広げることが喫緊の課題だ。

前者は「規制」が対応策の柱だが、後者では市民参加の「保全」と「活用」が柱になる。その展望と方法を探るのが藤縄教授たちのミッションというわけだ。

農業衰退とともに進む地下水の減少

安曇野市の地下水が減少傾向にある第一の要因は、農地の宅地化や転作などによる水田の減少にあると藤縄教授は指摘する。安曇野の地下水は、もともと水田の水が地下に浸透して溜まったものが多いが、この水田が、稲作農業の衰退により、減少傾向にある。地下水の問題は、景観の問題、つまり人々の暮らし方の問題と密接に絡み合っているというわけだ。

第二の要因は、年間降水量の減少と、雨の降り方の変化。「ゲリラ豪雨」ともいわれるように、近年多くなっている短い時間に一挙に降る雨では、雨水が地表部を勢いよく流れ下ってしまい、地下に浸透する量が減るという。

そして第三の要因は、地下水への依存度の高さ。特に、松本盆地の北側の市町村では、水道の取水源区分で、安曇野市が93%、池田町・松川村が100%地下水に依存している。さらに「名水」を汲み上げて売るミネラルウォーターの生産量の増大も大きな影響を与えている。

地下水の保全と活用で地域活性化

藤縄教授ら研究委員会が中間報告に盛った、地下水の保全と活用のための具体的な取組み策は二つの柱を持つ。

一つ目は地下水資源を強化するための取組み。水田の水源としての重要性の解析を踏まえ、転作田や休耕田に水を張ることはもちろん、耕作田でも冬期にも水を張ったり、代かきを早めたりする取組みを強化することを訴えている。また、農地以外でも、市民の節水とともに、雨水の地下への浸透を高める様々な取組みを提唱している。

他方、二つ目には、地下水を活用した安曇野ブランドの確立と持続的向上を目指す社会システムの構築と地下水保全のための資金調達に関する取組みである。

「地下水の問題は、その地域の産業や暮らしのあり方に関わる問題であり、文明のあり方を問い直す問題なのです。1次産業の繁栄なしには国の繁栄はありえない。その原点に立ち返るべきことを、地下水の重要性を通じて訴えたいですね」。藤縄教授の言葉は力強かった。

信州大学 工学部土木工学科

藤縄 克之(ふじなわ かつゆき)教授

信州大学 工学部 土木工学科教授、農学博士。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程単位取得満期。1977年農林水産省農業土木試験場研究員、1989年信州大学教養部教授、1995年信州大学工学部教授。

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!