信州大学では、伊那谷の中核となる都市伊那市との間で平成17年より連携協定を結び、この地域の産業経済・文化教育・医療福祉・自然環境の保全などの多領域にわたる協働を進めている。この伊那市との歩みは、県内の5カ所にキャンパスがある信州大学の特徴を活かし、信州全域に連携と協働を拡げて行くためのモデルケースとも言える。 特に県内3位の製造品出荷額を誇る地域でありながら、標高3000メートル級の高山地帯から同600メートル程度の水田地帯にまで、豊かな自然と里地・里山が連なる伊那谷は、人間と自然との共生のあり方を探るための広大なフィールドでもある。 信州大学が大学全体で包括的連携協定を締結させていただいている自治体は、平成23年9月現在で11。学部等との連携協定を結んでいただいている自治体は18におよぶ。その他、企業・金融機関・高等学校などとの連携協定も数多い。 その現状と今後の展望はどのようなものか? ―シリーズ第3回の今回は、伊那市との歩みに焦点を当てた。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第73号(2012.1.31発行)より

信州大学はこのたび、大学が地域に対して、研究成果をどのように役立て、優秀な人材をどれだけ提供しているかを測る「地域貢献度」ランキングで、全国総合第2位に輝いた。日本経済新聞社産業地域研究所が、全国731の大学を対象にして調査したもの。第1位は北九州市立大学、第2位タイには宇都宮大学が並んだ。

評価項目のうちで特に高く評価されたのは「組織・制度」「企業・行政」の項目で、既に20年近く前の平成5年に「地域共同研究センター」を設置し、地域医療や地域産業の振興に密着した取り組みを進めてきたことが認められた。とりわけ、一昨年から長野県や地元産業経済界と協力して力を入れているメディカル産業の育成が注目を集めた。

また、東日本大震災や長野県北部地震への対応においても、長野県栄村への「農援隊」のボランティア活動や、農地の復旧・復興につながる研究が、地域貢献度の高いものとして認められた。

総合トップ5大学は以下のとおり

1位:北九州市立大学 (総合得点85.9/100)

2位:信州大学、宇都宮大学 (総合得点85.1/100)

4位:群馬大学(総合得点84.9/100)

5位:茨城大学(総合得点83.0/100)

詳細は、2011年11月21日発行「日経グローカル」(日本経済新聞社)をご覧ください。

日経グローカルWEBサイト![]()

伊那市との連携事業は、平成23年度の新規のものだけでも10項目、数年来取り組んでいるものも入れれば、自然科学や工学系から医学・教育・人文の領域まで、28項目にも及ぶ。

そのうちの多くを占めるのが、里地・里山の保全や観察に関わる取り組みだ。

この後詳論する、伊那市のシンボルますみヶ丘平地林の保全、里山セミナー、タカトオコヒガンザクラの育苗と日本一の桜の里づくり事業などが、多くの市民の参加を得ながら進められている。

里山の豊かな生物多様性ますみヶ丘平地林を守る

伊那市の市街地西方にあるますみヶ丘平地林は、アカマツを中心に約68haの森が平地に広がる全国的にも珍しい里山。古くから薪炭利用などで地元住民の暮らしに密着してきた。平成9年からは「乱開発を防止し、健全な森林として後世に残す」ために、地権者も協力して、その保全が目指されている。

平成16年からは信大農学部も協力して間伐や、クヌギやコナラなどの広葉樹の植え付けによる混交林化等の整備を進めてきた。そこを舞台にして平成23年、3回にわたる市民参加の自然教室(観察会)と、専門家による昆虫・植物相の調査が連携事業として行われた。

「3回の観察会は、3回目が雨でしたが、のべ200人近い熱心な市民が参加してくださり、自然科学的探究心の高まりにこちらの方が驚かされました」と担当教員の農学部中村寛志教授。

6月の第1回観察会では、県の指定希少野生動植物であるササユリに魅入り、7月の第2回では、環境省レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類のミヤマシジミや同準絶滅危惧のヒメシジミの可憐な姿に歓声を挙げた。

だが、重要なことはササユリやミヤマシジミなどの希少種が、まさに、伊那市と信大の連携・協働によるますみヶ丘平地林の整備が進むことによって、呼び戻され復活してきたという事実だ。

間伐と混交林化によって森が明るくなり、一時は全く姿を見せなくなっていたササユリが戻ってきた。ミヤマシジミも、幼虫が食べるマメ科のコマツナギという草が戻ってきたことにより、再び姿を見せるようになったのだ。昆虫・植物相の調査で、そのことが明確になったという。

「信大が、間伐など森林整備の方法を明示し、伊那市が市民とともにそれを実行してくれました。それによって里山の植生が戻り、植物も昆虫も希少種が保護され、私たちの新たな研究のフィールドが広がったのです。まさに相乗効果ですね」と中村教授は話す。

中山間地の農業が抱える様々な問題を実践的に解決する道を探ることも、伊那市と信州大学の連携事業の大きなテーマだ。遊休農地の有効活用を目指すヤマブドウの栽培、山間集落の農業による活性化のためのアマランサスやその他雑穀の栽培普及と商品化、深刻な被害をもたらしているニホンジカなどの鳥獣害対策などを共同で進めている。

新たな特産品づくりワイン用ヤマブドウの新品種を登録

今春、信州大学と伊那市は共同で、ヤマブドウワインの試飲会を開催する。

原料のヤマブドウは、「信大W-3」という名称で種苗登録申請中(平成22年末に申請)。連携協定に基づき伊那市から研究費支援を得て、信大が育てた品種だ。現在は農学部の農場の他、伊那市でワイン用ヤマブドウを栽培する3軒の農家だけが栽培している(ただし、試験用として他市町村でも少量栽培している)。

このヤマブドウをワインに醸造するのは今回が初めて。農学部OGも勤めるワイナリーに委託し、昨秋仕込んだ。今は、樽が開けられるのを待つばかりだ。

「信大W-3」を育て、ヤマブドウプロジェクトを先頭で進めてきた農学部アルプス圏フィールド科学研究センターの春日重光教授は、「この品種は酸の抜けが非常に速いので、フルーティーな美味しいワインができるのでないかと期待しています」と笑顔で話す。

遊休農地の有効活用を目指して

ワイン用ヤマブドウを栽培する3軒の農家は、皆、遊休農地を活用した新たな作物栽培の道を探ってきた人たち。自宅近くの農地の耕作が放棄され、次第に荒地と化していくことに心を痛めてきた。春日教授が取りまとめ役を務めるヤマブドウ研究会の会員だ。

この共同プロジェクトの始まりは平成18年。遊休農地の拡大を食い止めるために、特産品としてヤマブドウワインを作り出すことを目指してスタートした。地球温暖化の影響で、ブドウの栽培適地が山梨県から長野県に移ってきているという事情もあった。

最初は栽培適地の選定とヤマブドウの機能性の研究。ヤマブドウには一般のブドウより、体に良い働きをするといわれるポリフェノールが多く含まれることに注目した。次はワイン用ヤマブドウの調査研究。ヤマブドウのどの系統が栽培に適し、ワインに向いているかを調べつくした。

そして、その粘り強い研究の上に3年ほど前から、新品種「信大W-3」の実用レベルでの栽培に着手した。平成21年には、ヤマブドウワインづくりの機運醸成の意味も込めて、農学部で「ヤマブドウを活用した地域おこしのための農商工連携人材育成セミナー」を、食品機能性の研究で著名な大谷元教授がリーダー役になり開催。合計18日期日にも及ぶ講義日程だったが、定員の3倍もの希望者が殺到。伊那市役所の多くの職員が熱心にセミナーに参加する姿もあった。

このような足かけ6年にも及ぶ粘り強い共同プロジェクトによって、いま、ようやく、一つの地域特産品、伊那市のヤマブドウワインが産声を上げようとしているのである。中山間地の農業振興と結びついた特産品開発―伊那市でのヤマブドウワインの取組みは、その一つのモデルケースとなる可能性が高い。

仙丈ケ岳馬ノ背に生育しているウラジロナナカマドを摂食している雄ジカ

中山間地の農業集落にとって、もう一つの深刻な問題が鳥獣被害だ。遊休農地を増やさないようにと懸命に作付けしても、収穫直前に野生動物に食べ尽くされてしまう。高齢化した農家は、野生動物を追い払うこともできず、ただ我慢するだけ。金銭的な被害も大きいが、それ以上に、農業を続ける意欲を失ってしまう精神的ダメージが深いのだ。

特に、近年、その急増が問題になっているニホンジカは、田畑の作物だけでなく、植林した樹木の若芽から、高原牧場の牧草、果ては高山植物までも食べてしまうため、里山から亜高山帯までの広大なフィールドでの対策が急務となっている。

こうした獣害問題にも、伊那市と信州大学はスクラムを組み、連携事業の一つとして取り組んでいる。クマを中心に農学部の泉山茂之教授が、ニホンジカを中心に同じく竹田謙一准教授が先頭に立ち、学生も参加する形で、地元住民との協働の対策を講じてきているのだ。

山間部の集落に出向き、獣害被害の現状を集約し、住民とともに対応策を考える。そうした取り組みは、既に5年以上にわたり粘り強く続けられている。防護柵を設置したり、地元の猟友会の人々と駆除に取り組んだり、ワナの使用方法の講習会を開いたり…。

牧場を我が物顔で占領するニホンジカを一網打尽にすることを狙って大型の囲いワナを仕掛けたこともある。

こうした一つ一つが、地域にとっては実践的な問題解決の取り組みであると同時に、信大にとっては獣害対策の現状と方法に関する日々の研究になっているのである。

特に近年は、南アルプス山麓一帯でのニホンジカ対策がテーマとなっている。このため、伊那市と信州大学の共同事業を軸にしながら、周辺自治体や関係団体でつくる南アルプス食害対策協議会、環境省、林野庁、日本自然保護協会、自然保護助成基金などが連携協力した取り組みも開始されるなど、新たな試みも始まっている。

|

|

|---|---|

|

農学部アルプス圏フィールド科学教育研究センター 泉山 茂之 教授 農学博士。農学部附属野生動物対策センター長兼務。動物生態学、高山帯に生息するツキノワグマやニホンザルなどの生態や野生動物の保護管理に関する教育研究に従事 |

農学部食料生産科学科 竹田 謙一 准教授 農学博士。日本獣医畜産大学卒、東北大学大学院博士課程修了。応用動物行動学、被害を引き起こす野生動物の行動制御や野生動物の資源利用、動物福祉に関する教育研究に従事 |

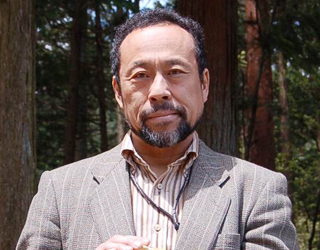

南アルプスの山並み |

南アルプスは優れた自然環境と景観を誇ることから、伊那市では長野県内の飯田市・大鹿村・富士見町と南アルプス世界自然遺産登録長野県連絡協議会を結成し、山梨県・静岡県側の市町村とも連携しつつ、山麓の自治体・住民の力で世界自然遺産への登録を目指している。そのためには、地質学や生態・生物学的な調査研究だけでなく、美的景観や生物多様性に関わる評価も問題になる。そこで、上記連絡協議会の下に総合学術検討委員会を設置しているが、そのメンバーとして信州大学の教員が伊那市との連携協定に基づいて参加し、積極的に活動を行っている。 |

|---|

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!