信州大学の誇り、地域への貢献度

『日経グローカル』が全国754の大学を対象に調査した『地域貢献度ランキング』(大学の研究成果や人材を地域に役立てる順序づけ)で、信州大学は絶対数ランキング※)で堂々の全国1位、総合ランキングでも6位となった。

調査は毎年行われているもので、地域貢献の体制の充実度をみる「大学の組織・制度に関連する設問」、学生の地域内就職やインターンシップ(就業体験)実績をみる「学生に関連する設問」、企業や行政との連携の度合いをみる「企業・行政などに関連する設問」、市民・地域へのサービ度をみる「住民に関連する設問」の4項目で構成されており、昨年以上の躍進となった。

今年のランキングでは、県内他大学も上位に顔をそろえており、長野県が地域貢献の面でも互いに刺激し合い、切磋琢磨していると高い評価を受けている。

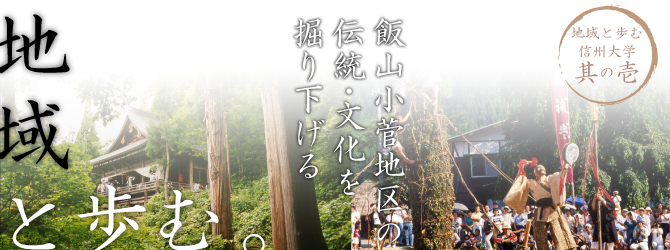

信州大学は長野県内に5つのキャンパスが分散しているが、これを利点として「信州は我らのキャンパスだ。」をキャッチフレーズに、各地域で地元と一体になった多彩な産学官連携・地域貢献活動を続けている。今回はそのひとつとして、歴史・文化・伝統の継承、発展を目指した、飯山市におけるひと味違う総合調査・研究活動を紹介する。

飯山市瑞穂地区の小菅集落に伝わる「柱松行事」が2011年1月、文化庁により国の重要無形民俗文化財に指定された。今回の新規指定は6件、全国で合計272件の貴重な生きた文化財だ。

飯山市と信州大学とが共同で行う地域の調査・研究は多領域にわたるが、特に、今回の「柱松行事」の重要無形文化財指定は、これまでの10余年にわたる連携・共同の一つの大きな成果と言えよう。

「柱松行事」は、小菅集落では「柱松柴灯神事」と呼ばれ、現在では3年に1回、7月に行われる天下太平・五穀豊穣を祈願する行事である。集落の中心部に上(かみ)・下(しも)の2本の柱松を立て、その頂部にさした尾花(=ススキの穂)に、火を付け・集落の上部にある休石に運ぶ早さを競い合う。火を付け運ぶのは、前の晩から小菅神社奥社にお籠りをした松神子(まつご)と若衆で、上が勝つと天下太平、下が勝つと五穀豊穣になるという。松神子と若衆で競い合う点、また、天下泰平・五穀豊穣を祈願する性格がある点に地域的特徴がある。

中世に根を持ち、近世から村人によって支えられ、大きな変化を遂げることもなく現代まで受け継がれており、北信の他の地域はじめ全国各地で行われている「柱松行事」の分布や性格を考える上で重要な位置を占めている。

地域貢献、地域連携というと、とかく先端技術開発とそれを通じた新産業育成などがイメージされがちだが、信州大学では、この小菅の「柱松行事」のような山間地域の伝統行事や、景観・建物、民俗の領域でも、地域と共に調査・研究を進め、地域振興に貢献することを目指している。

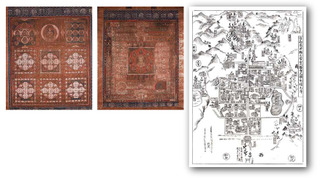

小菅集落は、小菅修験遺跡とほぼ重なっている。この地域は平安時代の末には、戸隠や飯綱(共に長野市)と並び、北信濃の修験の霊場となり、15世紀初頭には、小菅山元隆寺(現在の小菅神社)として広壮優美を極めていたという。その中心となった大聖院(現在は跡、また庭園のみ)には、「観音菩薩三十三応化身像(板絵・県宝)や南北朝時代に制作された「両界曼荼羅」(写真)など多くの文化財が所蔵されていた。

しかし過疎化が進む小菅地区にとって、これら文化財を維持し、保護をしていくことは難しい。飯山市では、市長を中心に行政懇談会を重ね、1995年「大聖院跡地整備事業」をスタートさせた。4年後、飯山市教育委員会から要請を受けた笹本教授が文化アドバイザーに就任し、信州大学と飯山市との関わりが始まった。

教授は、教育委員会の望月静雄氏や柱松保存会会長(当時)の蒲原義則氏らと大聖院跡地を中心に調査し、飯山市内でシンポジウムや勉強会を開催。住民にも小菅の文化財がいかにすばらしいか、理解をもとめていった。2001年には「柱松柴灯神事」についてもその重要性に着目し、「柱松シンポジウム」も開催している。

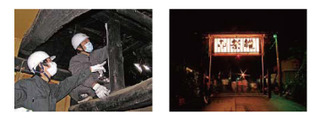

2003年に、飯山市教育委員会は国庫補助を受け修験の里である小菅を多角的に調査研究しようと、信州大学を中心として小菅総合調査を行った(~2004年)。信州大学では、人文・教育・工学・農学と学部を超えた研究グループが立ちあがった。歴史は笹本教授、建造物は土本俊和教授(工)、庭園は佐々木邦博教授(農)、周辺里山の植生は井田秀行准教授(教)、また現集落の住民意識などを村山研一教授(人)が中心となって、調査研究が進められ、多くの学生たちも足繁く小菅に通って、小菅の人々との親交を深めた。

2004年8月、信州大学は地域連携協定の第一号として、飯山市と連携協定を結び、9月には、小菅総合調査の研究成果を地元へ還元しようとシンポジウムを開催。その後も信州大学の調査活動は続けられ、種々のシンポジウム、勉強会が開催されている。

今回の「柱松行事」重要無形民俗文化財の指定にいたる背景には、このような信州大学と飯山市との営みがある。地域の宝を再発見し、ともに調査研究する過程は、地域の人々の自分たちの地域への自信と誇りを育む。それが過疎化や高齢化の波が襲う山間地の集落を活性化させ、文化継承の維持を支える原動力にもなっている。

地域研究は地域を守る

望月 静雄さん

飯山市には、「柱松行事」の他にも素晴らしい文化遺産があります。その調査・保護といっても、小さな自治体では無理があります。そこに信大に入っていただき、誠心誠意やっていただけたことで、とてもよい関係が生まれたと思います。笹本先生が、市内をよく歩かれて、文化の大切さを説いていただき、先生を知らない人はいないという感じになっています。飯山をフィールドにして、煤まみれになって調査活動をしていた梅干野さん※が、それで博士論文を書き、今では助教になっていることを考えると、蓄積ということは地域にとっても大学にとっても大切なことだと思います。

信大には、県外出身の方も教員や学生として集まっていると思いますが、やはり、信州を選び、そこに住んでいるという共通の基盤があります。風土を理解した上で調査・研究に当たられているという点が、信大の強みであり、そのおかげで地域も元気になり守られている気がします。

※梅干野成央:ほやのしげお。工学部助教(建築学科)

教員・学生との深いつながり

蒲原 義則さん

小菅集落はかつて多い時には100戸を超える世帯がありましたが、現在では59戸に減少してしまいました。「柱松行事」だけでなく仁王門をはじめ有形文化財もたくさんあるのですが、少子高齢化の中でどうやって守っていったら良いのか、大きな悩みを抱えていたのです。

笹本先生が文化アドバイザーとしてはじめて小菅にお見えになった時、恥ずかしい話ですが、「先生、どのくらいお金を持ってきてくれるんだい?」という質問が飛び出した位です。この時、笹本先生は、「私は文化的なアドバイスはできてもお金を持ってくることはできません」とおっしゃって口論のようになりました。

今から思うと、あの一件があって、腹を割って話せるようになった気がします。学生さんとも、最初は「学生に何ができるのか」と冷ややかに見ている面もありましたが、継続的に何回も足を運んでくれるうちに、すっかり地域に溶け込んで、当たり前のようにわが家の茶の間にいたりするようになった。そういう学生さんとは建物調査などはほとんど一緒に行きましたよ。小菅集落・飯山市を元気にしてくれたように思います。

山並みの左や右で千曲川が日本海へながれていきます。小菅への道は、わたしたちの学びの場への道筋で、東にむかう急なのぼりが最後の道程です。仁王門をすぎると、茅葺きの家や土壁の蔵や石積みの棚田や間口五間のお堂があって、たかい木々のなかに神社があります。そこは雲の上のちいさいミヤコのようで、わたしたちは敬虔にあるきます。それから、建物をはかったり、日々のいとなみをうかがったり、古絵図をみたりしながら、この里のむかしの姿をかんがえます。夜はふかい闇で、ホタルやカエルが元気です。初夏に神事があって、その数日前から闇を灯がてらします。大祭がおわると、しずかで、さりゆく人をみおくると、西のはるかむこうに妙高山がみえます。小菅をあとにする午後、千曲川がならした低地にレンブラント光線さながらの光が雲のはざまからおちています。この光がつむぐ人々の心のきずなに、菜の花畑をあるくときのような土のにおいがあります。

私は平成11年6月に飯山市より小菅集落立て直しのため文化アドバイザーになるように求められ、7月6日に初めて小菅を訪れました。それ以来、小菅が私の心のふるさとです。

私が小菅に惹かれるのは、素晴らしい住民がいるからです。小菅は景観の美しい集落ですが、それは心美しい人々の営みから形成されています。小菅の人たちは伝統を守り、小菅神社への敬虔の念を維持し、肩を寄せ合って生きています。そこには、私たちが忘れてはいけない大事なものがいっぱい詰まっています。

教師として大事なことの一つに、研究フィールドを学生に提供することがありますが、小菅の人たちと交わって、ここを第二のふるさとのように思う卒業生も沢山います。人の生き方を、人の豊かさを、そして厳しさを、学生たちの両親のように見守りながら教えてくれる住民がいる限り、私はこの地に通い続けます。

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!