眠りにつく前のひととき、絵本を読んでもらった遠い記憶・・・。

物語を暗記してしまっても、「読んで!」とせがんだ幼い日々。

「ワクワクする」「ドキドキする」。そんな感性の原風景に、絵本がある人は少なくないだろう。

そして、もし、その絵本が「世界にたった1冊のオリジナル」だったら、どれほどうれしいだろうか。

「こころが喜ぶ『感性価値』の創造を追究する」世界唯一の課程、「感性工学課程」(繊維学部)の学生たちを中心にした共創デザインラボは、「世界に1冊だけの絵本」を、参加者(作者)をサポートしながら、共に創る学生有志団体だ。

2008年キャンパスベンチャーグランプリ東京大会(日刊工業新聞社主催)で、特別賞の「ソーシャルアントレプレナー賞」を受賞した学生たちの活動を紹介する。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第66号(2010.11.26発行)より

感性工学課程は文系・理系の枠を超えて、心理学や芸術情報、感性コミュニケーション、文章など、人や社会を理解するためのカリキュラムが組まれている。

「その学びを生かし、対話型ものづくりを考えた時、『絵本』に行き着いたと聞いています」と語るのは代表の1人 高本将志さん(繊維学部感性工学課程3年)。

共創デザインラボは2007年4月に設立され、いままでに完成させた絵本は39タイトル、782部。現在は14人で活動している。

もう1人の代表、諏訪紗也香さん(同)は「人見知りなので、ふだんは知らない人と話すのは苦手なのですが、ラボの活動で作者さんと話すことは楽しい」と微笑む。

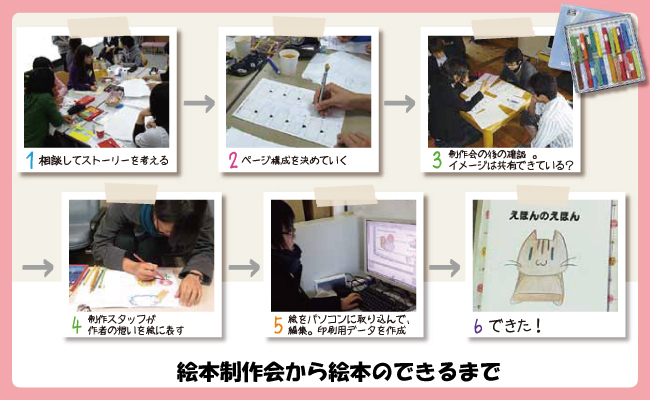

その活動は、絵本を作りたい方を募集し、「絵本制作会」を開くことから始まる。概ね4回行われる制作会では、まずストーリーを作成する。「作者さんの話をじっくり聞きながら、第三者にわかるように、アドバイスします」。それを元にページの構成を決め、大まかなレイアウトを決める。次に原画を描く。

「作者さんの中には絵が得意な方も、まったく描けない方もいらっしゃいますから、話し合いながら、私たちがサポートする部分を決めていきます。1人の作者さんに4人くらいの学生が付いて作業を進めます。絵本を作りたいと思う方は、脳内にしっかりしたイメージがあることが多く、それを絵にする作業はとても大変です」と諏訪さん。

ページ割り、レイアウトの決定、作者のプロフィールを書く。ここまでが作者と共にやる作業だ。その後、原画をパソコンに取り込んで補正し、レイアウトに沿って編集する。

作者が確認後、印刷、製本。世界で1冊の絵本が誕生する。

「実際には上田情報ライブラリーの絵本コーナーに寄贈するものと2冊作ります。料金は7,000円。増刷の場合は、ページ数や形にもよりますが、1冊だいたい3,000円ぐらいからになります」

都会に出た女の子が、久しぶりの帰郷で、ふるさとの良さを再認識するもの、我が子の名前に込めた想いを紡ぐもの、家族以外の人たちとの対話を通して母娘、家族との関係を見直すもの、流産した子への想いを、新しく授かった命に伝えるためのもの・・・。

心に溢れる「想い」を、目には見えない感謝や優しさを、作者との対話を重ねながら、絵本という目に見える形にしていくこと。それは、心の仕組みを知り、心の形を学び、「人々がより快適に、より幸せに生活するための『ものづくり』」を目指す感性工学課程の学生たちにとって、またとない学びの場だ。絵やデザインに長けている学生も多く、その発表の場にもなっている。

「3、4人で1人の作者さんを担当するので、意見が違ったり難しいこともありますが、絵を描くのが好きなので、作者さんや仲間に評価してもらえることが楽しい」と阿部正寛さん(同2年)。「人とコミュニケーションをとることが苦手だったのですが、ラボに入って積極性が出てきたと感じています。一緒にものを作り、できた喜びを共有できることが楽しい。アイデアは思っているだけではなく、口に出さなきゃダメなんだと学びました」と西村美也子さん(同3年)。

「一緒に絵本を作れ、言葉では言い尽くせないくらいうれしくて幸せです」「人それぞれの個性と、それを生かすラボの力をみました。素敵です」「送られてきた本の封を開けた瞬間、子どもも私も思わず歓声を上げてしまいました」など作者からのさまざまな声は、学生たちにとって、「人々がより幸せに生活するためのものづくり」を肌で感じられる、貴重な機会にもなっている。

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!