人文学部芸術コミュニケーション講座では、2008年2月(「そこにアート~からだとかたちのあいだ~」)から、毎年ダンスパフォーマンスやアート展覧会のイベントを開催している。キャンパスのある松本の人々と関わりながら実施され、「今年の芸コミの催しは?」と関心を寄せる市民も少なくはない。

2011年11月17日(木)~23日(水・祝)に松本市美術館で行われた、展覧会「名前の落としかた」も1200人が会場を訪れるという盛況ぶり。展覧会とその舞台裏についてレポートする。

芸術コミュニケーション講座のパフォーマンスや展覧会を観に来て「アートって何か」という疑問が浮かんだり、「こんなとらえ方があるんだ?」と驚いたりする方は多いかもしれない。今回のテーマは、その極め付けともいえる「名前の落としかた」。

身の回りにあるもので、普通名詞の名前のついていないものは、まず、ない。「これ、あれ、それ」では話が通じない、つまりコミュニケーションは…赤ちゃんたちと同じレベルになるということだろうか?

展覧会場の始まりは『どうして0才』(作:梅田哲也)という3つの展示で構成された作品。会場入り口に舞台裏のように椅子や机、段ボールなどが雑然と置かれている。その中央、積み上げた椅子の上にカップラーメンのカップが宙に浮いていた!!下方では上を向かせたドライヤーが風を送っている。

左脇をみれば、間仕切りの2枚の壁が幅30センチほど空けて並ぶ。のぞき込むと、モニターが挟まれるように床に置かれていて、隣室の様子を映していた。隣室では、広々した空間に竿と糸につながれた風船が下がり、床には消火器が一本、その周りで自走式掃除機がラジコンカーのように音を立てて動き回っている…「どうして、0才?!」だ。

次の展示コーナーの壁には、小栗沙弥子さんの小さめの額縁に収められた作品群が並び、終わりの方にはハンガーに紙を貼ったキャンバス状の『枠』がぶら下がり、さらにそれよりずっと小さな『枠』が机の上に並べられている。

額縁の作品の一つに『木のある風景』とある。印象派の風景画のようだ…と見てみると、それは配達された荷物の荷札をベリベリッとはがしたあとの包み紙。日常の中で“一瞬、こんなふうに見えた”というものを額縁に収めるとよりリアルにそう見えるのだ。

3番目の作品は、小林耕平さんの“メインを決めない”映像、『2-9-1』。アトリエのような部屋で男性が目の前のさまざまな道具を持ったり、置いたりと、脈絡のない動きを見せている。何を見せるという編集側の意図を振り払って作ったらしい。

案内役の学生が一緒に周りながらこれらの作品を見るポイントを教えてくれる。漠然と見て気づくより、それは、とても楽しいものだった。

それぞれの作品はなぜか、どれもふわりと軽い印象だった。私たちが無意識に秩序立てて整理し、使ってきたモノの姿に当てはまらないものばかり……。これが、名前を落としたモノたちの姿、ということか。

最終コーナーには、展示成立までの学生たちの営みが記された、ドキュメンテーションが設置されていた。

この不思議な展示のみならず、「名前の落としかた」を体験的に感じ取ってもらおうと、学生たちは期間中の前半3日間に5種のイベントを企画した。

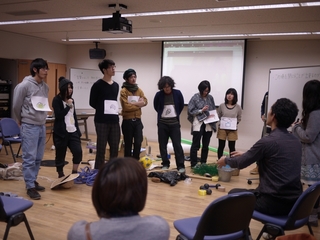

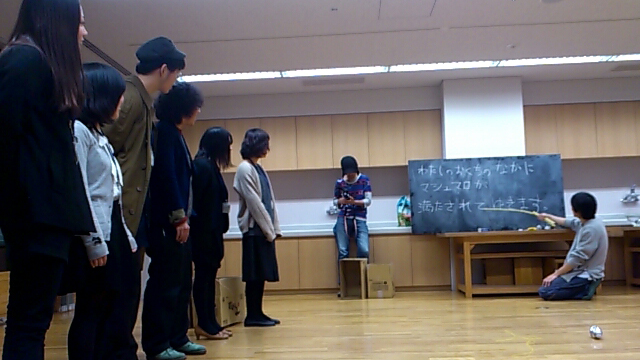

11月18日(金)は、公開ゼミ。3日間繰り広げられる問いの出発点であり、作家の小林さんがリードして、それぞれの経験や感動にタイトルをつけて発表した。19日(土)は、トークセッション「言葉の聞きかた」。第一部は地元のアート活動にかかわる方々を招き、地域社会における芸術について考えた。第二部は展覧会テーマにかかる、名前、名付ける意味を哲学的な要素を持って議論。さらに夕方からは、梅田さんによるパフォーマンス。一つ目は、熱せられた空き缶のへこむ音、ボトルから滴る水滴、それらがランダムに奏でる音のパフォーマンス。次に学生たちがマシュマロをどんどん頬張り、しだいに口いっぱいになりながら「私の口の中にマシュマロが満たされていきます」と言い続けるパフォーマンスで、会場からは笑いがこぼれた。

20日(日)の午前中は、小栗さんのワークショップ。身近にある、捨ててしまいそうな小さな枠に紙を貼ってキャンバスに見立て、そこに絵を描いた。午後には小林さんのパフォーマンス。小林さんの問いかけ、たとえば「友情」という言葉を、身近な日用品を使って学生パフォーマーがポーカーフェースのままジェスチャーで表現。観客はそれを見て「○○だ」と言葉に出す、それを聞いてパフォーマーが新たなジェスチャーで表現をしていく。パフォーマンスを、その成立過程から見せる試みだった。

「今回は言葉を通して、アートに向き合えました。学生たちは現代アートのコアの部分を体感でききたと思います」とゼミ主宰の金井准教授。

芸術コミュニケーション講座の金井ゼミが松本市美術館で、展覧会を開催するのは今回で4回目。4月から「身近な」を条件に、まずアーティスト探しから始めた。

「今年は震災の影響も受けてか、特に“日常のありふれたもの”を素材に使うアーティストに注目が集まったと思う」とまとめ役の一人、青木智代(人文学部3年)さん。学生が個々に探し出したアーティストも次第に絞られて、ようやく7月になって3人のアーティストが出揃った。アーティストを決める過程ですでにコンセプトのベースはできているが、今度はそこから言葉出しをして、キーワードを見つけ、テーマ(タイトル)となる言葉を紡ぎだしていく。

ここが、今回最も力がそそがれた部分であったし、現代アートのコアに触れていく営みになった。

3人のアーティストたちが見ているものを感じとるところから、考える。

私たちの限定した見方から外れた存在を見せてくれるアーティストたち。

それは、名前を落とした時にみえてくるものかもしれない…、ゼミ生それぞれが考えを深めていった。

そして、展覧会場入口の「ごあいさつ」に書かれた「名前を落とした後には、きっと、落とし切れずにこびりついた名前が残ります。物事についての認識をより開いていくことは、ここに至って初めて可能になると考えます。そこから、私たちは名づけと名付け以前とをめぐる思考を開始するのでしょう」これが展覧会の本旨となった。

「自分たちなりにあたためて、展覧会を迎えられた。だれに聞いても語る言葉がたくさん出てきます。そこに達成感を感じました」と青木さん。

これまでゼミが開いた3回の展覧会の蓄積があるからこそ、今年はより自主的な活動ができ、アートのコアに一歩踏み込んだ企画も生まれたのだろう。さらに松本で活動をする人々と松本居住でないアーティストの関わりをつくるきっかけもあった。これからますます芸術コミュニケーション講座とまちとの関わりが楽しみになってくる。

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!