信州大学が平成25年度文部科学省「地(知)の拠点整備事業:COC事業」に採択された「信州アカデミア」事業の一環として行う、「地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」がいよいよスタートした。10月25日には、長野キャンパスをメイン会場に、松本、南箕輪の3会場を中継でつないで開講式が開催され、それぞれの会場で、「中山間地域」、「芸術文化」、「環境共生」各コースの受講生たちが参加した。

「地(知)の拠点整備事業:COC事業」とは、大学等が自治体を中心に地域社会と連携し、地域を志向した「教育・研究・地域貢献活動」を一体的・全学的に進める取組みを支援する事業だ。課題解決に資する人材や情報・技術が集まる地域コミュニティにおける知の中核的存在「COC(Center of Community)としての大学の機能強化を図ることを目的としている。

なお、各コース最大30名を定員として募集したところ、それを上回る多数の応募があり、厳正な審査のうえ、「中山間地域の未来学Ⅰ」25名、「芸術文化の未来学Ⅰ」26名、「環境共生の未来学Ⅰ」23名が受講生となった。

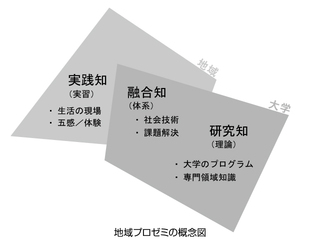

今回開設した「地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」通称「地域プロゼミ」は、信州の未来を担う人材の育成プログラムだ。大学の「研究知」と地域の「実践知」との融合による新たな課題解決アプローチを目指す。

開講式の第一部では、山沢清人学長が、「地域プロゼミは、10年、20年、100年先の信州を見据えて地域再生のための人材を育成するための事業である」と語り、受講生らに向かって「自分のスタンスで物を考えて、地域の再生に資する人間になってくれることを期待する」と訴えた。

また、地域戦略センター長の笹本正治副学長は、「地域には、過疎や限界集落、エネルギー問題などのありとあらゆる課題があるが、これを解決するために必要なのは人づくりである」と述べ、「人づくりによって次の時代を創りたい。今日はその第一歩である」と語った。

天野良彦副センター長は、「このゼミを受講して終わりにするのではなく、今後地域での活動を通して活躍していってほしい」と受講生らに呼びかけた。

受講生たちは真剣なまなざしで3人の挨拶に耳をかたむけた。

第二部はゼミ毎に各キャンパスに分かれて行われ、受講生が壇上に立って自己紹介を兼ねた1分間スピーチを行い、ゼミに参加した理由や目標を発表し合った。受講生は、学生、農家、会社員、地域おこし協力隊などさまざまで、出身地域もそれぞれ異なる。

開講式のメイン会場である長野キャンパスでは、上田市から参加した会社員の宮木慧美さんが「自分が生まれ育った筑北村を、そこで生まれた子供たちが心からす」と語った。また、木曽町から参加した学生の榎本浩美さんは「山村地域の魅力をもっと多くの人に知ってほしい、地域を守っていける人材になりたい」と語った。

参加した受講生らは、「志の高い受講生の皆さんとお話して、良い刺激をもらった」と、満足気な表情で話した。経歴も出身も異なる受講生らが集まって、互いに刺激し合いながら地域課題解決のためのパイオニアを目指す。

「中山間地域の未来学Ⅰ」カリキュラム・コーディネーターの新雄太さん(左)と白神晃子さん(右)「思い切り学びましょう」と受講生らに明るく呼びかけた

長野市から参加した |

長野市から参加した |

上田市から参加した |

平成26年度「地域プロゼミ」には、「中山間地域」・「芸術文化」・「環境共生」をキーワードとして3分野の学習カリキュラムがある。

これらは本学が実施した県民アンケート・行政インタビュー・地域対話などをもとに、現在の地域課題や未来の地域づくりに対するニーズを分析して新たに創り上げた学習プログラムだ。第一線で活躍する研究者や地域の実践家を講師として、知識獲得だけでなく現場での実践演習を交えた密度の濃い学習を提供する。

また、本コース終了後も「信州大学地域戦略センター」とゼミ修了者が連携しながら継続的に各地域活動を展開していく。加えて、ゼミ修了者には、本学学生や地域人材を教育する地域講師としても活躍してもらうなど、信州をリードする人材へと導く。課題解決人材を輩出する地域連携教育システムが「地域プロゼミ」の目指す姿だ。

中山間地域には、複合的で多領域に及ぶ課題が生じている。その課題に取り組む人材(キーパーソン)の有無は、地域や集落の現状を大きく左右する。本講座では、次代の中山間地域のキーパーソンとなりうる人材を育成する。受講生は、「地域資源・魅力の発見力」をコアスキル、「ブランディング力」「体験型プログラムの企画力」をサブスキルとして習得することを目標に学びを深める。

芸術文化への取り組みを通して、「地域」がもつ課題の解決や、「地域づくり」につなげられるよう、地域資源に着目し、地域やステークホルダーの取り組みを俯瞰しながら調整をとり、芸術文化の作り手と受け手をつなぐ役割を担う市民プロデューサーを育成する。

「動物が住処とする山」と「人間が利用する山」の境界で生じている社会・自然環境の変化を理解したうえで、人間と動物とが共生する社会を構築できる地域人材を育成することを目的とし、信州における人間の生業活動や動物の行動パターンについて、歴史的視野から理解する座学や、野外観察から学ぶフィールドワークを実施する。

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!