-連携で先駆的モデルづくり「バイオマスタウン構想」-

長野市と信州大学の連携事業で、大きな前進を遂げているものの一つに、バイオマス資源の利活用に関する取組みがある。地球温暖化・CO2削減など環境問題への社会的関心の強まり、福島原発事故を契機とした再生可能型エネルギーを求める動き・・・こうした流れの中で、地方都市における資源循環と自然エネルギー自給のシステム確立が急がれている。その先駆的モデル構築にむけた長野市と信大の連携の取組みについて、キーマンである天野良彦工学部教授に聞いた。

(文・毛賀澤 明宏)

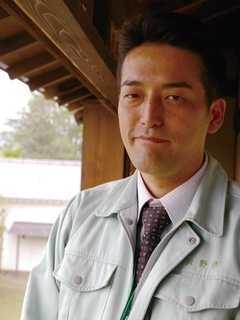

「長野地域のバイオマス利活用の取組みは、この数年、少しずつではあれ着実に前進してきています。長野市の行政、民間企業、住民の皆さんをはじめ、県や関係諸方面の御協力の賜物です」。2011年3月に設立された長野市バイオマスタウン構想推進協議会の委員長も務める天野教授は話す。2007年、長野市が中心になり信大も協力して始動したバイオマス産業利活用研究会。2008年、信大が音頭をとり長野市や長野県、関連機関などと共に結成したバイオマス利活用(BMU)研究会―天野教授はこれらの中心で活動し、地域の人々と共にバイオマス利活用の道を切り拓いてきた。

現在、長野市におけるバイオマス利活用の事例は、果樹の剪定枝をストーブ用の薪として利用する事業、使用済みの栽培キノコ培地や間伐材などをペレットやチップにして利用する事業、豆腐や味噌の製造時に出る食品残さや使用済みの食用油などを利用してメタンガスやバイオディーゼル燃料を精製・活用する事業―などがある。(表1参照)

もちろん、現在も研究段階の取組みもあるが、長年の蓄積をもとに実証・実施段階に進んでいる取組みが多い。

| 事業者名 | 利用方法 |

| 長野市(サンデーリサイクル) | スーパーマーケット駐車場などで資源物の回収 |

| 長野市(剪定枝・薪ストーブ活用推進事業) | 果樹農家で発生する剪定枝をストーブ用の薪として利用するための情報交換 |

| (株)イトウ精麦 | (1)キノコ廃培地利用の乾燥ペレット製造 (2)乾燥用熱源にバイオマスの炭化熱を利用する |

| ㈱みすずコーポレーション | 食品加工残さを利用したメタン発酵によるバイオガス発電・熱利用の実施 |

| マルコメ(株) | 食品製造排水の浄化処理においてメタン発酵によりガス回収と熱利用 |

| 直富商事(株) | (1)廃食用油を利用したBDF(バイオディーゼル燃料) (2)食品加工残さの飼料化・堆肥化 |

| 長野森林資源利用事業協同組合 (いいづな お山の発電所) |

建築廃材、製材廃材、工事支障材、間伐材をチップ化し、 蒸気タービンによる発電事業(1,300kWh) |

| JAながの | (1)家畜排せつ物及び農業残さの堆肥化 (2)バイオエタノール製造用多収穫米の試験栽培 |

| 長野森林組合 | 地域材を利用した木質ペレットの製造販売 |

| アルプス交通(株) | 市内路線バスでのBDF利用 |

| (有)タバタ産業 | バイオマスボイラーの開発 |

| 戸隠べとの会 | 地区内事業所及び給食センターの生ごみを堆肥化、地区内農家で使用 |

※長野市バイオマスタウン構想の資料をもとに制作

「資源の地域特性と中山間地の活性化への貢献が、長野市のバイオマス利活用計画の特徴だと思います」と天野教授は話す。

長野市は市域の6 割を山林(森林法の規定による)が占める。その保全のためにも重要な間伐作業から生まれる間伐材は相当量に及ぶ。また凍み豆腐や味噌など地域に深く根差す 食品加工業や、地元農業の柱をなすキノコ栽培から生まれる食品残さや廃培地も多い。こうした長野地域ならではの地域資源を、バイオマス資源として利活用す る点が大きな特徴だ。その利用方法やシステムづくりに信州大学の研究シーズが活かされてきたのだ。

このように地域特性のある資源を利活用 することは、同時に、地域に新たな産業と雇用を生み出すことにつながり、中山間地の活性化への貢献度も高い。長野市は、広域合併を通じて、山間部にある旧 町村部を広く持つ広大な市域に広がった。この山間部集落の活性化の視点からもバイオマス事業が位置付けられ、推進されているのである。

「長野市には、非常に熱心にバイオマス資源の利活用を進めていただき、現在は『バイオマスタウン構想』をまとめるにまで至りました。これからはこれをもと にして、さらに民間企業の積極的な参加の輪を広げていくことが課題です。継続可能な民間の事業として確立していくことが重要なポイントになると思います」 と天野教授。

間伐材やキノコ廃培地を使ったペレット事業は技術的にほぼ確立することができたが、ボイラーの設置台数を増やし、使用量を増 大させることが事業化の課題となっている。食品残さからのメタンガス利用や、廃食用油利用のバイオディーゼル燃料の製造は、技術的な研究課題も多いとい う。さらに、木質バイオマス資源から、直接、液状燃料をとり出すシステム開発もさらに研究を加えるべき工学上のテーマとしてある。

「それらを進めるためには、今まで以上に強力な産学官の連携と、いっそう広範な市民の協力が必要だと思います。これからも長野市はじめ地域の皆さんと力を合わせてがんばって行きたいと思います」。天野教授は力を込めた。

現在、キノコの廃培地を使ったペレットと、長野森林組合と協力した間伐材利用のペレットを製造しています。製造過程で出る熱を、工場に隣接する高齢者賃貸住宅「よかろう園」の給湯設備に利用したりもしています。以前よりキノコの栽培用培地を製造・販売する仕事をしてきましたが、使い終わった培地をどのように処分するかが大きな課題でした。天野先生とはキノコ培地に関する研究で知り合い、その後、協力してバイオマス利用の研究を進めてもらいました。キノコ培地だけでは十分なエネルギー効果が出ないので、間伐材などとどのくらいの配合率で混ぜるのか?まぁ、いやになるほど試験を重ねてきましたね。

(株)イトウ精麦 中村通好工場長

-研究と保全、共同で「松代城下町伝統環境調査-

長野市松代町の武家屋敷の町並みの中には、独自の「水路網」と「池庭(池のある庭)」が数多く残る。人々の生活に欠かすことの出来なかった「水」を確保するために築かれ、育まれてきたものだ。その景観と構造からは、水量の少ない地域で、人々が貴重な水をいかに確保し、暮らしの中で活かしてきたかの一端を垣間見ることが出来る。

この水路と池庭の保全を、長野市と協力して、15年前から研究するのが信州大学農学部森林科学科造園学研究室の佐々木邦博教授だ。伝統的な景観保全の取り組みと、それを活かしたまちづくりを紹介する。(文・柳澤 愛由)

長野市中心部から南へ約10km、千曲川の南側の丘に松代(海津)城址がある。それを築いたのは武田信玄。その後、江戸時代に真田信之が上田から松代に入封してから城下町の整備が加速した。真田藩10万石の城下町として整備された町並みは、戦火に巻き込まれることもなく、今なお当時の面影を残している。

松代は、古くから水量が少ない地域。井戸水は飲料水などには向かない、鉄分を含むものもあった。松代に残る独自の「水路網」は、貴重な水をいかに確保し、いかに利用するかという、人々の暮らしそのものを写し出す。

1982年に東京大学による町並みや水路、建物、庭園に関する調査が松代で行われ、その後、長野市で伝統的な環境の保全を目的とした条例が敷かれた。その保全事業が開始されてから10年を経た1998年、佐々木教授の新たな視点での調査が始まった。

佐々木教授の専門は造園学。地域の屋敷林、農地、森林などの緑地空間の特徴を捉え、いかに残し、改善していくか?-地域の緑地計画を立てる上で重要なポイントは何かを探っている。

まちづくりに欠かせない「計画」は、10年経てば改善の時期を迎える。松代も同様で、最初の計画から10年が過ぎ、池庭の大きさ、形、水路の状況、町全体の特徴も変化した。長野市のまちづくりも含め、松代の水路網を改めて捉え直す必要があった。

松代に残る水路は3種類。カワ(道に流れる水路)、セギ(屋敷の裏に流れる水路)、そして「泉水路」だ。「泉水路」は各屋敷ごとの庭と庭を繋ぐ水路で、松代の水路の特徴となっている。敷地の上方にある隣家の庭池から水が流れて池に注がれ、流れ出た水は下の隣家の庭池に流れていく。

現在、城下町で「泉水路」をみることが出来るのは、日本で3箇所。群馬県甘楽郡小幡、福岡県甘木市秋月、そして松代町。その中でも、面的な広がりと明確な区分を持って残るのは松代のみ。かつて、「泉水路」は日本各地にもみられたものだったと考えられているが、現存するものは少なく、町全体に残る松代の存在は貴重なものだ。

しかし、水量不足、水質の悪化、住民の生活環境の変化により、松代の「泉水路」及び「池庭」は著しく数を減らしている。

そうした現状を踏まえ、佐々木教授は、15年前から現在に至るまで、大学の学生と共に松代に足を運び、現地を隈なく踏査し、池庭と水路の現状把握を行っている。住民のヒアリングの中から、かつての水路の状況が浮かび上がってきた例もある。

佐々木教授の研究によると、現在、170程の池が確認されているという。ひとつの屋敷に複数の池があることも珍しくなく、120程の屋敷に池が現存している。

池庭は、かつての中・下級武士の屋敷であった場所に多く残る。京都のような豪華な庭ではなく、質素でありながらも連綿と続く人々の生活の中から形成されてきた庭だ。戦前戦後にかけての食糧難の時代、池を鯉の養殖場としてきた場合もある。

「松代では丁寧に水を使う必要がありました。松代独自の水路には、貴重な水をいかに使い、活かしてきたかの歴史が写し出されています。しかし、だからこそ、人の暮らしの中にある水路や池庭は保全しにくい。どこに何があるのか、どこが古いのか十分にわかっているとはいいがたいのです。その中で、実際に個人の庭を見ることが出来るのは、長野市との連携による所が大きい。それにより明らかになったことは数多くあります」(佐々木教授)。

湧水の調査を行う研究室の学生達

水路や池庭は、人々の生活と密接に関わっていたからこそ、生活の変化に伴い消失し易い上、文化財の登録も進みにくい。住民との合意形成には、長野市との連携が必要不可欠だ。

2008年には、長野市との連携による研究結果が実り、長野県で初めて泉水路で繋がれた4箇所の庭園が、国の登録記念物として登録された。

「なぜ無くなってしまったのか、どういう政策があれば保全できるのか、それは長野市と連携しながら考えていく必要があります。松代には古い建築物も多く残る。水路だけでなく、そうした古いものを丸ごと保全する計画を、市と相談しながら行っていく必要があるでしょう」

こうした佐々木教授の声を受けるかのようにして、現在、「NPO法人夢空間松代のまちとこころを育てる会」により、「お庭拝見」というイベントが定期的に行われている。住民が松代の新たな魅力に気付くきっかけにもなっている。

水路や町並みは、人の暮らしと密接に関わっているからこその価値がある。だが、だからこそ保全の難しさもある。共同研究によりますます明らかになる松代の水路の価値と水利用の歴史。それらを活かしたまちづくりは、これからも模索が続いていく。

松代に残る池庭は、見るだけでなく、実用性の高いものです。かつては、茶碗を洗ったり洗濯をしたりしていたそうです。

しかし、住民のライフスタイルの変化に伴い、数は減少してきています。ただ、佐々木教授の研究が、町の中に浸透し、住民の方々に意識の変化をもたらしていることは事実です。「松代にこんなすごいものがあったんだ」といった声も聞かれます。

研究によって、町の人が新たな松代の魅力に気付く、また、意識の変化にも繋がる。「まちづくり」だけでなく、「ひとづくり」まで関わって頂いていると感じています。また、行政だけでは行き届かない詳細な調査や研究結果も明らかになっています。

しかし、水量の不足、水質の悪化から、庭に本来の水路からではなく上水を引き入れざるを得なくなっている所も少なくなく、管理が個人の負担になってしまっている例もあります。保全に関して、住民の方からの同意が得られないこともあります。

佐々木教授には、現在、水源や水量についての調査も行ってもらっています。そうした研究結果を踏まえ、行政としては、この先、水源と安定した水量を確保のために動いていきたいと考えています。

水路と共に、松代の古い建物の保全など、市としての歴史的に重要な価値をもつ松代町のグランドデザインを描く必要もあるでしょう。これからも、保全のために模索を続けていきます。

教育学部発!地域志向研究

教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!

防災・減災 機能の強化を考える

防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり

ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定

第3回連携 フォーラム

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ

信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式

信州大学COC「信州アカデミア」

信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!