湧き水を利用した小水力発電システムの竣工セレモニーが平成25年10月18日、長野県北部地震の被災地・下水内郡栄村で開催された。同村の島田茂樹村長や信州大学の三浦義正理事ら関係者約40人が同システムの稼働開始を祝った。

この小水力発電システムは、栄村小赤沢地区に設置され、学問領域を超える文理融合でスタートした「信州大学RISTEX研究プロジェクト」が中心になり管理運営、研究を進める。

同プロジェクトは、水資源の保全とエネルギー源としての利活用、さらに総合的な水利マネジメントや新しい制度化などの社会システムを形成することを目的としており、地表水の活用のモデル地区として栄村が選ばれた。地下の水は安曇野市をフィールドとして研究が進められる。安曇野市に先行して、栄村での実証実験が始まった。

近年、水の資源としての価値が見直され、その保全と有効な活用方法の確立に注目が集まっている。信州大学でも、信州の豊富な水をエネルギー資源として利活用する研究を長年進めてきた。しかし、こうした技術を地域社会の中で実際に活用・運用していくためには、水利権を始めとする社会制度や法的面の問題を整理し、解決の方法を提示する必要もある。地域住民の意思形成や合意をいかに取り付けるかなども考察すべき課題だ。

また、実際の運用のためには、小水力発電の技術面においても継続的なブラッシュアップが必要だ。自然環境の中で実際に長期運用することで生じる様々な問題を具体的に解決していくことで、発電装置はより実用的なものになる。例えば、栄村は日本有数の豪雪地帯であり、冬場の積雪が発電システムに及ぼす影響などを調べることが重要な研究テーマになる。

このような、実際に運用する際に生じる社会的また技術的な課題・問題を、文理融合の多角的な視点から包括的に検証し、解決の道を探ることが、〝実装実験〟を掲げる同プロジェクトの重要なテーマである。

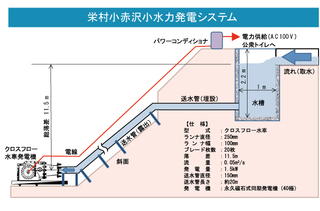

今回設置された小水力発電装置は、小赤沢地区を流れる湧水が小赤沢川に落ちる急峻な傾斜地で、その落差を利用して発電を行なっている。

場所の選定には、村内8カ所の候補地を事前に調査した。その結果、水が安定的に流れているという条件や、発電した電力を公共性が高い形で活用できるという用途(日常的には公衆トイレの照明など、災害時には非常用電源)の面から、この小赤沢地区に決定した。この地形に最も適合する発電装置として、クロスフロー水車を選択し使用している。水車上流部のガイドベーン開度を調整することで流量の変化にも対応できるのが特徴だ。

信州大学では、クロスフロー水車の他にも、一般河川用としてサボニウス水車、落差工など小さな滝を利用する滝用水車、小流量でも比較的落差がある場所に適したジェット水車、浅くて速い流れに適した急流工水車など、様々な小水力発電のユニットを既に開発してきている。こうした長年のひたむきな研究の成果があってこそ、はじめて、今回スタートした〝社会実装〟の実証研究が可能となったのである。

小水力発電ユニットの研究開発を進めてきた工学部の池田敏彦名誉教授は、「信大では、10数年にわたり、小水力発電の試作品を作ってきた。今回の実証実験を通して、さらに社会に役に立つものへ改善していきたい」と意気込みを語った。

いよいよスタートした信州大学RISTEX研究プロジェクト。同プロジェクトの代表である工学部天野良彦教授は「栄村での実験、また、今後始まる安曇野市での調査等を通して、水資源の保全と利活用を総合的にマネジメントするモデル作りを進め、信州型の水利用を世界に発信して行きたい」と抱負を語った。

同プロジェクトは、平成24年度、(独)科学技術振興機構社会技術研究開発センター(JST-RISTEX)の進める「社会技術イノベーション政策のための科学研究プログラム」に採択された。

竣工セレモニーには、今年5月に急逝された同プロジェクト代表(当時)の人文学部村山研一教授のご令嬢・村山智子さんも参加。「父は、栄村が好きでたびたび話を聞かせてくれました。この美しく深い山の中で父が仕事をさせていただいていたのかと思うと感無量です。少しでも、こういう地域のお役に立つことができれば、父も本望だと思います」と感慨深く語った。

信大には、独創力を育む環境がある。

信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん

どくとるマンボウと信大生のDNA

どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え

CITI Japanプロジェクト

CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議