諏訪湖畔に位置する「山地水環境教育研究センター」は、平成24年7月7日、毎年恒例の一般公開を行った。多くの市民が訪れ、諏訪湖や水に関する関心の広がりがうかがわれた。

同センターは、諏訪湖の汚濁や有害物質汚染の発生メカニズムやその浄化、湖沼の生態系の解明など、諏訪地域の自然環境に関する研究・調査を行っている信州大学の教育研究施設。研究を行うのは、信州大学山岳科学総合研究所、山地水環境保全学部門の花里孝幸研究室と宮原裕一研究室。

「水質汚濁」という不名誉な言葉を連想させることで、全国的に名前が知られていた諏訪湖だが、数年前から汚濁の原因となっているアオコが減り、「諏訪湖が徐々に綺麗になっている」と専門家の間でも話題になっているという。こうした状況と、施設の役割や地域との繋がりについて話を聞いた。

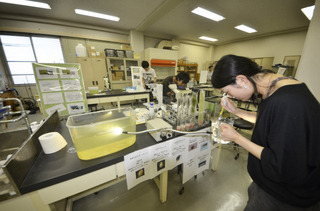

15年以上前から続く一般公開では、大人から子供まで、諏訪周辺地域の環境に関心のある人が多く訪れていた。専門的な研究内容から、諏訪湖の小さな生き物を電子顕微鏡で見ることのできる展示まで様々で、研究を実際に行っている学生らが、日頃の成果について地域住民と語り、触れ合う姿がみられた。

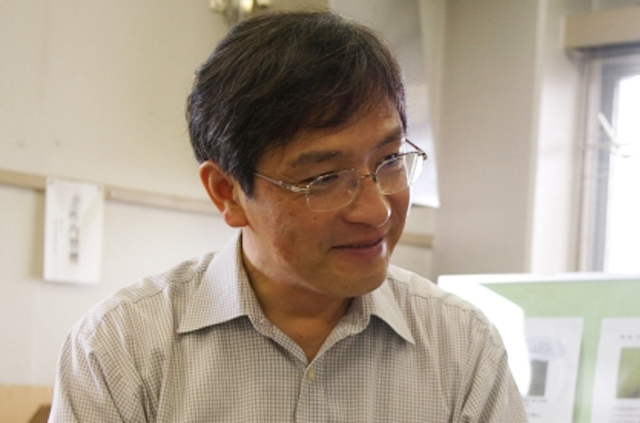

1995年から「山地水環境教育研究センター」で研究活動を行うミジンコ研究の第一人者である花里教授は、同センターの重要性をこう語る。

「諏訪湖は、水質汚濁問題を抱えた湖の典型的な事例です。しかし、地域の人々にとって諏訪湖はシンボル的な存在。『昔の諏訪湖に戻したい』という意識が強い。科学的なデータをそうした方達に示すことは重要なことです。この施設は、地域の声を実際に聞き、吸い上げることが出来る場でもあります。」

諏訪湖は、高度経済成長期からの生活排水の流入などにより富栄養化が進み、著しく水質が悪化。特に、70年代頃には、アオコの大量発生によって、湖面全体が緑色に染まり、悪臭、発泡といった問題が顕著になった。漁業、観光など、諏訪湖の生態系に依存して暮らしてきた地域住民にとって、諏訪湖の水質悪化は大きな懸念材料となった。

そうした中、長野県は諏訪市の下水処理場の整備を進めた。同センターは諏訪湖の現状を地域の人々に伝え、理解を深めるための役割を担った。そして現在では地域住民の理解の下、諏訪湖周辺地域における下水道接続率はほぼ100%を達成、有志の市民によって湖畔の整備や浄化活動も行われている。

かつての諏訪湖について、「非常に水質がよく、漁業も盛んで子供が泳いで遊ぶことが出来た」という思い出話を語る人は多い。今でも、諏訪湖での漁業は続けられており、ワカサギなどがよく獲れるが、それは逆に富栄養化による水質悪化が招いたものでもあるそうだ。

「水質が良くなれば、現在よりワカサギなどの漁獲量が減ることになります。水質の改善によって、喜ぶ人もいればそうでない人もいる。しかし、自分達とは違う目的で諏訪湖を利用する人達を許容する必要があります。まさに、地球環境問題のミニチュアのような存在が諏訪湖であるといえます。」(花里教授)。

同センターの礎を築いた沖野外輝夫名誉教授(現在は退官)は、この施設のことを「信大の出城」だと表現した。一般の人にとって、なかなか入り込むことの出来ない大学研究の場に触れることのできる数少ない場でもある、という意味合いを込めた言葉だ。

最悪の状態だった頃に比べ、諏訪湖の水質も大分改善した。理学部4年の唐沢奈緒美さんは、同センターで研究活動を行うことについて「地域の人から昔の諏訪湖の姿を聞くこともあります。地域の目線で研究をみられる場があることは、とても貴重なことだと思っています」と語った。

同センターは、地域住民にとって深い思い入れを持つ「諏訪湖」を研究の対象としている。山岳科学は人と自然との共生を追及する分野だ。諏訪市の中心地にある同センターは、実際に地域の声に耳を傾けながら、徐々に諏訪湖をかつての姿へと導いている。

信大には、独創力を育む環境がある。

信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん

どくとるマンボウと信大生のDNA

どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え

CITI Japanプロジェクト

CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議