平成24年8月4日、信州大学自然科学館のオープン式典が開催され、養老孟司先生の記念特別講演会「むし・信州・わたしの壁」が行われた。自然科学館には、旧制松本高等学校、長野県女子師範学校から引き継がれた明治から昭和初期にかけての植物標本や生物・化学教材、剥製教材などを中心に、近年発掘された化石などが展示公開されている。明治の時代から山や川、草原で採集されてきたそれらの展示物には、脈々と受け継がれてきた自然への探究心と情熱が息づいている。まずは小さな自然科学館としてスタートしたが、今後本格的に整備して、地域の教育研究活動へも貢献していくという。

自然科学館の外観 |

見学の様子 |

学生有志によるロックガーデン |

自然科学館は松本キャンパスの北東の角にあるグラウンドの南側にある。

8月4日は、とても暑い日だったが、自然科学館前の桜の木が数本、ちょうどよい木蔭をつくっていた。

初代館長の佐藤利幸教授は、設立までの経緯を語った。

「自然科学館の歩みの始まりは、45年前の教養部生物学教室(清水建美名誉教授)を中心とした長野県植物研究会の発足でした。会員のボランティアで旧制松本高等学校や松本女子師範学校の標本をもとに整理されたもの30万点が、『信州大学植物標本庫』としてSHINのコードを付与し20年も前に国際登録されています。このような貴重な資料の保管をどのようにしていくのかをずっと検討していましたが、多くの皆様に活用していただける科学館としてオープンできたことを大変うれしく思っております」

保存されてきた資料は、時折理学部の授業やイベントで一部公開されたが、ほとんどは日の目を見ずにずっと眠っていたものだった。

設立支援してきた理学部同窓会の森淳会長は、「私が学生の頃に、『宝物が眠っている』ということを聞いていました。このような形になったこと、同窓生みんな喜んでいると思います。どこの誰かわからない人が山の中、川の中から、思い入れ、努力し、知恵と工夫があって採集してきたものです。込められた思いを大事にしてみていただきたい」とあいさつした。

木漏れ日の中でセレモニー |

佐藤利幸教授 |

森 淳理学部同窓会会長 |

科学館の中に足を踏み入れた途端に目に飛び込んでくるのは、シンシュウ(ミエ)ゾウの頭部。

1970年に旧中条村(現長野市)で理学部の学生によって発見された頭骨の化石で上あごの歯が残っている。ナウマンゾウより古く、肩までの高さが約4mと日本最大級のゾウであったという。300~500万年前に信州にゾウがいたのだ。

同じコーナーに並べられているのは、ダイカイギュウの助骨化石。同じく中条村で2009年に理学部の教員と学生により発見された。ダイカイギュウとはマナティーやジュゴンの仲間。

右奥には、ライチョウの剥製が並ぶ。明治末から昭和初期に剥製にされたもので、当時(1905~1924年)長野女子師範学校の校長であり、博物学者であった矢澤米三郎氏が管理していた。羽の抜け替わりを見せる季節ごとのライチョウの剥製は他に例をみない。これらは矢澤氏が著した「雷鳥」(昭和4年、発行:岩波書店)の口絵写真や図版の元となった。

左奥のコーナーには、矢澤氏と同時期に、松本で植物採集をした大雪山研究のパイオニアである小泉秀雄氏、松本市出身で高山植物研究の第一人者の河野齢蔵氏が紹介されている。各氏が採集した植物も標本庫に収められている。

本格的な展示整備はされていないものの、近代山岳登山の黎明期に採集された展示物は、未知なるものを求めて自然に挑んだ研究者たちの情熱の表れだ。

自然科学館のこれからの展開について、佐藤教授は「小さな科学館ですが、今後は、各キャンパスに分散している貴重資料の展示、データーベース化と公開に取り組み、地域の小中高校生・市民向け体験学習事業などの教育研究活動へ貢献するなど、発展させていきたいと思います」と語った。

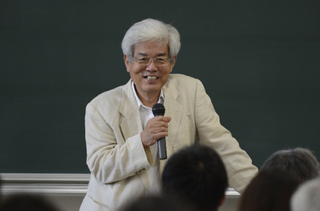

自然科学館のセレモニーの後に、養老孟司先生(東京大学名誉教授・京都国際マンガミュージアム館長)の講演が理学部第一講義室にて行われた。タイトルは「むし・信州・わたしの壁」。養老先生は、虫好きで中学生のころから夏になると信州へ虫取りに来ていたという。地質的な違いや人間生活に影響を受ける虫たちの様子を語ったあと、脳の働きと関わる「わたしの壁」の話題に進んだ。ここでは2つの内容を紹介する。

少年時代、最も強烈な体験をしたのは、「8月15日」。終戦したこの日を境にそれまで善しとされ当然と思われてきたことが、突然なくなってしまった。子どもの時に常識がひっくりかえるような体験をした人はどんな影響を受けるのか。騙されたような、消化できない不安定なものを抱えて「私の場合は、疑い深くなりました。ことばが信用できなくなりました」と養老先生。

文系に進む気になれず、医学部へ進んで、解剖に取り組んだ。すると「とても気持ちが落ち着きました。目の前で起きていることは、すべて自分のしたことでしかないからです」確かなものに取り組んだ時に、非常に心が落ち着いたのだ。養老先生は、戦後のものづくりを支えた人々にも同じような心境があったのではないか、うそのないものづくりに勤しむ姿に共通するものを感じたという。

また信用できないから「いちいち自分で考えなくてはならない」、そのうちの一つが「環境」であると話し始めた。「環境省ができた時に考えました。“環境”とは、かつて滅私奉公の時代には考えられなかった、“自分”が公に認められたということ」でもある。自分がなければ、自分の周りの環境もない。

それでは、自分と環境とは違うといえるのか。

「私は若い人たちと歩くとき言うんです。『あの田圃は、将来のおまえさんだよ』『あの海は、将来の…』と。だってそうでしょう。田んぼで稲が実り、そのお米を食べたら自分になるんですから。海の魚も自分になるでしょう。実は環境と自分とは境がないんですよ。そこに「私は」という区別をつけるのは、人の脳でしかない」

脳の「空間定位領野」というところで、自分の現在地、自分ととらえるものを決めているのだという。ここが働かなくなると、自分がなくなり宇宙との一体感が出てくる。

「どうしたって自分のことはひいきしていて、“自分はいいもの”と思っていますから、自分から出ていったものはマイナス、汚れたもの、よくないものと観てしまうんです」。

自分をとらえる、現在地を把握することは、なければ困るけれど、それは「あってもナビ程度のものなんですよ」と先生。

空気、水、食料、天候…環境と切り離せず、一体となっている自分の姿。聴講者は、養老先生のユニークな語り口に笑いながら、自分の周りや自然環境をとらえ直す大事なヒントを受け取っていた。

信大には、独創力を育む環境がある。

信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん

どくとるマンボウと信大生のDNA

どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え

CITI Japanプロジェクト

CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議