将来は、医師か看護師。医療分野で働きたい。―そんな夢を描いている中高生に、実際の診察道具や手術器具を使う体験をしてもらおうと、信州大学医学部附属病院は、「メディカルフォーラム イン 信州2011」を開催した(実行委員長:本郷一博副病院長)。参加した中高生30名(男子9名、女子21名)は、普段「絶対にさわれない」機器類に興味津々。医師・看護師の指導を受けながら、積極的にチャレンジしていた。

今回用意されたプログラムは以下の5つだ。「子ども達が興味を持つような事柄で、基本的なことから最先端、最新の技術が体験できるよう企画した」(吉田和夫医師:先端医療技術研修センター副センター長)という。

子ども(中高生)達は、6人ずつ、5班に分かれて各プログラムを30分で交替しながら回った。

外科1の縫合と糸結び(結紮:けっさつ)は、手術の際に必ず使う手技。人口皮膚の縫合用モデルと本物の針と糸を使って、結節縫合(一針ごとに結ぶ)や連続縫合、さらに縫合時や止血、組織切除の際に使う糸の結び方を医師がマンツーマンで子ども達に教えた。実技の後はスライドを使って縫合糸の種類・歴史についての解説が行われる。縫合糸の種類はさまざまなものがあるが、手術そのものがうまく行われても縫合や縫合糸が原因で炎症をおこしたり、重大な出血を起こしたりすることもある。

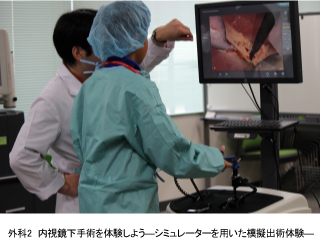

外科2の内視鏡手術体験は、2種類のシミュレーターを体験する。一つは現在多く普及されているタイプで、画像を見ながら、鉗子(かんし)を動かすタイプ。鉗子はつまんだり、触れたりという手ごたえが感じられるようになっているが、手元が見えず、画面だけを見て鉗子を動かすのは案外難しく、なかなか思うように動かせない。内視鏡手術をスムーズにこなすようになるには、それなりにトレーニングを積まなければならないのだと実感する。もう一つのシミュレーターは、日本に33台しか導入されていないという内視鏡手術支援用ロボットの、トレーニング機。自分の手を動かすようにロボット(鉗子)を動かし手術するという最先端の機器だ。子ども達は、鉗子でブロックをつまみ、お皿に入れる作業をする。ちょっと要領を得ると、さっさと作業がこなせるようになった。先のシミユレーターで四苦八苦していた中学生が「こっちの方は、すぐできるようになりました!」と笑顔で答えてくれた。

外科3は超音波メス(超音波凝固切開装置)を使って鶏肉を切る。50~80μ(ミクロン:1ミクロンは1000分の1ミリ)の振幅で毎秒55,500回振動するという超音波メス。スタッフの説明の後に子ども達は順にメスを持って試す。鶏肉にあてると「スーっと切れた!」、驚きの声があがった。

内科1は内視鏡。超音波(エコー)装置を先端につけた長いロープ状の端子を使って、人形の胃、小腸の内部を見る。端子を口から入れて、片手でその先端を伸ばしたり、曲げたりするコントローラーを扱う。この内視鏡のタイプで1~2㎝の小さな胃癌を切ることもある。子ども達は戸惑いながらも、すぐに慣れて、さっさと扱う様子にスタッフは舌を巻く場面もあった。アメリカの調査では、テレビゲームなどを経験していた学生の方が機器の操作を早く習得する傾向があるという結果が出ている。

内科2は 聴診器を使い、心臓・呼吸の音を聞く。脈や心肺のさまざまな音を聴くことができる人形で、正常な音と異常な音の聞き分けをする。「心臓の音って何の音でしょうか? そう、弁が閉じる音です」スタッフの看護師が一つ一つ説明しながら、正常な心音、狭さくが起きている心音、子ども達に聴診器を使って聞かせていく。聴診器を通して、聞こえる体の音、その症状による違いがはっきり判ると、子どもたちの目が輝いた。

信州大学附属病院で子ども達の体験講習会を開くのは、今回で3回目になる。(2006年、2008年)病院内で実行委員会が組織され、半年ほど前から、準備を重ねた。準備の段階で「一番つらかったのは、30名の参加者を選考したこと」というのは、選考委員の一人だった加藤裕美子副看護部長。

応募者は73名だった。応募条件として課されていた作文には、家族や地震のことを思い、真剣に自分の将来に向き合ったことばが書かれている。子どもたちの純粋な気持ちが表れていて「涙が出そうだった」という。

「内視鏡手術が印象的です。一つは難しかったけど、支援用ロボットの方は簡単でした。開腹しないでできるからいいなと思いました。私も医者になってやってみたいです」(清水麻亜子さん:高1)。

「超音波メスやロボットなど、医療は進んでいる!今までお医者さんが聴診器で音を聴いて、それだけで何を判断しているのかと不思議でした。音を聴くだけで心臓や肺の異常がわかるなんて、すごいなあと思いました」(三原英華さん:高1)。

「医療関係に興味があり、先生から教えてもらって参加しました。今まで漠然としていましたが、今日は医師になりたい、人の役に立ちたいとはっきり思いました。手術もしてみたいし、総合診療科の医師を目指したいです」(若林亜海さん:中1)。

長野県では医師・看護師不足が深刻な状態が続いている。実は、4年前に体験講習会に参加した高校生がこれをきっかけに信州大学医学部へ入学したというエピソードもある。 今回のような講習会から、将来の医師・看護師の誕生につながることは、医療従事者の切望するところなのだ。

実行委員長の本郷副病院長は「子ども達にとって実際に手を動かしながら学んだことは有意義な勉強であったことでしょう。将来を考えるきっかけに、励みになったのではないかと思います。そしてこの経験が子どもたちの未来に生かされればうれしいですね。それが今回の大きな目的です」と語った。

医療という誰もがかかわる分野の内側からの体験は、きっとさまざまな形で、子ども達の未来に生かされていくのだろう。

信大には、独創力を育む環境がある。

信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん

どくとるマンボウと信大生のDNA

どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え

CITI Japanプロジェクト

CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議