信州大学では、2011年3月12日の長野県北部地震発生から1ヶ月後の4月に、長野県栄村の復旧・復興に役立つ研究成果を得る事を目標に、長野県北部地震の災害調査を行うことを決め、山岳科学総合研究所を中心に、長野県北部地震の災害調査を長期にわたり行ってきた。

今年3月を予定したこれらの調査研究の報告会は、豪雨の影響もあり延期、ようやく今年7月8日、栄村文化会館ホールにて開催され、栄村の住民を中心に100名を超える参加者が集まった。

信州大学としては、学術的な研究調査を行い、地域に還元していく事が、地域貢献、地域との連携であるという考えに基づいて、研究テーマは信州大学全教員への公募により決定。その結果、「震源地の活断層調査」や「震動による地盤災害」、「震動による建物被害」、「農林地の被害調査と復興策」、「鳥類と家畜類の被害調査と支援策」など計9つの多様なテーマが採択され、専門的な調査及び研究が行われてきた。

今回の報告会は、今後も信州大学として調査研究等を通して、長野県栄村の復旧・復

興を支援していくための一つのステップとなった。今後の取り組みにも期待して欲しい。

会場には多くの方が参加した |

今も栄村役場内に貼り出された全国からの応援メッセージ。 |

信州大学 山岳科学総合研究所  レーダーで、被災地の地盤を調査 |

信州大学 山岳科学総合研究所 山岳基礎科学部門

大塚 勉 教授

栄村において、家屋の全半壊の被害件数202件のうち、最も被害が集中した地区が青倉地区の39戸、次いで森地区の32戸である。この青倉・森地区において、地盤条件が被害にどのような影響を与えたのかを明らかにするために、地中レーダーを用いて神戸大学と共同で調査を行った。

地中レーダー探査は、地表の送信アンテナから下に向けて電磁波を放射し、地下に存在する電気的性質の不均一性により電磁波が反射して地表の受信アンテナに戻る性質を利用して地下構造を知る方法である。その結果、両地区には含水率の高い軟弱層が存在していることが明らかになった。この軟弱層は、森地区では、森宮野原駅の南西側に予想され、青倉地区では、旧国道を含む、北東-南西方向にその存在が予想された。青倉地区における家屋の被害は、軟弱層の分布予想域に集中しており、他の地域においても家屋の被害が著しい地域には、軟弱層が存在する可能性が示唆された。

今後、ボーリング等の確認作業を行い確認する事が重要である。

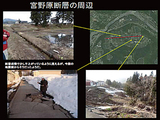

信州大学 山岳科学総合研究所  宮之原断層周辺の災害調査を行っている |

信州大学 山岳科学総合研究所 山岳基礎科学部門

廣内 大助 准教授

長野県北部地震は、活断層によって引き起こされた内陸直下型地震であることは、明白であり、地表地震断層の出現可能性があることから、震源域の長野県下水内郡栄村から新潟県中魚沼郡津南町、十日町周辺一帯にかけて現地調査を実施した。また国土地理院撮影1万分1、林野庁撮影2万分1の空中写真を判読し、調査地域の活断層や変動地形の抽出を行った。

その結果、長野県北部地震は、十日町断層帯の南西端部付近で発生したが、断層面は、十日町断層とは逆の南東傾斜であり、十日町断層には直接連続しない。一方余震の発生個所は北に移動し、十日町断層の震源域と重なる部分もある。また2004年に起こった新潟県中越地震では、六日町断層帯北部が活動し、南西の信濃川断層帯は、1847年の善光寺自身で活動している。その間の一部が3月12日の地震で活動したと考えれば、十日町断層帯を地震の空白域と考えることも可能である。いずれにしてもこの地域の活断層について注視していく必要がある。

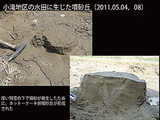

信州大学 山岳科学総合研究所  豪雪地帯特有の噴砂丘やリッジについて |

信州大学 山岳科学総合研究所 山岳基礎科学部門

竹下 欣宏 准教授

今回の地震で生じた路面や田畑等の被害状況を記録に残し、地震災害と地形・地質との関連性を調査した。また地震が起こった際に、栄村には多量の積雪が残っていたため、残雪期特有の現象が起きたと考えられる。調査の中で、こうした現象についても注目した。

結果、今回の調査で確認した田畑のリッジ(板状の高まり)は、いずれも高さ数~10cm程度で垂直に近い壁面をもっており、地震動による揺れだけでは説明が出来ない。これは、2mを超える残雪が影響していると考えられる。つまり、地震の強い横揺れにより、残雪に亀裂が生じる。そこに揺れによって流動化した表土などが亀裂に充填。そして、雪解けにより、亀裂に充填された土壌や表土のみが地表に残ったと考えられる。このように、豪雪地帯特有の現象が明らかとなった。

道路や地面に発生した亀裂は、急傾斜地や段丘の縁で多発するが、地形が比較的緩やかな千曲川の南側に集中する傾向が見られた。このことは、両地域の地質の違いを示唆している可能性があるため、今後調査していく必要がある。

信州大学 山岳科学総合研究所  栄村の地震被害について |

信州大学 山岳科学総合研究所

佐々木 明彦 特別研究員

長野県北部地震は、長野県北部を震源とするM6.7、震源の深さが約8kmのプレート内地震である。この地震により、様々な被害が生じた。地すべりを含めた被災状況と本地域の地形特性にどのような関係があるかを検討した。

本地域の地形は、千曲川の左岸側と右岸側で大きく異なる。千曲川左岸には標高1000m前後の稜線をもつ関田山地が位置し、起伏量の大きな斜面となっている。一方、右岸地域には河成段丘面が広く分布している。これらの地域特性を知るために、空中写真判読を行った。左岸地域には大起伏の斜面に大規模な地すべり地形が多数分布し、斜面長が2km以上に達する地すべりも見られた。右岸地域には、左岸地域に比べて、小規模な地すべり地形が多数分布していた。

斜面災害の発生箇所を調査した結果、そのほとんどが、地震以前から存在した地すべり地形の破壊や再滑動の可能性が示唆された。また、被災箇所の範囲は南北方向に長く、震源域の分布と当てはまっていることが判明した。

信州大学 教育学部  中村先生は長きに渡りブッポウソウの |

信州大学 教育学部

中村 浩志 特任教授

ブッポウソウは、日本には5月の始めに南から渡来し、冬には東南アジアに渡って越冬する夏鳥だ。

かつては日本各地に分布し、神社仏閣の境内等繁殖していたが、現在は環境省のレッドデータブックの絶滅危惧種Ⅰ類に指定されている。長野県内でも、50年前までは、各地で繁殖していたが、その後、数が減少し、現在では栄村と天龍村などに20つがいが繁殖するのみである。栄村のブッポウソウが震災前後でどのような影響を受けたかを報告する。

栄村のブッポウソウは1980年代後半から1990年代前半には、10つがいほどが毎年繁殖していたが、繁殖数はしだいに減少し、2000年代初めには5つがい程までになっていた。その後、徐々に増加し近年には、ほぼ10つがいまでに回復した。2010年には栄村で繁殖したブッポウソウは11つがいおり、2011年の震災後は9つがいであった。しかし、ここ数年は10つがい程で安定しており、今回の震災がブッポウソウの繁殖に影響を与えた事は、直接的にも間接的にもなかったと考えられる。

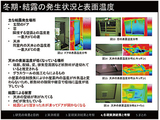

信州大学 山岳科学総合研究所  仮設住宅のインフラ、気温などを |

信州大学 山岳科学総合研究所 山岳環境創生学部門

高木 直樹 教授

長野県北部地震による建築物やインフラの被災状況の把握、仮設住宅に関する調査を行った。木造建築物の被害は、森、青倉、横倉地区に集中して発生している。住宅は震動による倒壊が多く、傾斜した建物もいくつかあった。原因としては、注脚部の踏み外しや筋交いの座屈などが観察された。また積雪時に発生したことから、積雪と地震による被害の関連について観察した。これは、積雪荷重が住宅に加わり、被害が拡大されることが予想されているためである。しかし、今回の震災では、屋根上に深い積雪のある建物は少なく、被害が拡大することはなかった。

仮設住宅の居住環境調査では、仮設内でも地域のつながりが継続できている傾向が見られた。生活の不安などがコミュニケーションを通じて、緩和されている事が推察された。しかし、仮設住宅について快適と感じている人は極めて少なく、暑い等の評価が多数を占めた。物理的状況の把握と平行して、問題点を見いだして対応事例を周知等することで改善できると考えられる。

信州大学 山岳科学総合研究所  竹田先生らが考えた |

信州大学 山岳科学総合研究所 地域環境共生学部門

竹田 謙一 准教授

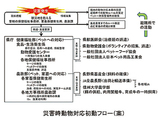

地震発生により、栄村では多くの人々が被災し、避難を強いられている。しかし、様々なサポートや行政支援等により被災者に対する物資的、精神的なサポートは施されている。一方

で、家畜やペットも被災しているが、これら動物に対するサポートは人命救助、救援が優先となり、後手となるばかりか被災状況すら把握ができていない。

そこで、栄村で飼育されている動物ならびに飼育施設の被災状況を調査し、長野県全体における被災動物支援マニュアル(案)を提案する。災害が発生した場合、まずは現地機関が被災状況の把握、被災動物にかかわる情報把握を行い、県庁へ連絡する。県庁は動物に関わる災害時動物対応マニュアルに従い、対策本部を設置し、災害時動物対応協定に基づき、関係機関へ支援を要請すると言う流れだ。産業動物も伴侶動物も人間活動にとって非常に重要な存在であることから、動物の救援・救助について今後も考えていく必要があるだろう。

信州大学 山岳科学総合研究所 山岳基礎科学部門

保柳 康一 教授

栄村という地質・地形、そして積雪地という特徴が今回の地震によってどのような災害を引き起こしたかを報告する。

栄村、新潟県津南町において、地震動が直接の原因と考えられる岩盤崩壊が3カ所で発生している。同崩落地を調査した結果、3カ所は共に約165万年前の安山岩溶岩、火山砕屑岩の層準であることが分かった。これらは、割れ目を多く持ち、強い震動で破壊され、岩塊になりやすいという特徴を持つ。更に、通常の風化(雨・風等)に対しては強く、尾根地形を形成していた。このような環境は、地震が発生した場合、震動が集中し、崩落を引き起こしやすいという可能性が示唆された。

豪雪地域の積雪期に斜面崩壊が起こった場合、通常では大きく移動する事のない巨大な岩塊等が雪崩と一緒に移動する事がある。こうして移動した強大な岩塊は、その後、水の力で移動する事はほとんどないが、洪水時には移動する可能性があるので、今後も岩屑の分布などには注意を払っていく必要がある。

※当日は都合により研究報告はありませんでした。

信州大学 山岳科学総合研究所  農村計画学の観点から、村の復興 |

信州大学 山岳科学総合研究所 地域環境共生学部門

内川 義行 助教

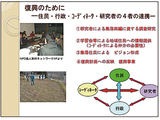

農山村地域を、今後いかに維持・再生できるかという計画学的観点に立ち、農地及び農村集落の被害実態と特性を明らかにし、復興に向けた課題整理を目的とした。

震災後の5月上旬、当該地区では作付け計画において、圃場の状況から488aを選定した。しかし、調査の結果、204aと計画の約半分にとどまった。これは、多くの圃場で±10cm以上の田面の不陸やヘアクラックが発見されたためだ。また、深さ20cmの耕盤まで達するクラックは、共同調査にて学習した農家自らが掘削調査を行い、明らかとなった。これらの区画は改めて災害復旧事業に申請し、作付け計画が大きく見直されたのである。このことから、各集落の代表者等に震災における農地被害調査の講習等を行う必要性が示唆された。

栄村のような中山間地域では、単なる復旧事業の実施だけでは、地域の活力低下が加速することが懸念される。そのため復旧だけでなく、今後の復興にむけた対策の実施が求められる。それには今後の農村計画が不可欠である。

長野県北部地震 |

この調査報告が地元の皆さんにとって、今回の地震災害の一端をご理解いただく手引きとなり、これからの災害の復旧・復興や安心・安全な生活を過ごすために、少しでもお役にたてれば幸いであります。また、村内での調査を進めるにあたって、栄村の島田茂樹村長をはじめ、役場の方々、村民の皆様にご理解とご協力いただきながら、調査が実施できましたことを深く感謝しています。今後、これらの研究が契機となり本学と栄村との連携が一層深まり、地域の発展にお力添え出来ればと思っています。

信大には、独創力を育む環境がある。

信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん

どくとるマンボウと信大生のDNA

どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え

CITI Japanプロジェクト

CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議