医師不足、長時間勤務等々、医療人を取り巻く環境は課題が多い。その中でどのように医療人を育成していくのか─。

第89回日本生理学会大会では、医療人を目指す若い人たちに、医学・医療の仕事の面白さ、やりがい、そして現状を切り拓くヒントになる視点を伝えようと市民公開講座を開催。信州大学、信州大学男女共同参画推進委員会は、将来の医療人育成のためにと、山梨大学と共に共催した。

平成24年4月1日、長野県松本文化会館には、若い人たちを中心に1,100人が集った。午前の部「医療人を目指す女性のために」を中心に報告する。

講演① 水田 祥代氏

医師国家試験合格者の女性の割合は30%を超えているが、医師数は20%に満たない。まして常勤で続けていくのは厳しい。

水田氏は、中でも数少ない女性外科医のパイオニアだ。「まさか女が…」と言われながらも、外科医として歩み続けた半生を紹介した。

水 田氏は、6歳の時に中耳炎で入院したことをきっかけに医師を志す。九州大学医学部を卒業し、小児科医を目指すが、インターンとしてアメリカ空軍立川病院に 勤務中、外科手術に感動して外科医となる。縁あってイギリスリバプール大学附属小児病院へ留学、2年間で1200例という手術を経験。これが水田氏の小児 外科医としての原点となった。

「女なんか」と理不尽な非難を受けながらも、職務に邁進し、1989年には小児外科学講座の教授に就任。お 祝いの席に集った女性医師らに、「私よりずっと優秀であっても時代や慣習で思うように活躍できなかった方々」がいることを思い、「必ず、教授職を全うしよ う」と誓ったという。

「うそをつかない、力の出し惜しみをしない」をモットーに、医師として、教員として力を注ぎ、2004年には九州大 学病院長に。就任直後、建設予定の新しい小児病棟の内装設計に着手。イギリスの明るくかわいらしい小児病棟にならい、絵本作家と協働してゾウやキリンなど 森の動物たちが描かれた明るく楽しい病棟にした。(2006年度グッドデザイン特別賞受賞)

その後、2008年10月には女性初の九州大 学理事・副学長に就任(2010年9月まで)。男女共同参画推進事業も担当し、女性研究者支援の採用枠を広げ、保育所をつくり、育児支援、就業支援など 次々と支援策を打ち出した。しかし、制度は整いつつあっても、実際にはなかなか進まない。まずは、男女共に意識改革が最重要であると感じた。

「望むことは、常にチャンスや評価がフェアであってほしい。女性には、医師であることに誇りを持つこと、体は一つ、1日は24時間ですから、その時々に応じたプライオリティーを考えてほしい」

教授時代に入局した17人の女性は、今も一人も離職者がいないという。

講演② 桃井 眞理子氏

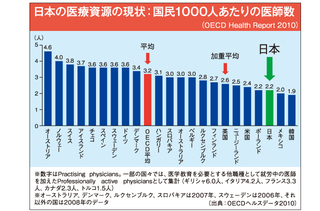

世界でトップレベルと言われる日本の医療。桃井氏は統計資料(OECD HealthReport2010)で、現状を示した。国民1000人あたりの日本の医師数は、2.2人で、平均の2.9人よりずっと低い(図1)。高額医療機器の保有台数は突出して世界一位。一人あたりの医療費は平均より少なく、受診件数は先進諸国の2~3倍。

つまり最高の検査が簡単に受けられ、費用も少なく、何度でも受診ができる患者にとっては良い医療環境になるのだが、これを支える医師の数は少ない、というのが日本の現状だ。医師の疲弊や地域医療の崩壊の話題も多い。厚労省や文科省もこれではいけないと、医学生を増やし、女性医師が継続できるよう支援策をつくるが、桃井氏は「今の支援体制は表面的。本当に女性医師がキャリアを積むことができるのか疑問」と言い、「必要なのは役割意識を変えていくこと」だと言った。

日本の医療は長時間労働、滅私奉公に支えられてきた。家庭生活など仕事以外の領域と仕事との間にある葛藤、それを押し殺す働き方の方が高く評価されてきた。しかしこの働き方は、医療安全・質の脅威ともなる。最近ようやく認識され、現状を変える動きがでてきたのは、「女性医師が声を上げた結果であろうと思います」。

Global Gender Gap Report*という世界の男女格差の統計によると、日本は134か国中2010年94位、2011年は98位。企業の方針決定に女性が参加していると生産性があがるというが、役職などの方針決定参加で日本は1.4%しかない。ノルウェーは40%、アメリカは28%。「変革の遅い日本社会は、おそらく多くの国に抜かれ去っていく10年間がくる」という。

桃井氏はキャリアの継続が難しい医師のパターンを挙げた。①職業に何を求めているのかが不確実(迷走型)自分の哲学を持つことが大切。②周囲の自分への評価が気になる(撤退型)③自己イメージが高すぎる(燃え尽き型)育児など少々のステップダウンも大切。④自分のプライオリティーが決められない(自滅型)他から要求されるイメージでなく、自分で決めること。

そして、社会貢献性が高い職業人、医師であるということが自分の中に据えられるかどうか。これが継続の礎となる。女性がキャリアを継続するために、「既成観念に振り回されず、自分で行動のプライオリティーをつくる、自らの主客になるということを忘れないでほしい」と語った。

講演③ 河合 佳子准教授

河合准教授は、自らの道のりについて話した。形成外科の臨床医であり、医学研究者、そして母であり、海外留学の経験を持っている。准教授が始めに語った高校生の頃の将来像は現在の姿とほぼ一致していた。

1991年に北海道大学医学部を卒業し、形成外科の臨床医として約10年間。その間、結婚し医師となって1年目で第一子を、4年後に第二子を出産。子どもを見てもらいながら、月に8回ほどの当直勤務をこなした。大学院にも進学し、癌の転移について研究。2001年、アメリカのテキサス大学MDアンダーソン癌センターには子連れで留学した。

「私が失敗したら…」と気負いのあった准教授だったが、アメリカには各国から子連れ留学生が来ていて、珍しいことではなかった。子どもを介在して様々なことを楽しみ、幅広い人々と接して、むしろ「子どもがいたからこそ、楽しい留学生活になった」。

留学先のボスは子どもが熱を出すと帰る。仕事と子育ては男性も女性も50/50の環境。小学校の参観等の行事は、夜7時から。両立ではなく、両方ともするのが当たり前、無理のない環境になっていた。

准教授は、留学時の研究では、形成外科の技術も生かして世界初の研究成果をあげ、信州大学では教科書改訂につながるような発見もしている。誰も知らなかったことを発見できる可能性があること、世界とつながる研究者としての楽しさを話した。一方、教員として学生たちを育てることにも力を注いでいる。

「やってみたら案外簡単ということもある。夢や情熱を持ち続けてほしい、そして社会で必要とされる人になってほしい」2人の娘を育てながらキャリアを積んできた准教授の願いであり、実感だった。

***

3氏の講演の後は、質問コーナーに。質問者の中には、家族の問題から25年を経て、看護師へ復職を果たしたという女性も現れた。また女子高校生からは、「同じ女性として、頑張りたい。女性の特色を生かした医療の仕事ができればいいと思う」などの感想が聞かれた。たとえ順調にはいかなくとも夢をあきらめない女性たちの姿、その潔さは、私たちに新しい明日の日本を予感させてくれた。

午後の部も魅力的な講演が続けられた。大橋教授は生理学、医学研究者の面白さを語り、鎌田氏は東日本大震災支援活動の話から、医師、医療職のやりがいや魅力について、幕内氏は、肝臓移植手術に見る工夫や考え方、研究者の醍醐味について語った。

信大には、独創力を育む環境がある。

信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん

どくとるマンボウと信大生のDNA

どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力

信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム

信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え

CITI Japanプロジェクト

CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議