100億光年かなたの天体の立体視を確認特別レポート

「重力レンズ効果」を利用した遠方天体の立体視の試み

(2010年の観測)

遠方銀河の一部は、その中心に銀河全体の100倍以上もの光度を放つ中心核(クェーサー)をもつものがあります。そしてクェーサーからは大量のガスが吹き出しています。このガス流(アウトフロー)は遠方まで届き、周囲の宇宙空間や銀河の進化に大きな影響を与えます。アウトフロー自体は輝きませんが、クェーサー中心部からやってくる光を部分的に吸収するため、「影絵」のような原理を使って検出することが可能です (注5)。しかしこの手法では、アウトフローを特定の方向からしか調べることができないため、その内部構造は長らく謎に包まれてきました。

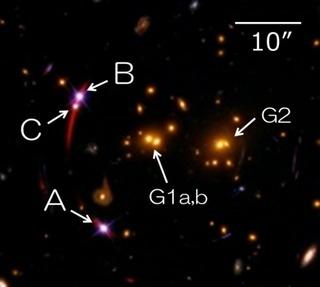

そこで研究グループは、すばる望遠鏡を使って、約100億光年かなたにあり、私たちが知りうる中で最大の「重力レンズ効果」(注6) を受けているクェーサーSDSS J1029+2623の観測に着手しました。このクェーサーの手前、約50億光年かなたにある銀河団 (注7) の影響で、クェーサーからの光は最大離角22.5秒角 (注8) をもつ3つのレンズ像A、 B、 Cとして地球に届けられます (図1)。各レンズ像が、アウトフローを別の方向から見た情報を持つ可能性があることにグループは注目したのです。

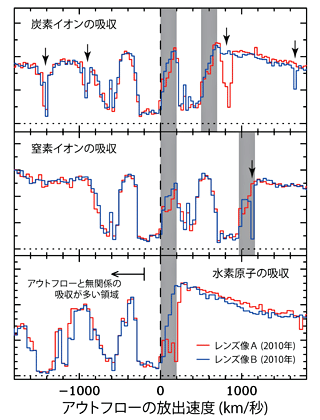

2010年2月にグループが行った観測の結果、レンズ像AおよびBにみられる影絵の形の一部が明らかに異なることが分かりました (図2左)。これはまさに、アウトフローを違う角度から観測した証拠になります。わずか22.5秒角の角度差にもかかわらず、違いが確認できたことは、アウトフローの内部は一様ではなく、うろこ雲のような小さな塊(あるいはガスの濃淡)が集まったものである可能性を示唆しています。

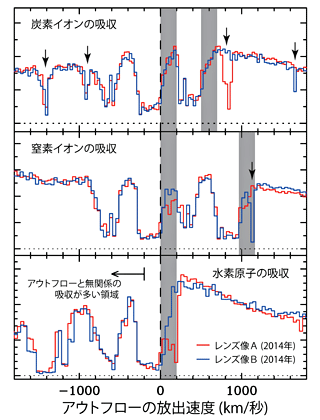

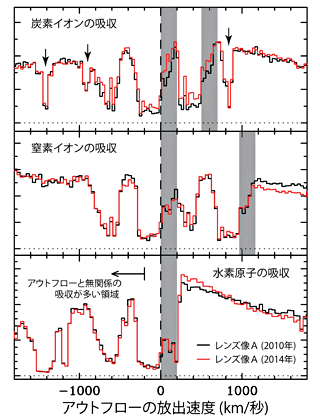

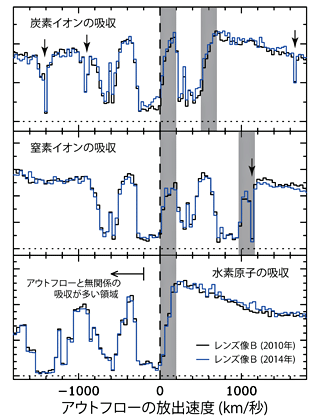

図2:レンズ像A (赤線) とレンズ像B (青線) に見られる、アウトフローに起源をもつ吸収構造の比較。それぞれ2010年2月(左)、2014年4月(右)に観測されたデータです。上から順に、炭素イオン、窒素イオン、水素原子がつくった吸収線を表しています。横軸はアウトフローが吹き出す速度であり、地球に向かっている場合をマイナスで表しています。塗りつぶされている場所で吸収線の形が大きく異なっているのが分かります。矢印はアウトフローとは無関係の吸収構造です。(クレジット:信州大学)

残された課題 -「角度」の違い? それとも「時間」の違い?

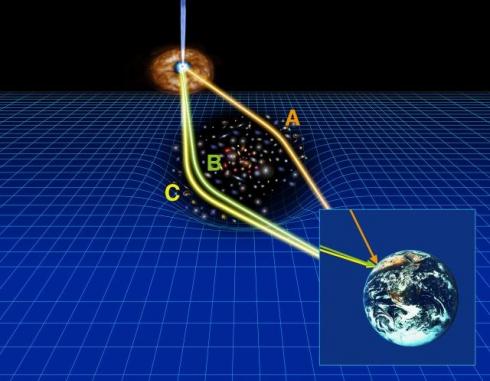

しかし、この観測結果は別の解釈も可能です。レンズ像AとBはたどる経路が異なるため、ある時間差をもって地球に到達します(図3)。この場合、たとえ2つのレンズ像がアウトフローの同じ場所を通過していたとしても、その内部の構造が時間とともに変化していれば今回のような結果が再現できてしまいます。つまり、影絵の違いは「角度の違い」ではなく、「時間の違い」である可能性もあるのです。

どちらの解釈が正しいのでしょうか? それを知るためには追観測が必要になります。レンズ像Aの光は、レンズ像Bの光より、およそ744日はやく地球に届くことが知られています (図3、 注9)。そこで、前回の観測から744日以上の間隔をあけて追観測をして、レンズ像AとBの影絵の形を再び比較してみるのです。いずれの影絵も大きく変化していれば「時間の違い」である可能性が濃厚です。一方、前回のものから大きく変化していなければ「角度の違い」であると結論付けることが出来ます。

追観測による検証(2014年(今回)の観測)

そこで研究グループは、2014年4月(前回の観測から1514日後に当たります)に、すばる望遠鏡による追観測を行いました。その結果、レンズ像A とBにみられる影絵の形はいずれもほとんど変化しておらず (図4)、両者にみられる違いは2014年の観測データにも残されていることが分かりました (図2右)。この結果は、上記の「時間の違い」という解釈を否定するものです。このように私たちは、アウトフローを複数の角度から観測していること、そしてアウトフローの内部は非常に複雑であること、を確認することが出来ました。

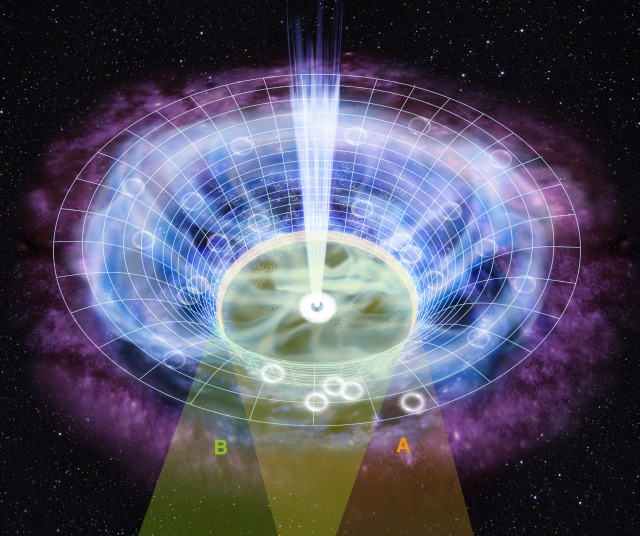

ところでレンズ像AとBの影絵の形は、一部を除けばよく似ていることに気づきます。また、違いがみられる部分については、レンズ像Aの吸収のほうが強くなっていることが分かります。これらの結果は、アウトフローを構成している小さな塊状のガスのうち、一部はレンズ像Aの視線上にしか乗っていないけれども、他の大多数は両方の視線にまたがるように分布していると考えることで説明できそうです (図5)。このようにアウトフロー内部の具体的な構造を確認できたのは本研究が初めてです。

また、ふたつのレンズ像の影絵は、全体の形状をほぼ維持しつつも、その吸収の深さがわずかに浅くなっていることも分かりました (図4)。時間変動が見られたことは、注目している影絵は、クェーサーのはるか手前にある銀河や銀河間物質ではなく、アウトフローに起源を持っている証拠になります。また、この変動の原因が「電子の再結合 (注10)」とよばれる現象である場合は、①アウトフローのガス密度は1立方センチメートルあたり約1万個以上 (注11)、②アウトフローガスの光源からの距離はおよそ2,000光年以下、というふたつの制限を加えることができます。

図4: 2010年2月 (黒線) および2014年4月 (赤線、 青線) に得られたデータをもとに、レンズ像A(左)とB(右)に見られるアウトフローに起源をもつ吸収構造の時間変化を調べた図 (詳細は図2の説明文を参照)。いずれも炭素イオンの吸収がごくわずかに浅くなっているのを除き、ほとんど変化していないのが分かります。(クレジット:信州大学)

図5:クェーサーSDSS J1029+2623から吹き出すアウトフローガスを構成するガス塊の想像図。格子はガスの流れを分かり易く示したものです。真上に吹き出しているジェットは、アウトフローとは別の現象です。矢印AとBは、今回観測した光の経路を表しています。レンズ像AとBの視線上に、またがるように分布しているガス塊が両者に共通の吸収構造をもたらすのに対し、視線A上にのっているガス塊はレンズ像Aでのみ吸収構造を作ります。なお、ガス塊のサイズ、形、密度については本研究では明らかになっていません。(クレジット:信州大学)

これからの展望

今回の観測結果から、直ちにアウトフロー内部のガス塊(あるいは濃淡)のサイズを計算することは困難です。しかし22.5秒角という、ごくわずかな角度差でも違いがみられたという事実は、ガス塊に対してその大きさが「光源からの距離の1万分の1程度以下 (注12) でなければならない」という制限を課すことになります。もし「電子の再結合」から予想される距離を採用すれば、ガス塊のサイズの上限は0.2光年程度となります。

近年、アウトフロー内部にあるガス塊のサイズは、高々、1千~1万分の一光年程度であるとする研究結果もあります (注13)。もしこれが事実であれば、もっと小さな離角をもつレンズクェーサーに対しても、本研究と同じような観測が出来るかもしれません。

そこで研究グループは、同様の観測を、(銀河団ではなく)単独の銀河によって引き起こされているレンズクェーサーに対しても行おうと考えています。このようなレンズクェーサーは、レンズ像間の離角が一ケタ程度小さいものの、現在までに100天体以上発見されています (注14)。これらの天体に対しても立体視が確認できれば、アウトフロー内部のガス塊のサイズの上限値を一桁下げることができます。さらに、その豊富なサンプル数を活かして、他の性質(例えば、クェーサーの明るさ、アウトフローの放出速度など)との関係を調べることも可能になります。これらの結果をもとに、いずれはアウトフローの全貌解明につなげたいと研究グループは考えています。

この研究成果は、米国の天文学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ』に掲載されました (Misawa et al. 2014,The Astrophysical Journal Letters,794,L20) 。また本研究は、日揮・実吉奨学会研究助成制度、科学研究費補助金・若手 B (26800093) によるサポートを受けています。