2015年2月4日、経済学部第1講義室で、学内で開催されるイベントとしては珍しい酒にまつわる発表会「第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト」が開催された。長野県酒造組合松本支部の後援を得て、経済学部の西山巨章教授が中心となり、学生の知見を地元酒造業の振興に生かそうと開催したもの。このコンテストには2年生以上の同学部生による7チームが参加し、どうしたら若者が日本酒を飲むようになるか、若い感覚で発想した斬新なアイデアを披露した。

信州大学 学術研究院教授(社会科学系)

西山 巨章(にしやま ひろあき)

立大学大学院経済学研究科博士前期課程修了

1979年大蔵省(現財務省)入省。2012年7月より信州大学経済学部教授。財政による地域貢献について研究中。

長野県は酒造メーカーの数が新潟県に次いで全国第2位。とくに水や気候に恵まれた松本盆地は昔からの酒蔵が多く、大切な地場産業になっている。しかし、最近は若者のアルコール離れ、日本酒離れなどが顕著で、長野県の清酒出荷量はピーク時の4分の1にまで減っている。そんな日本酒を取り巻く環境を背景に、学生の知見を生かして地場産業を活性化できないかと企画したのがこのスピーチコンテストだ。来賓には担税物質として日本酒を所轄する松本税務署の北沢署長が招かれた。

学生は地元酒造業の経営提言や販促企画の提言などを通じて企画能力、プレゼンテーション能力を向上させ、課題解決力を身につけられる。合わせて松本地域の地場産業に対する認識を深め、地域振興に貢献することもできる。開会に当たり德井丞次経済学部長は、「酒は古今東西どこへ行っても文化。フランスにワインの文化があるように日本には日本酒の文化がある。大学を卒業しても日本酒を語れないのは寂しい。この機会に若い人が日本酒を語れるようになれば、日本酒文化はより洗練される」と、文化としての日本酒への造詣を深めることに期待を示した。

演台に立った学生たちは、まず「若者はなぜ日本酒を飲まなくなったのか」、自らの体験や学内でのアンケートを通じて、その要因を分析した。結果は各チームともほぼ共通で、「イメージがおじさん向き」「女子は買いにくい」「ビールや発泡酒と比べて度数が高く飲みにくい」「おしゃれじゃない」「悪酔いする」「何を選んでいいかわからない」など。「おいしい日本酒は高く、学生は気軽に飲めない」という意見もあった。

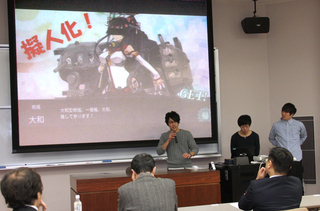

この日本酒イメージを変える学生たちの提案は、大きく3つに分かれる。一つは、「おじさん向き」とされるイメージを変えることだ。〈チーム岡田〉は、アニメとのコラボで町おこしに成功した事例を示しながら、松本の酒蔵を舞台にしたアニメ作品を制作して、若者を呼び込むことを提案した。また〈萌えたいんだから~〉は、数多い地酒をコミカルなキャラクターに擬人化し、同じ銘柄でも高級になるに連れてキャラクターデザインのグレードを上げるという提案。話題を喚起し、これまで縁がなかった人たちにも日本酒を手にとってもらい、とにかく一回は飲んでもらおうという作戦だ。

二つ目は、味、環境とも従来の飲み方を変え、飲みやすくすること。「日本酒女子会をしよう」というテーマで発表した〈チーム大江〉をはじめ、〈チーム西山〉〈しまむら〉は、日本酒スパークリングやカクテルの開発を提案した。居酒屋では、日本酒に合うチーズやカルパッチョをメニューに加え、おいしい日本酒を1杯目限定の低価格で提供する、日本酒カクテルバーを開くなど、お店と提携して日本酒に触れる機会を増やす提案も多かった。

〈チーム清滝〉はフルーツと合わせたり日本酒ケーキやチョコ日本酒フォンデュなどスイーツメニューを追加するという大胆な発想を披露。あわせて、ワインのように味の傾向がラベルでわかるように示すこと。日本酒選びのリスクを減らすために、ボトルを小さくして買いやすくすることなどを提案した。〈キヨミ〉は、地元産フルーツと合わせたサングリアやサッカーJ1松本山雅FCとのコラボで地域振興の相乗効果を狙う。

三つ目は情報発信と売り方にアイデアを生かした提案である。〈チーム大江〉は、松本城と城下町の雰囲気を生かして、カクテルやスパークリングなど新しい日本酒と料理を味わってもらうイベントを提案した。低価格で参加できるように、学内の音楽サークルがBGMを担当し、情報発信はSNSを活用する。

売り方では〈しまむら〉のクラウドファンディングを活用するアイデアが斬新だった。不特定多数の人から資金を調達し、金額に応じておちょこなど工夫をこらしたリターンを贈る。その取り組みをサイト上に公開することで世界中に発信していけるというもの。また、大学生協が行う保護者向けカタログ販売を利用し、学生の出身地へ松本の地酒の普及を図ることも提案した。

このほか、各チームがタグラベルをつける提案やネットの活用、味の傾向がわかるネーミング、ボトルや缶のデザインなど、酒店以外でも気軽に買えるようにするためのユニークな提案を行った。

そんな中で新鮮だったのは〈キヨミ〉の「コンセプトカフェによる日本酒と地域の振興」である。日本酒の強みと弱みを分析したうえで、メイドカフェや猫カフェ、文房具カフェなどのブームに乗じた「日本酒カフェ」を提案した。日本酒カフェでは、今までにない商品を開発し、いろいろな味を楽しめるサンプルテイスティングやコーヒーと日本酒などさまざまなカクテルが楽しめる。価格は幅広く設定し、グラスによる差別化を図るなどのアイデアを盛り込んでいる。場所は、短期的には県のアンテナショップ「銀座NAGANO」などを利用し、長期的には観光客も行きやすい縄手通りに開店すると具体的だ。ここでは「日本酒講座」も開設し、深く日本酒を知る機会も提供していく。はじめて日本酒を飲む人も、また、酒文化を語る“通”も育てていくことができる。

プレゼンテーションを終えると、学生は長野県酒造組合松本支部に提供いただいた30本の日本酒利き酒にチャレンジ。利き酒はまず色を見て、香りを楽しみ、少量を口に含む。「やわらぎ水」を飲めば悪酔いしないとアドバイスされ、大吟醸、純米吟醸などの味を確かめていた。中には学生がなかなか口にできない高価な銘柄もあり、「え、これはほんとに日本酒。こんなにおいしいの」と驚きの声も上がっていていた。

この間に行われた審査で、最優秀賞は〈キヨミ〉が獲得し、審査委員長を務めた長野県酒造組合松本支部の山﨑琢之進理事長から大吟醸を贈られた。優秀賞は「日本酒女子会をしよう」の〈チーム大江〉、アイデア賞は「萌えが日本酒を救う」の〈萌えたいんだから~〉が獲得した。

山﨑理事長は、講評で「アニメの活用やカフェのアイデアなど、私たちではとても思いつかないものがあった。日本酒は生で飲む酒だが、スパークリングやカクテルはファーストアタックとしていいきっかけになる。すぐに採用したいアイデアもあり、ぜひ参考にしたい」と語り、組合ですすめる「SAKE王国信州」のプロジェクトを紹介した。

西山教授は、「来年以降の予定は決まっていないが、ぜひ第2回を開催したい」と意欲的で、コンテストの内容に手応えを感じているようだった。

平成26年度環境教育海外研修報告

平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう

多様化する金融犯罪とどう向き合うか

多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける

信州大学環境教育海外研修(6)

信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―