平成25年11月に発表された文部科学省「国立大学改革プラン」の"大学の機能強化"の項目のひとつに「グローバル化」があります。積極的な留学生支援を行う将来構想では2020年までに日本人の海外留学生を6万人(2012年)から12万人に、外国人留学生の受け入れ数を14万人(2012年)から30万人に倍増させるとしており、信州大学もグローバル人材育成計画、リーディング大学院の採択などを契機として、積極的に(グローバル)人材育成に取り組んでいるところです。

留学や海外生活経験のある学生、院生、社会人13名が海外に出て感じ、考えたことを話し合う「信大留学経験者を囲む会」が11月2日(土)に松本キャンパスで開催されました。留学を経験した学生3名が企画から運営を行い、合計13名が登壇しました。学生を始め社会人ら約40名が参加。参加者からも積極的に意見が飛び出し、会場は大いに盛り上がりました。

座談会は、

①「外に出て気付いた日本のこと、海外のこと」

②「日本と海外の恋愛事情」

③「グローバル化について~グローバルからグローカルへ」

以上3つのテーマをもとに話し合われました。事前にそれぞれのテーマについて留学経験者にアンケートを行い、その内容を中心に議論が進められました。

留学を経て、学生たちが社会に出て行く中で、世界とどのように関わっていくのか、グローバルとは何か、など日本人と外国人が一緒になって熱い議論が交わされました。

登壇者

![中国出身。2011年に信州大学へ留学。卒業後、東京工業大学大学院に進学。 院生<br /><b>李 佩瑩[ り ぺえい]さん( 工学部卒)</b>](/special/assets_c/2014/02/toudan07.jpg)

![中国出身。信州大学に留学し2002年に卒業。<br />1度社会人を経て、現在は、信州大学大学院経済・社会政策科学研究科に在籍。 院生<br /><b>車 憲[しゃ けん]さん( 経済学部)</b>](/special/assets_c/2014/02/toudan13.jpg)

|

大塚さん(日本) |

|

村上さん(日本) |

|

シャークさん(オランダ) |

|

大塚さん(日本) |

|

マドゥスタンさん(ネパール) |

|

中島さん(日本) |

|

大塚さん(日本) |

|

ジェイクさん(アメリカ) |

|

美濃川さん(日本) |

|

大塚さん(日本) |

|

宮澤さん(日本) |

|

大塚さん(日本) |

|

クリスさん(アメリカ) |

|

ジェイクさん(アメリカ) |

|

マドゥスタン(ネパール) |

|

村上さん(日本) |

|

ジェイク(アメリカ) |

|

西村さん(日本) |

|

宮澤さん(日本) |

|

大塚さん(日本) |

|

李さん(中国) |

|

大塚さん(日本) |

|

シャークさん(オランダ) |

|

大塚さん(日本) |

|

大塚さん(日本) |

|

村上さん(日本) |

|

中島さん(日本) |

|

村上さん(日本) |

|

美濃川さん(日本) |

|

シャークさん(オランダ) |

|

大塚さん(日本) |

参加在学生(安部志帆子さん)(日本) |

|

|

関さん(日本) |

|

中島さん(日本) |

|

大塚さん(日本) |

|

村上さん(日本) |

参加者(岩本講師) |

|

|

大塚さん(日本) |

|

中島さん(日本) |

グローバル人材とは、いかなる場所でも相手と対等にネゴシエーション出来る人材だと考えています。相手を受け入れるだけでも否定するだけでもありません。交渉していくことが重要です。そのためには、様々な“力”が必要になります。語学力や、自分の意見・意思を発信する力、そして、国外の生活に耐えるタフさやグループ生活を送る力が必須なのです。

こうした“力”を身につけていくためには、海外に出て、様々な気づきや経験を積む事が重要です。

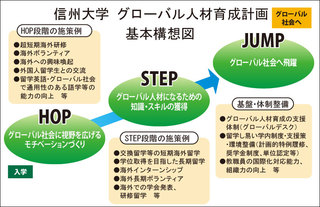

信州大学では、グローバル社会で活躍できる人材育成に注力しています。

グローバル人材の育成には「HOP 」、「STEP 」、「JUMP」という3つのステージがあります。まず「HOP」段階では、学生が海外への興味を持ち視野を広げるモチベーション作りをしています。

次の段階「STEP」では、海外に興味を持った学生達が、大学の制度を利用し、交換留学や海外インターンシップを行います。海外生活の中で刺激を受け、自立心や競争心を持って次のステップへと繋げて欲しい。

最終段階の「JUMP」はグローバル社会への飛躍を意味しています。海外の大学院へ形での進学や海外企業への就職といった即海外へ挑戦するのもいいでしょう。しかし、国内の企業でもグローバル人材として活躍する場はたくさんあります。

単に外国語が出来る、ということだけでなく、海外で得たものを活かし、誰とでもネゴシエーションできる人材になって欲しいと考えています。大学生活は、サークルや友人・バイトなど色々な関係が出来てきます。しかし、学生生活というのは、限られた時間しかありません。その中で、自分は海外に出て成長して帰ってくる、という強い意志を持ってもらいたいのです。そのためには「何かを捨てる」覚悟も必要です。

今回の座談会では、海外生活を経験した様々な立場の人たちが議論してくれました。本当に多様な物の見方、考え方があると改めて実感しました。今後もこうした会を通じて、学生に刺激を与え、海外へ行くという決断をしてもらうお手伝いが出来ればと思います。

|

信州大学国際交流センター 副センター長 専門分野:日本語教育 1988年新潟大学人文学部卒業。1995~98年韓国・全北大学校客員講師を経て、1999年より信州大学講師を務める。 2007年より現職。 |

平成26年度環境教育海外研修報告

平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう

多様化する金融犯罪とどう向き合うか

多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける

信州大学環境教育海外研修(6)

信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―