平成25年度環境教育海外研修の報告会が6月16日に信州大学松本キャンパスで開催されました。

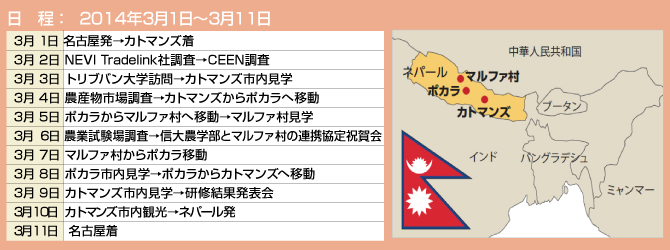

環境教育海外研修は、国外の環境活動を学ぶことを通じて、環境保全に関する取組みについて多様な視点で捉え、考え、実践することができる学生を育成することを目的に行なわれています。6回目を迎えた今回は、3月1日~3月11日にネパールを訪れました。松島憲一学術研究院准教授(農学系)の引率のもと、4人の学生が、首都カトマンズ、第二の都市ポカラから山岳の村マルファまでを視察。報告会では、松島准教授が全体の総括提起をし、学生4人がそれぞれの視

点からレポートしました。

◎参加学生( ※表記学年は現在)

藤原 亜沙美(人文学部人文学科3年)

澤田 純平(工学部機械システム工学科3年)

坂本 奈々(工学部土木工学科3年)

牧内 和隆(理学部物質循環学科3年)

◎引率教員

松島 憲一 信州大学学術研究院准教授(農学系)

世界の多くの人は開発途上国に住んでいます。途上国の文化やそこに暮らす人々に触れる事で、多様な視点が養われると考え、本研修先にネパールを選びました。

私たちは、環境問題や途上国が抱えている問題を解決するためには、技術開発が問題解決への近道だと考えがちです。しかし、技術や理論というのは、地域の文化や社会がそれを受け入れなければなんの意味も持ちません。技術を導入したときに人の心や社会がどのように動いていくのかを考えなくてはならないのです。途上国に行き、そこに暮らす人々と触れ合うと、技術や理論先導では、物事は進まない、ということがよく分かります。

グローバルな視点でものを見る、というのは、ローカルな地点に必要な技術を考え、問題を解決していく力です。理工系の側面だけでなく、社会的、文化的な側面も考えていくことが重要と考えています。

今回の研修を通して、学生たちは、多くのことに触れあって考え、実践してくれました。この経験を生かして、大学生活、社会人と進んで行ってくれる事を確信しています。

|

国や地域によって環境に対する意識や行動は違います。これは、居住する環境や習慣の違いから生じるのではないか、と考え、私はネパールにおいて、都市部と山間部では、環境に対してどのような違いがあるか調べる事を目的にアンケート調査を行ないました。

視察先のホテルやレストラン、農場などで、市民・学生・農家を対象に、カトマンズで67名、ポカラ15名、マルファ8名の合計90名に調査を行ないました。

ネパールにおいて大気汚染が起きていると思うか、という問いに対して全体では、70%の人が起きていると回答しましたが、地域ごとに見てみると、カトマンズでは87%、ポカラとマルファでは約60%という結果でした。

水質汚染に関しても、カトマンズで81%の人が起きていると回答し、ポカラでは、60%、マルファでは、38%です。

このように、ネパールでも、都市部と山間部の間で環境意識に差が出てきています。特に、マルファは、ヒマラヤ山麓の村で、水質汚染があまり進んでおらず、その傾向が顕著に出たと思います。

先述したような環境問題に関する基礎的な質問に加えて、日本との意識の差を考えるために、日本で行なわれている意識調査の項目をネパールでも実施しました。

全体としては、日本の方が環境への意識が高い傾向が見られましたが、エネルギーを節約するという項目では、ネパールの人々の意識も高く、環境問題への関心は世界共通になっていることを実感させられました。

また、調査のプロセスで国の状況の違いにより、こちらの質問での意図が、違うものとして受け取られてしまうことにも気が付きました。

例えば、「水の無駄遣いをしない」、という質問では、「日本では十分に水が使える状況の中で、環境を守るために節水をしているか」という意味合いになります。しかし、ネパールでは、使える水が限られており、環境保護の節水というよりも、生活していくために節水は当たり前のことで、いわば「普通以上に水に恵まれていますか」ということを問いているような意味になってしまいます。

国や地域によって、前提となる環境が異なり、解決すべき課題も全く別のところにあるということを本調査から学びました。こうした経験を元に、環境問題と向き合っていきたいと思います。

|

カトマンズでは、大気汚染が大きな問題になっています。視界が悪く、臭いも強烈でした。こうした大気汚染の原因の一つは、ディーゼル車による排気ガスです。カトマンズの大気汚染を改善していくためには、この問題の解決が急務です。

私が注目したのは、サファ(きれいな)テンプー(タクシー)という三輪乗合タクシーです。このサファテンプーの電動化の取組みを通して、環境問題を考えたいと思います。

テンプーは、1990年代まで、カトマンズの大気汚染の一番の原因と言われてきました。しかし、今では、全車両が、ディーゼルエンジンから電動モーターに切り替えられており、クリーンな乗り物に変化しています。

研修では、電動モーター式サファテンプーを運用しているNEVI社を訪れました。ディーゼルから電動に作り替えたきっかけを社長に伺うと「大気汚染から市民の健康を守りたかった」との回答でした。

このサファテンプーのように、他の車両も、エンジンや動力源の改善を講じていく事が必要であり、それは可能だと感じました。

サファテンプーは、最高速度が時速40km、8時間の充電で70kmの走行が可能で、社会経済活動の活性化に大きく寄与しています。また、作りが非常にシンプルで、運転や修理が容易であることから、様々な面で現地の人々の雇用に繋がっています。

「環境問題は、生活水準の低さによっても生まれる。サファテンプーの製造や活用で、安定した雇用が生まれ、インフラ整備や子どもの教育の向上に繋がっていけば、環境問題の根本にある生活水準の改善が進むはず」と社長は力強く話しました。

同社では、実際に下層カーストの方や女性を積極的に採用しており、雇用している人の家族まで含めれば、5,000人の生活を支えているとのことです。

これまでは、環境問題の解決と聞くと、環境負荷低減技術のような技術的なもの・工学的なものを思い浮かべていました。しかし、今回の研修を通じて環境問題は、社会や文化と非常に密接に繋がっており、複合的な視点での解決策が必要だということが明確になりました。

|

水はあらゆる生物の生命維持の根幹を担う大切な資源です。しかし、ネパールでは、水道水は飲めず、不衛生な水によって、亡くなる人も後を絶ちません。そこで私は、ネパールの水問題を考えました。

カトマンズでは、水質汚染が著しく進んでいました。河川の周りには、大量のゴミが投棄されており、水は黒く濁り、異臭やガスが発生していました。川の水を利用するということ自体が難しい状況です。

こうした水質汚染の主な原因は、カトマンズの人口が急増する中で下水処理機能やゴミ処理が間に合っておらず、機能不全に陥ってしまっていること、また、社会的制度が不十分なことなどがあげられます。

生活排水がそのまま垂れ流されている状況は、水質汚染のみならず、病原菌を媒介するネズミや蚊の増加にも繋がっており、衛生面からも水問題の解決は急務となっています。

ネパールは水資源が乏しい訳ではありません。電力発電の90%以上は、ヒマラヤ山脈から流れる豊富な水資源と標高差を活用した水力発電です。発電に使える程の豊富な水資源があるにも関わらず、飲み水や調理、栽培に使える水が不足しているという矛盾が生じています。

また、水力発電が利用されているといっても、慢性的な電力不足であり、長い日は1日の半分以上が停電ということも珍しくありません。下水の処理施設なども、電力がなければ稼働できないという悪循環に陥っています。

水質汚染の改善という問題ひとつをとってみても浄水技術の導入だけでなく、安定した電力供給などのインフラ整備を進めていかなくてはいけません。また、ゴミの投棄に関する制度作りや教育も同時に進めていかなくては、水質汚染を根本から解決することは難しいと感じました。

水問題は、人間の命に直結することです。汚染するのは容易ですが、それを改善していくのは、非常に困難です。世界の水問題について、これからも考えていきたいと思います。

|

ネパールでは、森林伐採による土壌浸食や都市部における水質・大気汚染といった様々な環境問題に直面しています。

こうした問題を解決していくためには、世界各国が協力し合い、物資や技術の支援をしていくことが必要不可欠です。

しかし、援助の種類や方法を考えていかなくてはなりません。ネパールにも様々な支援がされていますが、問題が生じています。

実際、「援助金の一部がネパール政府によって着服されているのではないか」との懸念の声もカトマンズの若者から聞こえてきました。

現物支援でも、物資と地域のニーズがマッチしないという現象が起きています。例えば、視察に訪れたマルファ村では次のような事例が紹介されていました。

山間部にある同村に某国から大型の中古農業機械が贈られました。しかし、マルファ村の農地は一つ一つが小さく、段々畑になっています。そのため、大型の農業機械は使えませんでした。結局今でも、倉庫に眠っている状況とのことでした。

国際協力を行なうには、被支援国がどのような問題を抱えているかを正確に読み解く必要があります。ないものではなく、あるものを見直し、それを後押しする支援が必要なのではないでしょうか。

マルファ村には、広い農地はありません。しかし、豊富な水資源や強い太陽放射があります。この特徴を生かして、ミネラルウォーターの製造技術や太陽光を活用したソーラーパネルの設置といった支援であれば、有効に使ってもらえると感じました。

国という大きな単位で考えるよりも、より小さな共同体に対しての支援というのも考えていくことが重要です。

また、実際にネパールを訪れて、途上国では、環境問題に配慮した暮らしを送るというのは、次のステップなのではないかと感じました。

それぞれの国が抱えている環境問題を解決していくためには、経済発展と教育制度の整備を進めていくという方向からも強く支援をしていかなければならないと思いました。

平成26年度環境教育海外研修報告

平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう

多様化する金融犯罪とどう向き合うか

多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける

信州大学環境教育海外研修(6)

信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―