信州大学の特色ある教育のひとつ、環境マインドをもつ人材の養成。

今年も信大生が先進的な海外の環境都市を視察、現地学生とのディスカッションや環境関連施設見学で多くを学んだ。

アメリカは、広大な国土に大自然、世界で最も早く自然教育を確立させ、58もの国立公園を抱える。

1960年代には経済発展と共に自然破壊、環境汚染が進んだことから、環境教育を発達させてきた、環境教育の先進国ともいえる。今回の研修の訪問地、ノースカロライナ州の州都ローリー市は、情報技術・高度医療・生命工学などの教育・研究共に先進的な地域だ。

学生たち4人は、ここでどんな出会いと発見をしてきたのか。

参加者:◎引率者:教育学部准教授 福田典子

黒澤春香(教育学部3年)、征矢野有希(人文学部3年)、内山千鶴(工学部2年)、古川博一(農学部3年)

※学年は2010年3月現在。

※文中の( )内は報告者

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第63号より

1.コンペティション

アメリカの大学では、リサイクル活動促進のために、さまざまなコンペティションが行われていた

a)全米の大学が参加する「リサイクルマニア」

NCSU(ノースカロライナ州立大学)で見かけたゴミ箱のポスターは「リサイクルマニア(RECYCLE MANIA)」。「リサイクルマニア」とは全米の600以上の大学が参加するゴミのリサイクル率などを競技する大会だ。大学内で出たゴミ総量のうち何パーセントがリサイクルされたかなど、5つの部門にわかれて競い合う。2001年オハイオ州とマイアミ州の大学から始まり2004年には11の大学が参加するなど規模を拡大。今では大手企業など4社のスポンサーがついている。運営:College and University Recycling Council (征矢野)

b)デューク大学の「エコ・オリンピックEco-Olympics」

学生の団体Environmental Allianceが事務局(信大のISO環境学生委員会と似ている!)となり、寮対抗(オフィスも参加)でゴミの排出量やエネルギー消費量などを競う。環境関連のイベント参加などもポイントになり、個人の表彰者、優勝した寮には賞品が出るという特典もある。新入生は全寮制のため、集団の中で自然と環境保全活動への意識や行動が高められる教育効果も高い活動だ。(内山)

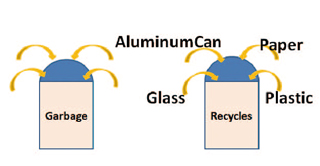

2.ローリー市のゴミ分別

ゴミは2分別でリサイクル率UP!エネルギー、CO2排出も削減

ローリー市のゴミは2分別。以前は日本のようなシステムで資源物を細かく分別回収していたが、現在はゴミと資源物の2種類のみ。資源物としてそれぞれに回 収していたものが一度に回収でき、車の台数が大幅に削減、結果的にガソリンの消費量が減り、CO2排出の削減につながったという。資源物は工場で機械によ り分別、各家庭で分別するよりもリサイクルの純度もあがっている。

画期的なアイディアだが、市民のリサイクル感覚は希薄にならないか(?)。(黒澤)

3.大人への環境教育

環境教育はすべての世代へ、大人のためのワークショップ、ウェブの情報も充実

ローリー市のOffice of Environmental Education(環境教育のオフィス)では、全米各地にネットワークを張り巡らし、ウェブサイト上で様々な環境情報を提供している。大人向けの森や川 辺などのフィールドワークを紹介し、掲示板やツイッターで情報交換も盛んだ。環境のことを学びたいなら、まずここへアクセス。環境教育はすべての世代へ。 学校教育を終えた大人への環境教育は重要なのだ。(征矢野)

4.連携あっての持続可能な発展

大学と企業と行政、学校と家庭と地域、そして人と人…発展には「つながり」が不可欠

今回の研修であらゆる場面で「つながり」を見た。NCSUはリサーチ・トライアングル・パーク(RTP:NCSU,NC,DUKEの3つの大学に由来する 研究公園)の一角にあり、地域を代表する3つの大学と行政、大学と企業など数多くの連携事業がある。また、学校・家庭・地域も連携し、人と人とのつながり を大切にしている姿に出会った。

「つながり」がなければ孤立し、そこからは何も生まれてこない。(何かを変える)行動を起こすためには「つながり」を持つ事が必要なのだ。(黒澤)

世界のリーダーであり環境意識の高い米国の中でも、ノースカロライナ(NC)州は科学技術の教育・研究のいずれにおいても、世界トップレベルのエリ アです。学生の皆さんにNC州の事例を学んでいただき、環境保全活動に国境はなく、その推進には、絶えず新しい取り組みに挑戦し変化することを恐れず、価 値観の違う人との調整や価値の共有への努力が必須であることを実感していただきたいと考えました。

そこで本研修では、NC州中央部にある NCSU、Duke、NCなどの三大学、NC州立環境教育施設、Raleigh市行政部局および教育施設を主な訪問先に選定し、施設見学や担当者との意見 交換などを行い、持続可能な社会の実現への取り組みに関する研修を行いました。(教育学部准教授:福田典子)

< 参加メンバーからの一言 >

●いかに人を納得させられるか、が勝負!

ローリー市の2分別の流れ(資源物一括回収、工場にてリサイクル純度の高い分別)は、市民にとって分かりやすく、リサイクル業者にとってもメリット がある。スーパーに置かれたペットボトルなどの回収ボックスは、カラフルで目立ち、スーパー側の意識を感じさせた。環境保全活動が、効率よく、経済面でも 納得できるシステムがあれば、市民も企業も受け入れて、積極的に参加しようとする。私たちの活動も、「納得して参加できるしくみづくり」を心がけ、自分達 だけでなく多くの人が一緒にやってもらえるような工夫、努力をしていきたい。(征矢野有希)

●水への意識の違い、「つながり」の重要さに気づく

現地で環境の研修に来たというと、「浄水場」を見たらいいと何人かに言われた。水道水がきれいで当たり前の日本にいると気づかない、水に対する感覚 の違いに驚いた。私たちはなんと水に恵まれていることか。水への意識が低かったことにあらためて気づかされた。教師になったなら、子ども達にも伝えていき たい。研修を通して強く感じたのは「つながり」だ。様々な人、分野がつながれば多角的な視点から、環境問題の解決方法も発見されるだろう。孤立は発展を阻 み、すばらしい技術も「つながり」があってこそ実用化されることに気づかされた。(黒澤春香)

●信大でもできること。広報やコンペティション

RTPの中にあって、大学と市役所や企業との共同研究が多いこと、大学間も学生活動で同じ環境配慮活動を通してつながるなど、いたるところで協力関 係が見られた。信大でももっと環境関連の連携がとれるしくみがあればと思う。デューク大学のエコ・オリンピックや各大学の環境配慮活動のポスターの見せ方 などは実践可能。今回の研修で一緒に行った他キャンパスの学生委員会のメンバーとしっかり話し合い、互いの理解が深められたのは有意義だった。今後も連携 し、そこからまた工学部らしい活動も見つけたいと思う。(内山千鶴)

●自分なりの哲学を持って行動していきたい

「embrace the change(変化を受け入れること)」、NCSUの環境学のコース新設に尽力されたウイリアム先生が言ったことばだ。革新は人間の本質であるから、それ を止めると人間はダメになってしまう。変わることを恐れるな、環境負荷を少なくする技術を開発せよ、そのために経済政策の枠組みが大切であると。先生の話 を聞きながら現在の自分にはさまざまなことを判断する、核となる考え方(哲学)がないことに気づかされた。正しい知識に裏づけされた自分なりの哲学、これ は環境活動の推進やその他の事象においても大変重要なことであろう。(古川博一)

今回の研修でキーワードになったのは「サステイナビリティ:持続可能性」。

ローリー市の環境事業を取りまとめるサステイナビリティ・オフィスにて、サステイナビリティは、環境・経済・社会(地域共同体)の3つの要素から成り立っていると説明を受けた。3つの要素は複雑に絡み合い、どれも無視はできない。

元来「持続可能性」とは、「自然の利用が自然の耐えうる範囲内にあること」という意味合いが強いが、今回の研修では「自然と調和しつつ人々の基本的なニーズを満たし、潜在能力を高めること」が強調されていた。この考え方はとても重要だと思った。(古川)

平成26年度環境教育海外研修報告

平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう

多様化する金融犯罪とどう向き合うか

多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける

信州大学環境教育海外研修(6)

信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―