「環境活動を進める上で、自分で考え、実践できる人材を育成する」ことを目的に、本学では環境教育海外研修を行なっている。

学習するだけでなく、実際に足を運び、自分の目で見て、耳で聞いて、心で感じることは、重要だ。多様な視点を持つとことにも繋がる。

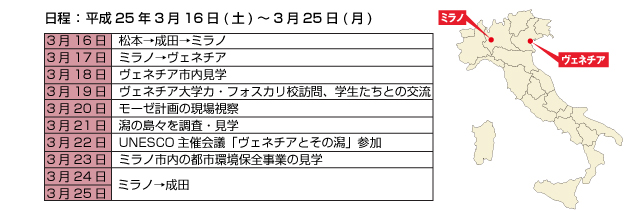

第5回目となる今回は、平成25年3月16日~25日、4人の学生がイタリアを訪れた。ヴェネチア市内の見学やヴェネチア大学との交流、ユネスコ主催の会議への参加、市民へのアンケート調査など有意義な時間を過ごした。同研修で4人が学んだことを他の学生らに広く還元するため、報告会が5月10日に開催された。

4人はヴェネチアが抱えている問題を科学的、歴史的、経済的、生物学的とそれぞれの専攻や視点から考察し、発表を行なった。

「ヴェネチアの歴史は環境問題と深く関わっている」。今回の引率教員を務めた人文学部の柴野均教授は話す。

柴野教授の専門がイタリア史であることから研修先はイタリアに決まった。世界遺産に認定されているヴェネチアが主要な研修ポイントだった。12年ぶりに訪れたという柴野教授は、観光のOFFシーズンにも関わらず、観光客が非常に多く、シーズンにはキャパシティを超えるのではないかと懸念する。観光客の増加は、遺産を維持することを難しくさせる。そのことを強く感じる研修だったと語った。

ヴェネチアは、潟湖(Laguna)に囲まれた島で、島内にはいくつもの運河が通る水の都です。近年、水の都であるが故の特殊な水問題に悩まされています。

アクア・アルタと呼ばれる高潮です。この高潮が発生すると街に水が入り込み、街は水浸しになってしまうのです。ひどい時には、浸水が1mを超えることもあります。大潮、低気圧、そしてアドリア海からの季節風という3つの要因が重なると、ヴェネチア湾に高潮が発生します。

私たちが訪れている時にもアクア・アルタが起こりました。その際、周りの人々が臨時の高床を手際良く組み、通路を確保している姿が印象的でした。

アクア・アルタの発生回数は年々増加しています。増加の主な原因としては、地球温暖化による海面上昇や地下水の汲み上げによる地盤沈下が挙げられます。

対策のために湾の入口3カ所にゲートを作り、高潮による海水の流入を防ぐ「モーゼ計画」が進められており、2016年には完成する予定です。しかし、潟への影響を懸念し、反対している地域住民も少なくありません。

同計画に対して、パドヴァ大学のカンモラティ教授は、新たな高潮対策を提案しています。ヴェネチアの街に直径10kmの円を描く1 2 本の井戸を掘り、1 0 年間で1500億?の海水を地下注入するという計画です。海水を注入した地層が膨張して地盤沈下を食い止めるのです。

モーゼ計画は、確かに高潮による海水の浸入を防ぐことは出来るかもしれません。

しかし、モーゼ計画は、近年増加している高潮の一時的な対処法にはなるかもしれませんが、地球規模で考えたとき、それは根本的な解決とはなりません。このことに対しても考え、解決していくことが重要ではないでしょうか。

私たちも水や環境の重要性を考え、環境へのちょっとした心がけを続けていくことが大事だと感じました。

ヴェネチアには、いくつもの運河が縦横に走っており、潟と寄り添いながら都市環境を形成してきた歴史があります。交通は基本的に徒歩と船のみという他に例をみない歴史と文化を持つ都市なのです。

歴史的な都市環境を維持し続けているヴェネチアをイタリアでは、「ウニカ・チッタ(唯一ここにしかない都市の意)」と呼び、誇りに思っているのです。

しかし、近年アクア・アルタの増加によって、都市環境の維持が困難になっています。浸水によるモニュメントの腐食や文化財の消失。住民の暮らしにも影を落としています。住宅や店舗への浸水による物的被害、精神的被害も相当大きなものだと言います。

対策が講じられていますが、環境への影響が懸念されており、根本的な解決の道筋は、なかなか見えて来ません。複合的な環境対策を行ない、文化財の保護と環境の保護を両立していく必要があるのではないでしょうか。

歴史的都市環境を維持していくためには、社会全体で環境問題に取り組んでいく必要があります。

イタリアはエネルギー資源が乏しいため、化石燃料の大半は輸入に依存しています。一方、原子力発電は、チェルノブイリ原発事故を受け、全て停止しています。また福島第一原発事故後、国民投票により、「脱原発」を決定しました。

こうした中、太陽光発電や地熱発電といった再生可能エネルギーの推進に力を入れています。他にも、レジ袋の全面禁止施策などを取り入れ、環境対策を進めています。取り組みは確実に実を結んで来ており、個人の意識の変革にも繋がっていると感じました。

以上のように施策による全体での取り組みと個人の意識変革が環境維持にとって重要です。この2つが合わさることで、持続可能な社会の創造、ひいては歴史的都市環境の維持に繋がっていくのではないでしょうか。

イタリアの経済動向は、消費者物価が上昇傾向にありますが、実質GDP成長率は停滞しています。こうした状況が長く続くと市民の生活は不安定なものになってしまいます。

経済状況が芳しくないイタリアですが、現地の人たちが経済発展と環境保全についてどのように考えているかを知ろうと思い、4人でヴェネチア市民27名にアンケートを行ないました。

多くの人が環境保全を重視するという結果になりました。その理由は、「基盤無き経済成長は何も産み出さない」、「環境保護は経済発展と持続可能な社会を作る」といったものでした。経済発展を支持する人もいましたが、イタリア人の環境に対する意識の高さに驚かされました。

イタリアは、世界遺産数が世界で一番多く、47件あります。この他にも多数の重要文化財を保持しており、歴史遺産に恵まれた国だと言えます。

一方で、文化財の経年劣化に伴う修復作業に莫大な費用が掛かっており、自治体や国への負担が大きくなっています。島と潟全体が世界遺産に登録されているヴェネチアでも同様の問題が起こっています。

これに対してヴェネチアでは、発想を逆転させ、経済と文化保護を両立させようとしています。莫大な費用が掛かるモーゼ計画の工事現場の観光地化です。観光客の増加を図り、地元の経済を循環させるのが狙いです。

このように経済活動と環境・文化保護を上手く掛け合わせていくことは可能ではないでしょうか。

経済と環境、どちらか一方だけを尊重していては、物事が進みません。経済と環境が互いに歩み寄り、一致点を探していくことが、問題解決に繋がっていくのだと感じました。

環境保護と一括りに言っても、自然環境や生活環境、人間の内的、外的環境など様々な環境があります。これらの環境を守っていくためには何をしていく必要があるでしょうか。

研修で感じたことは、歩きタバコとゴミのポイ捨ての多さでした。

先に述べられたアンケートでは、ゴミ問題についての調査をも含まれていました。「環境を顧みずゴミを捨てる観光客が多い」という声が多く、ポイ捨てをしている人の多くは、観光客によるものだということが分かりました。

私たちは、その土地にお邪魔している一観光客であるという自覚をもち、環境に配慮する必要があると強く感じました。

先述されていますが、モーゼ計画は環境に影響を与えるとされています。このことを踏まえて、計画の賛否についてアンケートを行ないました。結果は、賛成52%、反対41%となりました。

賛成の立場としては、「アクア・アルタの被害防止に期待している」という声が多く、反対の人々は潟の汚染を懸念していました。環境への心配はもちろんありますが、生活への影響を考えると、被害防止を求める人が多くなったのではないかと考えられます。

潟の環境汚染に対して、専門家は「水の流れを止めている時間は僅かであり、生物への影響はほとんど無い。生物の生命力の強さに任せる」と話しているそうです。

私は、この考え方に驚きましたが、一方で合理的かもしれない、という思いを抱きました。コロニーの中で、生物の個体数が増減するのは、食物連鎖を通してバランスをとった結果でもあると思ったからです。

しかし、そこにさらに人間が手を加えることは、生態系のバランスを崩す原因になるのではないかと思いました。

なるべく環境に負荷を与えない行動をとり、自然に干渉しすぎず、自然界の中の一部として行動していくことが重要です。環境を保護するということは、巡り巡って、私たち人間の生活保護に直接関わってくると感じました。

平成26年度環境教育海外研修報告

平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう

多様化する金融犯罪とどう向き合うか

多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける

信州大学環境教育海外研修(6)

信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―