医療現場では、医師、看護師、検査技師など、様々な職種のスタッフが関わりながら治療にあたっている。しかし医学教育の段階では、異なる医療職を目指す学生たちが、一緒に学ぶ機会を得るのはとても難しいという。

そんな中で信州大学医学部は、7年前から学科や専攻の垣根を取り払った新入生合同ゼミナールを実施している。全国に先駆けて取り組んだこのゼミナールは、今年度、信州大学全学教育機構のグッドプラクティス賞を受賞。工夫が積み重ねられたゼミナールについて、担当の木村貞治教授(保健学科)と櫻井晃洋准教授(医学科)に話を聞いた。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第68号(2011.3.25発行)より

「現場は他のスタッフたちとの連携で成り立っていますが、学生達は卒業するまでチーム医療のノウハウや意識を学ぶ場がありませんでした。新人の医師たちは、自分の役割が自覚できずに戸惑うことが多かったのです」と櫻井先生。

「各専攻は独立的な印象がありますが、現場に出れば垣根がないということを伝えたかったのです」と木村先生。

スタッフがスムーズに連携するには、それぞれの役割を理解し、互いの意思疎通に支障がないことが肝要だ。スムーズな連携は、即患者さんのメリットにもなる。

信州大学は、2002年度に医師以外の医療職の専攻を担ってきた医療技術短期大学部を保健学科とし、医学部に統合した。統合に伴い、教員の間でかねてから 要望のあった、チーム医療を見据えた合同授業の設置が検討され、2004年度から医学部合同新入生ゼミナールを開講した。

この授業の目的は「自ら学び、多角的な視点で考える」姿勢を得ること、「チーム医療の意義」を理解することだ。これらの姿勢や意識を身につけることは、今後の医学部で学ぶための、あるいは医療現場で働く際の大切な基盤となる。

医師やスタッフは、傷ついたあるいはなんらかの病状が出ている人を診て、どんな怪我であるのか、どういうタイプの病気であるのか、何が原因でその症状が起きているのかを、洞察力を持って観察し、発見し、治療法を考えていかなければならない。それらは自身の医学知識のみならず、検査結果や患者の表情等々、多角的な視点から判断されることが必要だ。そして患者をサポートするために、異なる職種のスタッフが共通認識を持って、連携していかなくてはならない。このような姿勢は、教室に座って先生から知識を教わる形態の授業だけで身につけることはとても難しい。

木村先生と櫻井先生は、PBL(Problem based learning)テュートリアル教育に準じた授業形態とカリキュラムを構成した。

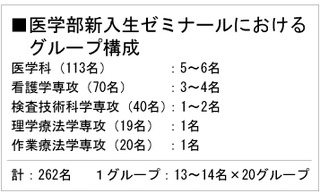

PBLテュートリアル教育とは、事例に合わせて見つけた問題を自ら解決していくことを学ぶ「問題解決型授業」と、テューター(助言・指導する人)の助言のもとで少人数の討論を経て学習を深めていく「テュートリアル教育」を合わせた教育方法で、すでに医学教育の場では広く実施されている。授業はグループワークが中心となる。医学部の医学科と保健学科をあわせた1年生およそ270名を、どのグループにも全ての学科・専攻から参加できるように13~14名の20グループに分けて実施。ゼミナールが開講した当初は、PBLテュートリアル教育のパターンにならい、両学科から20名の教員がテューターとして各グループについて指導した。この授業方法は、概ね目的にかなうものだったが、グループの人数が多く(通常の少人数は6~8人程度)発言しない消極的な学生がでてしまうことや、学生自身の判断よりも、各グループに配置されたテューターに頼りがち、などの課題が見えてきた。

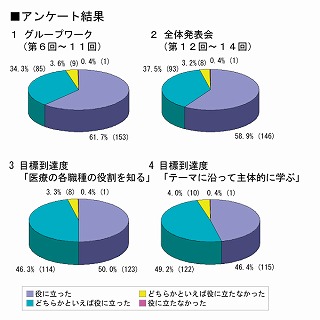

そこで、グループで設定したテーマを細かく分け、各構成要素について2~3人で受け持ち全員が調査・まとめをするようにしたり、教員は5名に減らして、各教員が4グループを巡回することで学生たちだけで取り組む時間を作り出したりした。この授業形態を両先生は「ラウンド型」と呼ぶ。いわば信州大学オリジナルの教育方法になったのだ。これらの工夫が功を奏して、各グループの学習意欲、調査活動などが向上し、学生たちのアンケートにもそれが現れてきた(右下囲み参照)。

授業の仕上げに、各グループは、調査学習したことをまとめてプレゼンテーションをする。発表会の最後にはベストプレゼンテーション賞などの授与もある。今年度、学生たが発表した内容は、「全人的医療」、「病院評価制度」、「院内感染」、「臓器移植」、「長野県の予防医療」等々。大学に入学したばかりの1年生が、難しいテーマにも果敢に挑戦している。

合同新入生ゼミナールの7年間の取り組みを振り返って、櫻井先生が「学生達は私達の期待以上に自ら学び、構築していく力を持っていたことに気づかされ、驚きました」という。自ら学ぶ環境さえ整えれば、彼らは潜在能力を発揮して、すばらしい学びに結びつくのだ。

医療現場の状況に即した授業を構築していくことは、よりよい医療に、患者さんのメリットへとつながっていく。両先生は「職業観が培われてくる高年次(4年生など)でも、合同の授業をしたい」という。カリキュラムの余裕がなく実現は難しいが、実現されれば、学生たちのチーム医療の基盤づくりにはより効果的だ。

医療人としての目標を、木村先生は最後にこう語った。

「結果が出せる医療人になってほしいと思います。身体の治療だけでなく、『あなたにやってもらって良かった』と言ってもらえるような医療人に。患者さんの心がともに癒されて、結果を出したといえるのです」

合同授業は、自ら学ぶ姿勢と洞察力を持ち、スタッフにも患者にも、敬意をもって接する医療人を育てることを目指している。

| 授業回 | 形式 | 内容 |

|---|---|---|

| 1~3 | 専攻別 |

教育方針やカリキュラムなどの概要解説、大学生活の送り方、主体的に学ぶことの意義と方法を理解するための講義等 |

| 4~5 | 全体授業 | グループワークのためのオリエンテーションとグループ分け |

| 6~11 | グループ ワーク |

グループ内、担当者同士の討論をし、各々自己学生資料を作成しながら、グループ全体の発表会資料をまとめていく ■テーマの決定→テーマを構成する要素分け、作業分担→発表会資料の作成 |

| 12~14 | 全体授業 | 全体発表会・表彰・総括・アンケート調査 |

●協力して、将来の医療従事者として1つのテーマを定め、人に伝えるべくそれをまとめることが出来た。議論が進まなくなったり、自分の意見が自分の中でうまく言葉に整理できなくてフラストレーションがたまったりする時期もあった。時間外の集まりも重ねた。それら全て含めて、将来のチーム医療への重要なステップになったと思う。

●医学部内の各専攻の仲間が出来たことで、各専攻の理解が出来た。またこれまで壁があったように感じたが、新ゼミによってその壁を取り払うことが出来たような気がする。

●グループ内の意見をまとめていくことの難しさを実感できた。学生が自ら調べ、まとめ、発表するという能動的な学習の機会を入学してすぐに得られてよかった。

今回ご紹介した、医学部新入生合同ゼミナールの紹介動画を公開中です!是非ご覧ください。

(下記リンクをクリックすると、大学Webサイトの「動画チャンネル」ページが開きます。)

平成26年度環境教育海外研修報告

平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう

多様化する金融犯罪とどう向き合うか

多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける

信州大学環境教育海外研修(6)

信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―