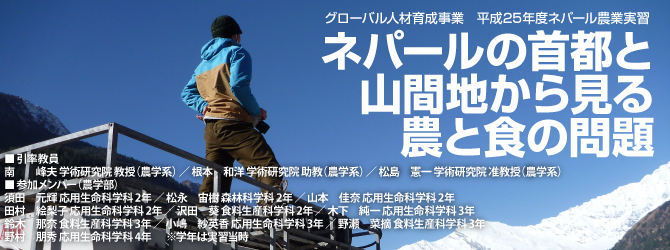

「グローバル人材育成事業 平成25年度ネパール農業実習」の報告会が平成26年4月28日に信州大学農学部で開催された。

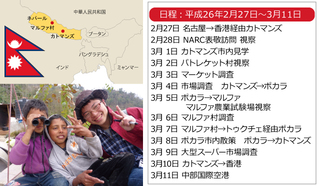

この実習は、「農業および食料をベースとした国際協力分野で活躍するグローバルな人材を育成する」ことを目的に昨年度から行なわれている。第1回目となるネパール農業実習は平成26年2月27日~3月11日にかけて実施され、農学部の学生10名が参加した。

報告会では、10名の学生がテーマごとに5組に分かれて発表を行なった。本記事では、10名の発表を踏まえて、ネパールの農業の現状や山間地農業について報告した野村朋秀さん、木下純一さん、沢田葵さんらの発表を中心にレポートする。

今回のネパール農業実習で信大一行が訪ねたのは、学術交流協定を結んでいるネパール農業省ネパール農業研究評議会(NARC)の研究施設(首都カトマンズ)や、カトマンズ周辺の山間集落のパトレケット村、標高2650mのヒマラヤ山麓のマルファ村など。それぞれの地点で市場調査なども行なった。カトマンズだけでなく、山間集落も視察したのは、ネパールが抱えている農業や食料の問題を多角的に考察すること目指したからだという。

最初に訪れたNARCとパトレケット村については、応用生命科学科4年の野村朋秀さんが報告した。

NARCでは、様々な農業研究が行われているが、本実習では、キノコ栽培の研究を行なう「Mushroom Research Division」、食料の成分分析等を行なう「F o o dResearch Division」、イネやムギ類の育種試験、耐病試験を行なう「Agriculture Botany Division」の3カ所を見学した。

ネパールの基幹産業は農業であり人口の約80%が農業従事者だが、農民の多くは貧しく、生活水準の向上が重要な課題になっている。そのためNARCでは、今回見学した3つの研究所をはじめ、すべての分野で、安価で簡易的に実践できる農業技術の改良・普及活動に力を入れているのだそうだ。

「ネパールは、停電が頻繁に起こるなど、研究機関も恵まれた環境にあるわけではありません。しかし、そうした中でも貧困な農民を救うために必死に打ち込む研究者の姿に感動しました」と野村朋秀さんは話した。

二番目の視察先は、カトマンズから車で1時間程の場所にある山間地のパトレケット村。ここでは、山間地の農業現場や有機農法を広めるために活動する施設「Agriculture Research and Training center HASERA」を訪れた。ネパールの山間地では近年まで、農薬などを使わない昔ながらの農法が行なわれてきたが、近年、物流事情の改善により農薬が安価に購入できるようになり、山間地にも農薬や化学肥料が浸透している。それに伴い、収量の増加や手間の削減などの農業の近代化が進んでいるのだが、その一方で、農薬の過剰使用による健康被害が深刻な問題になっている。

農薬や化学肥料を単に販売するだけでなく、技術や知識まで農家にしっかりと普及し、徹底することが求められているわけだ。

「HASERA」は農薬の間違った使い方を減らし、健康的な生活を取り戻すために取組みを続けている。持続可能な農業のモデル実践を行なっており、国内外から様々な人々が有機農法を学びに来ており、その重要性が認識され始めているという。

続いて訪れたマルファ村については、応用生命科学科3年の木下純一さんと、食料生産科学科2年の沢田葵さんが報告した。

マルファ村は古くからネパールとチベットを結ぶ重要な交易ルート上にあるが、数年前までは道路が整備されておらず、交通手段はプロペラ機か徒歩しかなかった。そのため、特産品であるリンゴなども、青果として町で販売することができずブランデーやジャムなどに加工し、長期保存ができるようにして販売していたという。

数年前に、車道が整備され、リンゴなどを青果として町で販売することが可能になった。以前は5ルピー/kg(約5円)だったリンゴが、10倍の50ルピーで販売できるようになったそうだ。村の現金収入が増え、リンゴの生産量も増えた。物流の改善が、農民の収入増をもたらし、それにつれて生産量が増えるという好循環が生まれた。

しかし、そうした光明面の裏側では、農家がバイヤーに農産物を安く買いたたかれ、結局、手取りがほとんど残らないというようなケースも多くなってきているという。

木下さんと沢田さんは、協力して、ネパール農業の現状をこのようにまとめ、「海外で、実際に色々な人の話しを聞くことで、途上国の発展の良い面も悪い面も、自分のこととして感じることができた」(沢田さん)、「それをどのように解決して行けばよいのか?自分に出来ることを見つけ、一つずつ実行して行きたい」(木下さん)などと語った。

◇ ◇ ◇ ◇

日本や欧米でも、かつては現在のネパールと同様の農薬による環境汚染が社会問題になり、それが少しずつ改善されてきたという経緯がある。自国が経験してきたこうした諸問題が、発展途上国で繰り返されない様にするには、様々な国が有機的な関係を持ち、情報を共有していくことが必要だ。学生や教員が、実際に海外現地に入り、自国の状況と対比したり、その違いを多角的に考察したりすることを通じて、グローバルな視点を獲得することが重要であることが、新ためて浮き彫りになった報告だった。

根本 和洋 |

今回、ネパール農業実習の引率者という立場で、学生と一緒にネパールを訪ねた。

ネパールといえば、ヒマラヤ山麓の高標高地域というイメージが強い。だが実際は、標高100m程の低地もあり、亜熱帯から高山帯という幅広い環境を有する生態系豊かな国だ。気候や農業の形態も様々。今回訪れたマルファ村やパトレケット村は山間地域で、棚田での手作業による農業が続いている。

山間地の農業だけでは生活が出来ず、若者は都会に出稼ぎにいくというケースが非常に増えている。しかし、都会に出ても仕事がある訳ではない。山間地域は高齢化し、都会には、職を求める若者が溢れているというのが現状だ。

一方、南部のタライ地区は、広い農地があり、国の穀物生産を担う穀倉地帯だ。機械化が進んでいるが、農薬の過剰使用など問題も多い。それぞれの地域の問題を解決していくためには、実際に現地に入り、分析し行動するというアプローチが必要になる。

農業の先進地ではなく、農業技術が発展途上であるネパールの現状と課題を知る事は、私たちが有する農業の技術や知識をどのように活用出来るのかを考えることに繋がる。こうした問題意識を育むことがグローバル人材の育成に繋がると考えた。学生たちは様々なことに物怖じせず、好奇心を持って取り組んでおり、非常に頼もしく感じ、有意義な実習となった。

平成26年度環境教育海外研修報告

平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト

第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう

多様化する金融犯罪とどう向き合うか

多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力

グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける

信州大学環境教育海外研修(6)

信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―