「グリーンイノベーション」とは、資源・エネルギー関連技術を発展・活用し、化石燃料に依拠した既存の産業構造の革新を目指す新戦略だ。

3.11東日本大震災と福島原発の大事故以来、関心が一挙に高まっている。

そもそも、21世紀に入り、地球的規模での環境破壊・資源枯渇・人口増などの諸問題が噴出する中で、産業構造とそれに見合う社会システムのパラダイムチェンジが世界的急務とされてきた。

まさに、サスティナブル社会に向けて、新しい産業社会のあり方を構想し、そのために必要な技術を体系化する新たな領域の試みなのだ。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第72号(2011.11.30発行)より

|

信州大学理事(研究・財務・産学官連携・国際交流担当)・副学長 三浦 義正 (みうら よしまさ) 1967年東北大学工学部応用物理学科卒業、1972年同大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士課程修了、1972年同大学工学部助手、1973年(株)富士通研究所機構研究部研究員、同精密機構研究部第一研究室長、ファイル装置研究部長、厚木研究所主席部長、企画調査室長を歴任、1994年富士通(株)ファイルシステム事業本部主席部長、1999年富士通(株)ストレージプロダクト事業本部技師長、2003年信州大学工学部教授、2005年信州大学地域共同研究センター長を経て、2009年10月より現職 |

|

|

信州大学工学部教授(地域共同研究センター長) 天野 良彦 (あまの よしひこ) 長野県県立屋代高校から信大工学部に進学。神田鷹久名誉教授に師事。 大学院工学研究科修了後、社団法人長野県農村工業研究所に11年間研究員として勤務。 1995年信大工学部助手、1997年助教授、2005年教授、2010年より現職。セルロースの研究で学会賞(2004年)。 キノコの菌が作る機能性タンパク質と酵素の研究が専門。 「物質が変化する際に触媒の役割を果たす酵素」の面白さに惹かれ、「酵素を使って色々やってみようと考えた」と話す。 |

|

|

三浦(敬称略):平成22年度に設立した信州大学グリーンイノベーション研究会の活動がここにきて活発化し、具体的成果も次々と生まれている。

天野:3.11の震災と原発事故以降、代替エネルギー問題が注目されているが、グリーンイノベーションとはもともと、資源を有効活用し、環境負荷が少なく経済的にも無駄が少ない技術の体系や、それを活かした産業構造の新しいあり方を模索するものとして注目されていた。

三浦:信大では今までも、エネルギー供給の低炭素化、その利用における高効率化、コンピューター利用による電力の需給バランスの制御の新たな方法の構築(スマート化)などをテーマに、素材科学や電子工学など多くの研究が進められてきた。ナノ水力発電や地下熱利用、バイオマス利用もグリーンイノベーションのテーマであり、これらの研究も重ねられている。こうした個々の教員が進めてきた研究を大学としてまとめ、チームとして対応していこうというのが研究会の意図するところだ。

天野:資源・エネルギー関連と言っても、カーボンナノチューブの活用のような先端の研究や、産業界への応用が現実的課題になっている研究もあれば、基礎的な学理研究もある。研究者が連携し、それぞれの研究の関連付けができれば、新たな社会構築への貢献度を高めることができる。

三浦:テーマをめぐる研究は今までも行ってきた。しかし、地球環境問題は切迫した問題であり、グリーンイノベーションに関わる研究は、研究開発した技術を社会に、また地域に、実装することが求められている。特に3.11で、その必要が浮き彫りになっている。信大は内にこもって研究するだけの先端研究拠点ではなく、地域と協力して、研究の成果を具体的な形にして、実際に新たな社会づくりに乗り出さないといけない。そのためのプロデューサー役を果たすのも研究会の責務だ。

天野:グリーンイノベーションは、化石燃料に依拠した大量生産大量消費型の産業社会からの脱却を目指すものだ。だから新技術を実装しようという場合に、これまでの社会システムも同時に改革するいわゆる「社会実装」が求められると思う。

三浦:信州で化石燃料依存からの脱却を求めるとなると、水力・地下熱など豊かな自然エネルギーの利用、また、間伐材や栽培キノコの廃培地の利用などバイオマスエネルギーも重要だ。そうした資源に恵まれているとも言える。地元のエネルギーを地元で消費する「エネルギーの地産地消」が信州型グリーンイノベーションの一つの特徴になるだろう。とすると、それを可能にする社会システムをどうつくるかが当然問題になる。

天野:「エネルギーの地産地消」という視点は重要だ。東日本大震災と福島原発事故を通じて浮かび上がっているのは、農林水産物や電力を作る側の地方と、それを使う側の都会が、完全に切り離され、分断されてきた日本の社会構造の問題だ。これをつなげることが重要だ。作る側=信州から、自然資源を活用した新しいエネルギーの作り方と使い方を発信できれば、地方と都会の関係のあり方を変えることもできるのではないか。

三浦:信大のグリーンイノベーション研究のベースには、これまで大学を挙げて取り組んできた環境教育の積み重ねがある。そこでは、美しい信州の自然環境の中で、サスティナブルな社会=持続可能な社会を目指して何をすれば良いのかという問題意識を涵養することを目指してきた。教員もその中で学んできた。グリーンイノベーション研究は、そうした経験の上に、サスティナブルな社会のあり方を信州から提示する、その具体的な技術も含めて発信する―という段階に進もうということだと言っても良いと思う。

天野:グリーンイノベーションは、省エネ技術や環境保全技術の開発に一面化できない。エネルギーの低炭素化を軸にして産業社会のあり方を大きく変える試みだ。だから、理工系・自然科学系の連携だけでなく、社会科学・人文科学との連携も必要で、学際領域にとらわれない文理融合による研究も必要だ。

三浦:信州大学は長野県で唯一の総合大学であり、その強みを生かす良いチャンスだ。キャンパスも県内5カ所に分散しているが、それも、各地域の特色ある環境に踏まえた取り組みを包括的・統合的進めることができるという、強みに転化することもできるだろう。グリーンイノベーション研究会には、こうした大学内の橋わたしの役割も果たしてほしい。

天野:先ほど「技術の社会実装」という話が出たが、そのためには、地域の優れたものづくり企業、特に中小企業との連携が重要になる。農林業の現場でどういうニーズがあるかを探ることも必要だ。さらに、ナノ水力発電とか地下熱利用、大規模太陽光利用という話になれば―バイオマスも同じだが―、市町村単位の地域計画との関連づけも必要になる。地域の実情を知り、総合的な取組みを進めていくためには、県や市町村との連携・共同も積極的に進めて行きたい。

三浦:その意味では、コーディネータの役割を担う人を適切に配置することも重要になるだろう。いずれにせよ、地元資源を活用した新しいエコ・エネルギーの開発とそれにふさわしい社会づくりというテーマは、地域にある様々なニーズと結びついていくはずだ。これは、地域産業の活性化につながり、地域が恩恵を受けることができるものになっていくだろう。そうでなければやる意味がない。県内の他の大学・教育機関とも力を合わせて、信州型のサスティナブルな社会のモデルを発信して行きたい。

ナノ水車発電ユニットの高性能化等技術の開発

信州大学 工学部環境機能工学科

池田 敏彦 教授

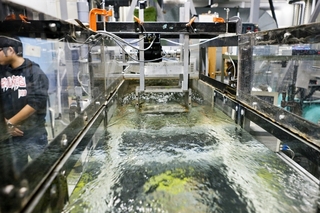

水資源が豊かな信州では、水力が、次世代エネルギーとして大きな可能性を持つ。もちろん、環境負荷が大きな大規模ダム発電を目指すのではない。小規模とはいえ、ある程度の施設建設が必要な小型水力発電でもない。里山の様々な水の流れを利用し、そこに置くだけで稼働できるナノ水車・ピコ水車の発電ユニットと、それを利用した独立型スマートグリッドシステム。その開発と普及を目指すのが工学部の池田敏彦教授と飯尾昭一郎准教授だ。

自然エネルギーの“地産地消”

電気事業連合会等の発表によれば、2009年の日本の年間発電電力量9565億kWh(キロ・ワット・アワー)のうち、水力など自然エネルギーを源とするものは9%。その大半は大規模ダムを使った水力発電で、風力や太陽光、地熱などの新エネルギーは全体の1%だという。

「発想を変えれば、利用できる水力のエネルギーの割合は格段に上がる。大規模ダム利用の発電と都市への送電ではなく、身近な水流を活用した、世帯単位、集落単位の小規模電力の“地産地消”がカギを握る」と池田教授は話す。

既に10年に及ぶ研究を通じて開発してきたのは、里山の様々なタイプの流水に対応して、そこに設置するだけで発電できるナノ水車発電のユニットだ。「ナノ水車」は池田教授の命名。従来、灌漑設備などで利用されてきた小水力発電等より、はるかに手軽な超小型の水車発電ユニットというわけだ。

ナノ水車は4タイプ

現在、ナノ水車のタイプは4つある。①水深は浅いが比較的速い小さな流れで利用する、簡易な堰を利用した、浅速流用下掛水車、②大量の水がゆっくり流れる灌漑用水などに使う大流量低落差用サボニウス水車、③流量は少ないが勢い良く噴き出すように流れ下る箇所にピッタリの小流量高落差用ジェット水車、そして④小さな滝のようなところで使う落水用滝水車―の4つだ。

どんなところでも発電したい。特に奥深い山間地の電気の通っていないようなところでも、流れる水を利用して必要電力をまかないたい。そんな思いで“現場”を詳細に調査したこともあり、長野県内の里山に見られる大小様々な農業用水、湧水、滝などの水の力を、より効率的に利用する水車のタイプが生み出されてきた。池田教授の専門は流体力学だ。

もちろん、これらの水車は、水力を電力に変換する発電機につながっている。だが、場所によって流速が違い、発電に利用する回転力(トルク)への変換条件も異なるため、それらに対応して効率的に発電する発電機の開発も必要であった。それは民間のモノづくり企業との共同で進めた。

まさに、どこでも、どんな流れでも、小さな電力ながら発電が可能なシステムを作り上げてきているのだ。

“地産地消”だから広がる用途各種

研究は既に実証段階、一部は実用段階に入っており、まさに“現場”のニーズに応じて様々な利用方法、用途が広がっている。

自前の送電線によって電気が通っていない場所でも使用できるため、山小屋やバイオトイレ、土石流の監視カメラ、冬期の道路や橋の凍結防止や消雪、災害時の独立電源―などに利用できる。市街地でも、500W程度の補助電源として、また街路灯や電動自転車のバッテリー充電へも利用可能。

さらに、ハウス栽培や鳥獣害対策への活用といった山間地農業への利用も注目されている。アイデア次第でまだまだ広がる。「夢は燃料電池用水素ガススタンドでの利用だ」と池田教授は話す。

現在大きな注目を集め、須坂市や栄村、県外でも山梨県都留市や群馬県嬬恋村、新潟県魚沼市など10カ所で、実証実験や実用化が進んでいる。この11月にも、長野市鬼無里地区や名古屋大学キャンパス内に設置された。ここ数年で、講演会やシンポジウムが70回、新聞雑誌などの取材が200回、テレビ出演も80回に及ぶ。社会の注目度の高さが示されている。

独立型スマートグリッドでさらに飛躍

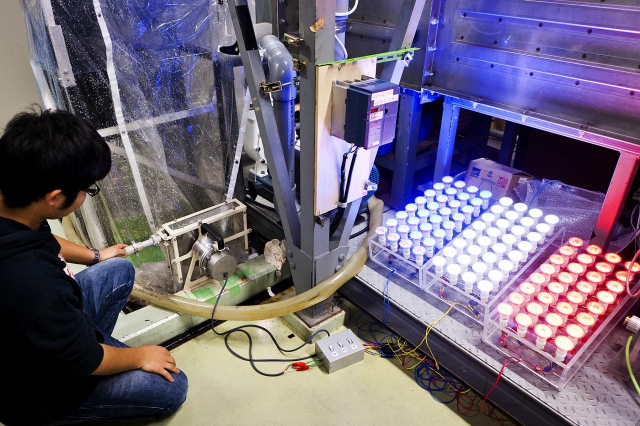

ナノ水車発電ユニットは、さらに大きな飛躍をしようとしている。条件が変動しやすい自然の流れをそのまま利用するため、電力供給の不安定さの克服が様々な用途の拡大を可能にする。電灯など限られた用途だけでなく、冷暖房、農業用の温床、照明など複数の用途への使用を可能にする需給バランスシステムを開発し、小さな集落単位でのエコ・エネルギーサイクルを確立しようというのだ。

「既存の大規模電力網には頼らず、コンピューターを利用して発電した電力の需給バランスを調整するグリッドシステムを開発しています。それは、水力以外の再生可能エネルギーとの連系も可能ですので、無電地域の電化や新しい農村集落の在り方を提示することにもつながるでしょう」と、飯尾准教授は力を込める。

ナノ水車発電は、まさに信州型グリーンイノベーションのトップバッターだ。

地下水制御型高効率ヒートポンプ空調システムの研究開発

信州大学 工学部土木工学科

藤縄 克之 教授

夏は冷たく、冬は温い―地下水がこうした性格を持つことは多くの人が知るところ。年間の寒暖の差が大きな信州では、昔から、夏は井戸水で野菜を冷やし、冬は洗いものに湧水を使うなど、地下水を上手く利用してきた。この地下水を冷暖房に利用する最先端システムの研究開発を進めるのが、工学部の藤縄克之教授だ。信州は各地で水が湧き出す地下水の宝庫。その地下水の熱エネルギーを利用する実践的研究だ。

実証試験プラント、工学部講義棟で稼働開始

地下水熱利用の「地下水制御型高効率ヒートポンプ空調システム」実証試験プラントがこのほど、工学部キャンパスで稼働を開始した。11月15日には、事業委託を受けた信大・清水建設、委託した(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の関係者が集まり記者会見・見学会を開催。多くの報道陣が集まり、社会的関心の高さがうかがわれた。

地下水を汲み上げて地上で熱交換し、冷暖房に使用する熱エネルギーを取り出すシステム。熱交換した地下水を再度地下に戻し、約半年後に再びその地下水を取り出して利用する点が新アイデア。夏場に冷房に使って暖まった水を、冬場には暖房に使用するというシステムで地下熱の効率的利用を図る。もちろん、冬に使用して冷たくなった水は、半年後の夏に利用する。

地下にある粘土層を挟んだ上下二つの砂礫質の帯水層を利用し、上層(地下約40m)で冷水の塊を、下層(地下約60m)で温水の塊をコントロールする地下水制御型高効率ヒートポンプ空調システムだ。こうしたシステムは世界初。講義棟を使った実証実験の後に実用化を目指す。

浅い深度の地下熱をエネルギー源として「魔法瓶」のように使う

混同されがちだが、地下水の温度を左右する「地下熱」は、火山地帯などで利用研究が進む「地熱」とは異なる。後者の「地熱」は、地下の深い部分で、地中のマグマ溜まりから伝わってくるもの。主に、蒸気を作って発電に利用する地熱発電の対象となっている。

一方、「地下熱」は、地下の比較的浅い深度の部分にある自然の状態の熱エネルギーで、気温に比べて変化が少なく、年間を通じて温度が安定している。この熱を、地下水を介して取り出し利用するのだ。

先にも触れたように、地中には地下水が流れる地層がいくつも重なり、深度により温度差がある地下水塊の形成も可能である。これを上手に活用すれば、まるで魔法瓶のように、冷たい水と温かい水を交互に使用できるというわけだ。

地下水の流れを制御する技術を活かして

「カギを握っているのは地下水の制御技術です。もともと私の専門は、地下水の物理・化学現象や保全・利用法を研究する地水環境工学。その研究をグリーンイノベーションに活かそうとしているのです」と藤縄教授は話す。

工学部の施設では、地下水を汲み上げる井戸と、地下に戻す井戸を、それぞれ2本ずつ約100m離して設置した。この地点では、地下水が帯水層中をゆっくりと流動している。そこで、複数の井戸による地下水の揚水・注水で流動距離を制御し、下流側の井戸で半年後に冷たい水の塊、温かい水の塊を必要に応じて取り出すというわけだ。

地下熱を利用するシステムには、熱を伝える媒体となる液体を循環パイプの中に閉じ込めて使うクローズドタイプと、自然にある地下水を利用するオープンタイプがある。クローズドタイプは多額の設備投資が必要。これに対してオープンタイプは、初期投資は低額で済む。だが、従来方式では利用した水を戻したら戻しっ放しで効率が悪い。そこを地下水の動きを制御する技術で克服したのが新タイプだ。

キーワードは「フリークーリング、フリーヒーティング」…

用途は広い。現在は、住宅や公共施設などの冷暖房に利用を想定しているが、当然、農業用温室や、豪雪地帯での融雪などにも利用できる。近年、問題になっている都市のヒートアイランド現象の対策にも一役買えそうだ。

半年から数カ月にわたり地下水が地中で移動する距離を確保するため、施設の規模はある程度大きくならざるを得ない。そのため、戸建て住宅1軒での利用という形よりも、公共施設や集合住宅という規模での利用が想定される。

だが、地下水という自然資源をそのまま利用するシステムであるため、イニシャルコストもランニングコストも比較的低額に抑えることができる。自然条件を活用して、夏期の冷房用水を冬期に製造し、冬期の暖房用水を夏期に製造して空調に利用する。もし、適正冷房温度より低い水が冷房に使えればフリークーリング、適正暖房温度より高い水が暖房に使えればフリーヒーティングが可能で、ヒートポンプは不要となる。この地下熱利用システムに見るように、「地下の魔法瓶」を活用できれば省エネルギー効果はいっそう高くなる。さらに太陽熱などの他の自然エネルギーと併用すれば、特定の市街地地区や集落をエリアまるごと対象にした、まさに“地産地消”の地域空調システムも夢ではないのである。

ナノ材料で創る新しい高性能電池グリーンイノベーションの一つの柱は、新エネルギーとその蓄積方法。ナノ材料を活かし、その両方に挑戦するのが繊維学部の杉本渉准教授だ。 |

結晶電池で、夢の自動車を脱炭素社会の道を拓くハイブリッド自動車や電気自動車。その普及拡大のカギを握る車載電池の飛躍的性能改革を現実化させようとしているのが工学部の手嶋勝弥教授だ。 |

|

|---|---|---|

信州大学 繊維学部

東京都出身。早稲田大学理工学部卒、早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。1995年株式会社東芝 1997年日本学術振興会特別研究員 1999年信州大学繊維学部助手、2007年同准教授。趣味は「暴飲暴食」。 |

信州大学 工学部

名古屋市生まれ。2003年名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程修了。2005年信州大学工学部助手、2010年同准教授。2011年同教授。日本フラックス成長研究会常任理事。 |

|

|

テーマの一つがスーパーキャパシタ。キャパシタとは電気エネルギーを蓄積するデバイス(簡単な構造の装置・部品)のことで、従来のリチウムイオン電池に比べ、急速に電力を放出することができ、電気自動車・ハイブリッド車・携帯電話・ノート型パソコンなどへの搭載が期待されている。

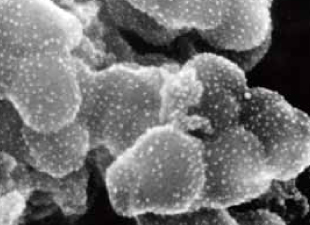

燃料電池用白金ナノ触媒の拡大写真 |

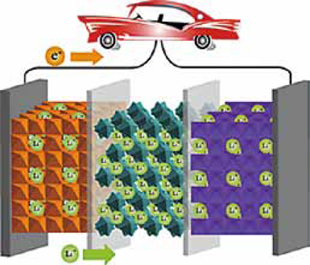

「現在の電気自動車は街乗りしかできません。車に搭載される電池の容量が小さいからです。これをせめて一回の充電で東京―大阪間を走れるようにする。それが当面の目標です」。手嶋教授はこう話す。

全結晶型リチウムイオン電池の概念図 |

人工光合成生物で水素や石油を生成光合成で水素や石油を生成する人工光合成生物を生み出す研究が農学部で進んでいる。応用生命科学科の伊原正喜有期雇用助教に、その仕組みと進展状況を聞いた。 |

有機化学の基礎研究連携で大きな力にグリーンイノベーション研究は、信大の総合大学としての強みを活かしたもの。産業界の要請に応える先端技術開発だけでなく、それを支える基礎研究も連携して取り組む。 |

|

|---|---|---|

信州大学 農学部 応用生命科学科

京都府出身。岡山大学卒、京都大学大学院工学研究科博士課程修了。2002年日本学術振興会特別研究員 04年理化学研究所基礎科学特別研究員 06年東京大学大学院工学研究科特任助手 09年現職。 |

信州大学 理学部

信州大学理学部卒、総合研究大学院大学博士課程修了。1996年分子科学研究所特別協力研究員 1996年日本学術振興会特別研究員 97年信州大学理学部助手 2007年同助教 08年同准教授。 |

|

|

光合成で水素や石油を生成する人工光合成生物を生み出す研究が農学部で進んでいる。応用生命科学科の伊原正喜有期雇用助教に、その仕組みと進展状況を聞いた。

シアノバクテリアから取り出した光合成をつかさどる光化学系のタンパク質 |

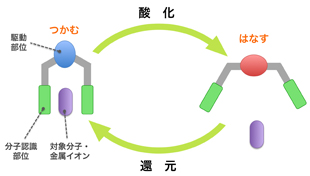

「私の専門は有機化学で、その学理的研究が基本です。グリーンイノベーションが前提にあったわけではないですが、この研究会を通じてシーズの発信や他の先生方との連携ができたらと考えています」と理学部化学科の太田哲准教授は話す。

分子ピンセットのイメージ図 |

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター

進化したインターバル速歩 i-Walkシステム

進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!

技術シーズ展示会2014

技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開