平成23年12月14日、(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2013年度にH-ⅡAロケットで打ち上げるGPM(全球降水観測計画)衛星の相乗り副衛星として、信州大学が提案した30cm級超小型衛星「可視光通信実験衛星」を採用したことを発表した。いよいよ信州で誕生した衛星が宇宙に飛び立つ。この採択を受けて、信大本部では、開発を担当した工学部の中島厚教授らが記者会見を行い、計画の全容を明らかにした。

平成23年12月14日、(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2013年度にH-ⅡAロケットで打ち上げるGPM(全球降水観測計画)衛星の相乗り副衛星として、信州大学が提案した30cm級超小型衛星「可視光通信実験衛星」を採用したことを発表した。いよいよ信州で誕生した衛星が宇宙に飛び立つ。この採択を受けて、信大本部では、開発を担当した工学部の中島厚教授らが記者会見を行い、計画の全容を明らかにした。

信州大学 大学院工学系研究科 電気電子工学専攻モバイル制御講座

信州大学 大学院工学系研究科 電気電子工学専攻モバイル制御講座 信州大学 工学部電気電子工学科 コミュニケーション分野

信州大学 工学部電気電子工学科 コミュニケーション分野

重さ50㎏以下の超小型衛星の分野では、日本の技術レベルは世界トップクラスと言われる。JAXAがロケットの余力を生かして相乗り衛星を募集するようになってからは、大学や研究機関などが開発した超小型衛星が話題になっている。

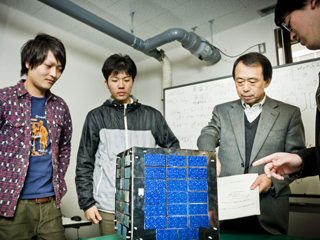

しかし、信州大学がこの分野の研究を始めてから、実は日が浅い。スタートは大学院工学系研究科電気電子工学専攻モバイル制御講座に中島教授が就任した2008年。最初の2年間は、航空機、衛星、自動車、鉄道車両などを支える制御システムの研究に費やし、本格的な衛星開発は2010年4月からである。

この年、世界初の手作り超小型衛星を打ち上げた実績を持つ酒匂信匡(さこう・のぶただ)准教授、JAXA研究開発本部の宇宙実証研究共同センター長を務めていた橋本英一非常勤講師が同講座に参加した。

基本構想は中島教授や酒匂准教授の指導を受けて院生・学生が立案した。最初に提案した信州の森林観測をミッションとした50㎝級超小型衛星「こもれび」は、2010年の衛星設計コンテスト設計部門で電子情報通信学会賞を受賞。さらに、2011年3月には国際宇宙ステーションから放出される超小型実験衛星(10×10×20㎝)を提案した。そして、今年7月からは民間企業の参加を募って「信州衛星研究会」を立ち上げ、18社(発表時点)の主に長野県内企業が、ともに宇宙への夢をふくらませてきた。

この衛星の最大のミッションは、電波ではなく、実際に目に見えるLED(発光ダイオード)の点滅を利用して地上・衛星間で双方向通信を行うこと。これまでレーザー光線を利用した光通信はあったが、LEDによる通信は世界初の試みである。レーザー光線は扱いが難しく、装置も大きくなって超小型衛星には向かない。これに対してLEDなら、従来の小型衛星の通信速度を10~100倍に高速化できるうえ、法で規制される電波とは異なり免許申請の手続も不要だ。

中島教授は、「このスピードの意義が大きい」と強調する。実際に無線局の免許取得には2~3年もかかり、日進月歩で進む科学技術のスピードに対応できていないからだ。「この実験衛星でLEDによる可視光線通信技術が実証されれば、世界的な電波混雑の解消に役立ち、小型衛星の通信帯域を改善し、その開発期間を半分以下に短縮できうる」と中島教授はいう。地上ではアマチュアの望遠鏡でも受信でき、高校生レベルでも衛星通信に参加できる。超小型衛星の可能性は、プロ・アマを問わず大きく広がることになる。

今回のJAXAの公募採択を受けて、モバイル制御講座・信州衛星研究会は、エンジニアリングモデル(プロトタイプ)の製作にとりかかり、2012年夏ころまでに完成させる。さらに1年をかけて2013年夏には実際に宇宙に飛び立つフライトモデルを完成させる予定である。

打ち上げ後は、地上400㎞の軌道から、衛星は最大1等星に匹敵する光を発するというから、地上から肉眼で確認することもできる。研究者のみならず、中学・高校生や一般の人にとっても宇宙がぐっと近く感じられるに違いない。

平成23年12月3日長野県伊那市創造館で信州大学大学院工学系研究科の中島厚教授による、星と宇宙の教室2011「小惑星探査プロジェクト」第1回目の講義が、伊那市の小・中学生を対象に始まった。この講義は今年で2年目を迎え、伊那市創造館の体験学習プログラム「縄文から宇宙まで」の一環として年4回開催されている。この日参加した生徒達は中島教授の指導のもと、小惑星についての基礎知識を学び、中島教授が開発した小惑星・彗星探査ソフト「ステラハンタープロフェッショナル」の使い方を学んだ。

中島教授は、2006年11月に完成したJAXA入笠山光学観測所(長野県伊那市)で“デブリ” (宇宙ゴミ)を探査していたが、高度な画像解析技術は同時に小惑星も発見できることから、地元の伊那北高等学校の課題研究活動への協力、伊那市の生涯学習プログラムへの協力を行ってきた経緯がある。施設で得たデータをもとに未発見の小惑星を探すプログラムで、昨年度は8個もの小惑星を発見している。

中島教授が開発した小惑星・彗星探査ソフト

「ステラハンタープロフェッショナル」の操作を学ぶ

小・中学生。真剣そのものだ。

4年前から中島教授が協力している長野県伊那北高等学校課題研究活動では既に19個の小惑星を発見しており、2年前から伊那北高校天文気象部がこの活動を引き継いでいる。中島教授の指導もあり、(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)などが主催する第19回衛星設計コンテストのジュニア部門奨励賞を受賞した。長野県内の高校では初めての快挙だ。

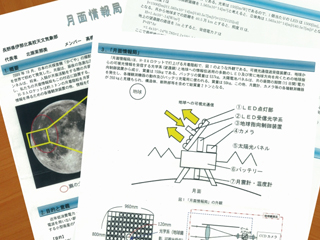

この日は伊那北高校2年生の北原茉那美さん、林将太君、髙橋勇人君が「恩師」の講義協力ということで、顧問の中田教諭と共に教室に駆けつけてくれ、同賞受賞の、月で観測した画像情報などを地球に送る「月面情報局」プランや小惑星の発見の楽しさなどを語ってくれた。1年生の頃から継続的に観測を行う彼らも既に7個の小惑星を発見、これから申請を行うとのこと。「なんといってもJAXAの施設を利用でき、本格的に宇宙に学べる環境が整っていること、また中島先生のようなすばらしい研究者に直接専門的な指導をいただけることがなによりうれしい」と語った。これからも天文気象部の後輩にしっかりそのDNAが受け継がれていくことと思う。

第19回衛星開発コンテストのジュニア部門奨励賞を受賞

(左から)伊那北高校天文気象部2年生の北原茉那美さん、髙橋勇人君、林将太君。

コンテストのジュニア部門奨励賞を受賞した「月面情報局」の企画提案書。数値などは中島教授の指導のもと正確かつ緻密に計算されている。

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター

進化したインターバル速歩 i-Walkシステム

進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!

技術シーズ展示会2014

技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開