古くから伝わる農林水産物を、新たな“資源”として活用し、地域産業の構造的変革(イノベーション)を目指す研究が注目されている。信大でも様々な研究が進むが、その中でも、雑穀の一種で「タカキビ(高黍)」とも呼ばれるソルガムを活用する研究が、実用化に向け着々と成果を積み重ねている。工学部物質工学科の天野良彦教授が中心になり、農学部の春日重光教授らとの連携のもとに、民間企業・JAの研究機関などの協力を得て進めるもの。経済産業省の地域資源活用型研究助成事業の支援も受けた。「長野型バイオリファイナリー技術開発」と名づけられたこの研究の現状と展望を、天野教授に聞いた。

・・・・・信大NOW58号(2009.7.27発刊)より

「現在、バイオマス(生物資源)の有効活用が重視されていますが、日本においては資源量が乏しく、小規模ではなかなか実用化できません。その点を克服するために、県内でもある程度栽培されているソルガムを、カスケード(多段階)的に使い尽くす方法を研究しています」天野教授は、静かに語り始めた。

ソルガムは、「タカキビ」と呼ばれるイネ科の作物。熱帯アフリカ原産で、中国を経て、日本には遅くとも平安時代には伝来した。中国では、食用のほか白酒の原料としても使われる。県内では、畜産飼料用に栽培されるほか、昨今の雑穀ブームの中、お菓子に入れたり、肉料理に利用したりしても食べられている。

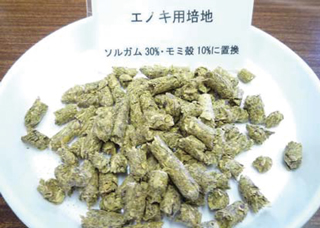

天野教授らのグループでは、このソルガムを (1)食用にする実については、栄養面や健康などへの影響(機能性)を研究し使用用途の拡大を図る (2)食用に適さない葉や茎を、エノキダケやブナシメジなど、長野県特産のキノコの栽培用培地に使う (3)さらに使用後の培地をペレットにして燃料として利用するトータルに研究開発している。まさに、多段階的に徹底的(つまりリファイナリー)に利用しようというわけだ。

食用については、血圧低下作用を持つと注目されるGABA(γ‐アミノ絡酸)の含有量の多さと、アレルギーを引き起こす可能性が少ない(低アレルゲン)という2つの観点から機能性研究を進め、長野サンヨーフーズ(千曲市)の協力も得ながら、エキス化・水飴化・シリアル利用・粉にしてパンなどの食品加工の研究を進めている。

一方、キノコの培地としての利用については、従来の輸入コーンコブミールを使用した培地と対照研究を重ね、実際に農家に栽培を依頼する実証実験の段階にまで進んでいる。農家からは早期実用化を求める声が寄せられている。この領域ではホロン精工(千曲市)、イトウ精麦(長野市)、JA長野グループなどの協力を受けている。長野県は栽培キノコの一大産地だが、これらは「菌床」と呼ばれる人工の培地に菌を植えたものから育つ。培地は、かつては針葉樹の「おが屑」を主要材料にしていたが、国内林業の衰退で「おが屑」の供給不足が生じ、近年は、トウモロコシの芯を粉末にした輸入コーンコブミールを利用したものが主流だ。

このコーンコブミールに代えて、国内産のソルガムの茎葉を利用できるようになれば、資源の有効利用というだけでなく、近い将来に予測される炭素資源の枯渇に向け、国内での資源作物の栽培に筋道をつけることもできる点で、大きく注目されているのである。そして、栽培後の使用済み培地をペレット化し燃料として利用する技術についても、イトウ精麦との共同研究を経て、木質ペレットと同程度の品質のものをより低価格で提供できる可能性を見出している。

そもそもバイオマス燃料は、化石燃料と異なり、燃焼時の排出量とほぼ同量のCO2を成長時に吸収する(カーボンニュートラル)。食用にし、きのこ培地に使い、さらにそれを燃料に使用できれば、CO2削減に大きな効果が期待できるのだ。出発点は、地球環境保全やCO2の削減に、自分の研究分野である酵素による木質タンパクの分解の領域から貢献できないか―ということでした」と語る天野教授。その研究が、健康面の影響に配慮した食品開発に、キノコ栽培という地場産業の振興に、そして高齢化・遊休農地の増大が著しい中山間地の農業の再生に、新しい展開をもたらそうとしている。信大発地域イノベーションのモデルケースだといえよう。

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター

進化したインターバル速歩 i-Walkシステム

進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!

技術シーズ展示会2014

技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開