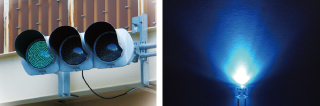

白熱電球や蛍光灯に代わる次世代照明として注目を集める発光ダイオード(LED)。車のヘッドライトや街灯など様々な用途への拡大が考えられるが、照明に適する白色の光は、一般に、青色LEDの光を黄色の蛍光体に当てて作られている。

この青色LEDの量産化に大きく道を開く新技術を、信大工学部が中心になった産学官のグループが共同で開発した。青色LED製造に不可欠の高品質な単結晶サファイア基板を、従来よりも大きなサイズで、安定的に作る新技術だ。

2011年3月をめどに事業化をはかり、新たな地域産業の創出を目指している。大型単結晶サファイア製造―この技術の核心(コア)は何であり、また、それは社会にどんな影響をもたらすのか?開発した工学部干川圭吾客員教授(信大名誉教授・元教育学部教授)の研究室を訪ねた。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第59号より

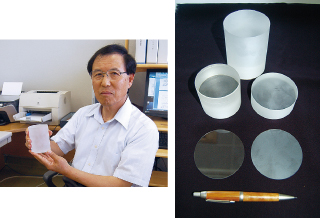

「結果を数値的に言えば、従来は直径2インチ(約50mm)が主流だった単結晶サファイアを、3インチ(約75mm)で製造できるようにしたということです。さらにごく近い将来に、4インチ、6インチも可能です」干川客員教授は、円柱形の単結晶人工サファイアを手に、話し始めた。

この円柱形の単結晶のインゴット(塊)が、特殊な装置で円板状に薄切りにされ、青色LEDの基板(ウエハ)になる。

1インチ、2インチの違いを軽く見るなかれ。1枚のウエハは最終的に細分化され多数のLED素子になる。ウエハの直径が2~3倍になれば、取れるLED素子の数は単純計算で4~9倍。「量産化に道を拓く」と注目される所以だ。

「しかし、この直径を大きくすることが至難の技だったのです」

作るのは単結晶のサファイア。ガラスを溶かして固めるのとはわけが違う。原子が規則性を保って並び、どの部分を取り出しても結晶の軸が同じ方向を向いていなければならない(これを「単結晶」と呼ぶ)。

しかも、LED基板に使用するには、専門用語で「C軸」と呼ばれる特定の軸方向に成長させた結晶でなければならず、この条件を満たす形で大型化することが難しかった。

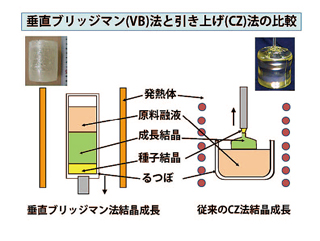

干川客員教授らは、従来、「日本が最も得意」と言われてきた「引き上げ法」の限界を見極め、これまでは工業用に使用された例が少なかった「垂直ブリッジマン法」という方法を採用した。そして、試行錯誤の末に、先の条件をクリアする形で、単結晶サファイアの大型化に成功したのである。

「今回の研究は、信大初の寄附研究部門として進めたものです。この点も、地域の産業振興にとっては重要だと思います」と干川客員教授。

寄附研究部門とは、寄附講座と同様研究経費を企業の寄附によって賄い、共同で研究を進めるもの。

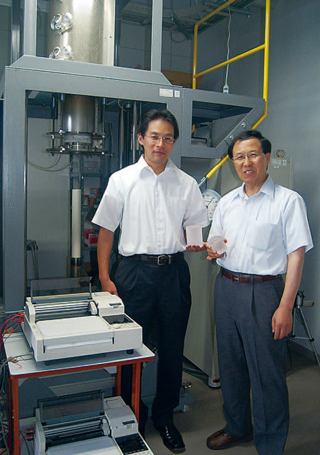

この単結晶サファイアの研究は、シリコンウエハの研磨装置で世界トップのシェアを持つ不二越機械工業(長野市)が、平成20年4月に工学部に同部門を設置し、この領域で多くの実績を有する干川名誉教授を客員教授として迎え、同社開発研究部の宮川千宏係長が研究員(客員助教)になるなどして進めてきた。

平成21年には、寄附研究部門の開発成果を技術シーズにして、不二越機械工業が、直径4、6インチの単結晶生産装置を製造・販売し、NELクリスタル(福島県楢葉町)が大口径サファイア基板の製造・販売を行なうことを最終ターゲットにした共同研究を進めてきた(平成21年度経済産業省「地域イノベーション創出研究開発事業」-管理法人・信州TLO-採択事業)。

もちろん、これに先立っては、信大工学部が、地元企業や長野県工業技術総合センターなどとともに進めてきた産学官連携による取り組みの歴史があるのである。

今回の単結晶大型サファイア製造技術の開発は、現在、各国がしのぎを削っている青色LEDの製造開発に大きな効果を上げるだけでなく、この間の産学官連携の進展を踏まえて、結晶製造の装置製作-結晶生産-基板加工(スライス・ポリッシュ)-基板(ウエハ)販売という、長野県における新たな地域産業体系を創出する第一歩でもあるのだ。

●会社の新分野進出開発研究で役に立ててうれしい 不二越機械工業 開発研究部 係長 宮川 千宏さん

会社では、半導体関係の製造設備の設計・製造に関わっていましたが、2年前から単結晶サファイア研究の担当になりました。会社の研究室と信大の研究室を行ったり来たりの毎日ですが、会社としての新分野進出の先導役であり、とてもやりがいを感じています。干川先生をはじめ信大と連携して研究を進められることを幸運に思います。

発光ダイオード(LED)とは、電流が流れた時に発光する半導体素子。特定の物質が、電気のエネルギーを受け取った時に、それを直接光に変換する発光原理。

物質によって発光する光の波長が異なり様々な色の光ができる。赤から緑くらいまでの発光体は、既に30年ほど前から実用化が進んでいるが、青色の発光体は実用性のあるものの発見が遅れ、1993年を前後する頃から、窒化ガリウムが定番となり開発が進んでいる。サファイアウエハは、この窒化ガリウムの薄膜を作るのに最適の基板として利用される。

光の三原色は、赤・緑・青で、その合成によって白い光が生まれる。現在はまだ、波長の調整が難しく、この方法よりも、黄色蛍光体に青色の光を当てて白色光を出す方法が主流だが、いずれにせよ、LEDを照明として使用する際に重要な役割を果たすのが青色LEDである。

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター

進化したインターバル速歩 i-Walkシステム

進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!

技術シーズ展示会2014

技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開