携帯電話、コンピュータ、自動車。今や私たちの生活には欠かすことが出来ないモノたち。身近な存在で、あるのが当たり前、便利なのが当たり前という時代。これらがなくなれば、普段の生活がままならないという人も多いだろう。

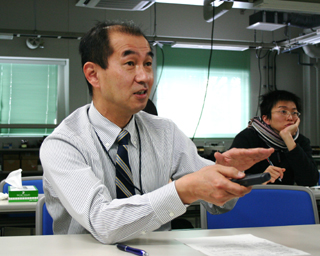

こうした電子機器に欠かせないデバイス※1や材料の開発を手掛けるのが、信州大学工学部の佐藤教授・曽根原助教の先端磁気デバイス研究室。

急速な進化を遂げてきた電子機器も、「進化の限界が近い」とささやかれている。新たな技術と材料、そして斬新なアイデアと探究心で、進化の限界を超えるために挑戦し続ける研究現場。

小さな部品が新しい未来を切り開こうとしている。

※1 コンピュータ内部の装置や周辺機器、部品のこと。

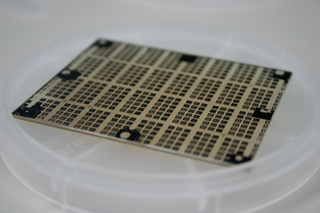

コンピュータやデジタル機器に使われている「LSI※2(大規模集積回路)」。集積回路は、多くの研究者によって小型化、高効率化などが進められてきた。そんな中、先端磁気デバイス研究室では、LSIの新たな進化に挑戦している。LSIに磁気部品を組み込み、機器内の省スペース化と消費電力を抑制する技術を開発している。

磁気部品をLSIに組み込むには高度な技術が要求されるが、佐藤教授らは企業との共同研究で、独自の材料を開発。この材料を用いて設計した磁気部品は、LSIに組み込んでも磁気ノイズによる影響を与えなくなる。こうした技術が実用化すれば、今まで以上に高い集積化を実現することができ、機器の小型化あるいは大容量の情報処理が可能になる。

また、LSIへの電力の供給量を調整する「パワーマネージメント」の技術も手掛けている。これは、多くの情報処理が必要な時はたくさんの電力を供給し、必要ない時は電力を少なくするもの。必要な部分にだけ効率よく電力を流すため、部品レベルで省エネが可能になり、バッテリーの持ちが良くなる。

※2 Large Scale Integrationの略称。大規模集積回路。

現在の携帯電話は、通話はもちろん、ワンセグ放送の視聴、無線データ通信、GPS(衛星による位置測定システム)など、サービスの多様化が進んでいる。

研究室では、今後の携帯電話の多機能化を見据え、次世代の携帯電話サービスに対応するためのアンテナを開発。これまでの研究で、VHF帯※3の周波数に対応すること、小型化・軽量化、感度を上げるなどの研究成果が出ている。

また、サービスごとにアンテナと送受信回路を必要とするが、磁気技術を使った新しい電子部品を考案し、複数ある送受信回路を一つにする研究も行っていて、さらなる小型化と製造コストの削減も目指している。

※3 周波数が30~300 [MHz]で、波長が1~10 [m]の電波。

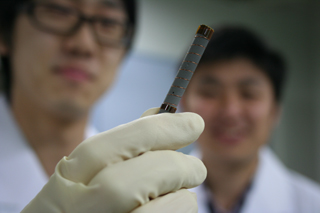

電気自動車やハイブリッド自動車の速度制御やトルク制御には、精度の高い電流測定が求められる。この測定精度が上がれば、自動車の安全性が高まるほか、効率の良い電力変換が可能となり、少しの電力で長距離の走行が可能になる。

ところが、センサ信号にノイズが混ざり正しい電流測定ができていないというのが現状。この問題を解決するため、光で電流を計測する「光プローブ電流センサ」を開発している。光は電磁波の影響を受けにくい特性があるため、従来のホール素子を用いた電流センサに比べ、大幅にノイズを削減することができた。

さらに部品の軽量化・小型化による自動車の燃費向上を目指すほか、より測定精度が高いセンサを開発する。

大手自動車メーカーとの共同開発も行っていて、実用化に近い注目の技術だ。

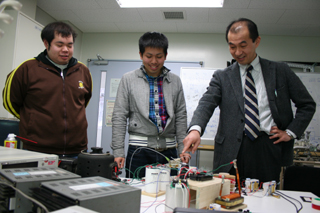

「実際に商品化されて社会に役立つ技術開発をする」というのが研究室の理念。そのため、材料の開発や回路設計の段階から実用化を見据えて取り組む。

回路製造のためのクリーンルーム※4や材料・部品特性を評価する装置などの充実した研究設備が整っていて、材料開発だけでなく、解析、設計、製造、試験と、一連の流れをすべて研究室で行えるのも特徴。

企業だけでなく学内外の研究室との共同研究も積極的に行っていて、世の中のニーズに合った開発を手掛ける。

こうして研究室から生まれた小さな部品やアイデアは、未来の私たちの生活を支える優れた製品となるのだ。

※4 長野市ものづくり支援センター(通称:UFO Nagano)内

先端磁気デバイス研究室ホームページ → http://amdl.shinshu-u.ac.jp

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター

進化したインターバル速歩 i-Walkシステム

進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!

技術シーズ展示会2014

技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開