メディカル(医療・健康関連)産業の集積で地域の新たな発展を目指す地域イノベーションの動きが長野県で一挙に加速している。

本特集では、まず、その概要と経緯をまとめ、次に、信大とともに取組みを牽引する(財)長野県テクノ財団の市川浩一郎理事長に抱負と展開をうかがい、最後に、信大サイドのキーマンである産学官連携推進本部 杉原伸宏准教授に取組み全体を解説してもらった。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第72号(2011.11.30発行)より

国際的なメディカル集積地域へ

―長野県全域が国から「地域イノベーション戦略推進地域(国際競争力強化地域)」に選定された。長野県の産学官金の共同提案のどの点が評価されたと考えるか?

市川理事長(以下敬称略):共同で申請したのは、長野県全域を「次世代産業の核となるスーパーモジュール供給拠点」とする構想と、それを実現するための戦略プログラムだ。長野県製造業が得意としてきた超精密加工技術や電子機器生産技術を、付加価値の高い医療関連分野に焦点を当てて、集中的に活かしていこうというのが基本戦略となっている。

メディカルは、医療機器だけでも25兆円の市場が広がっているといわれる成長領域だ。円高や震災の影響で停滞している長野県経済、特に製造業の未来を切り拓く重点領域になる。雇用促進にもつながるはずだ。

長野県は明治から昭和初期の製糸産業、昭和10~40年代の疎開企業の定着から精密機械工業の発展、そして昭和50年代から平成にかけての精密加工技術を活かした電子・情報・自動車関連の展開―というように歩みを進めてきた。次の一歩をどこに踏み出すか、課題も多い。

長野県は特色ある企業が多く、一概に一つの領域を挙げることはできない。具体的には、ライフ(医療や福祉)、グリーン(エネルギーや環境保全)、航空宇宙産業、次世代自動車など、様々なカテゴリーがあるが、産学官連携の効果を大きく活かせるのが「メディカル」(医療関連機器・部品)の分野ではないだろうか。

メディカルに連携の力を注ぐのは何故?

―長野県テクノ財団はこれまでも知的クラスター創成事業などで県内の製造業と大学の連携の橋渡し役を果たしてきた。カーボンナノチューブ(CNT)などの素材関連や、電子デバイス関連などで成果は大きかったと思うが、今回メディカルに焦点を当てたのは何故か?

市川:医療や健康が重視されている時代背景がある。日本は高齢化傾向にあり、世界的にも大幅な人口増で、メディカルは需要の拡大が予想され、期待が大きい。それに、メディカルは、様々なものづくりの技術や大学の研究が活かせる領域だ。CNTを人工関節に利用したり、最先端の表面処理技術を人工臓器に使ったり、精密加工技術を内視鏡に活かしたり…というように、今までの産学官連携の成果を注ぐことができる領域である点も大きい。

―メディカルの領域で産学官金連携を進めるにあたり、今までと違うことは何か?

市川:これまでは、医学部や医学部附属病院との連携や共同研究が少なかったと思う。

医療関係は専門性が強く、ものづくりの企業の経営者や開発担当者には敷居が高い印象があったが、ここ数年来、信州大学が「医工連携活動」として企業技術シーズとのマッチングや連携の道を拓き、2009年からは「信州メディカルシーズ育成拠点」を設置し、医学的エビデンスに基づいた製品の有効性・安全性を検証する環境を整えてくれたことも、地元製造業界には身近な関係になった。

多くの企業の参画のもと、2010年に「信州メディカル産業振興会」が設立されたのも良い影響を与えている。

長野県の戦略&プログラムの特徴は?

―メディカルで国際競争力の強い産業集積地域を目指す戦略やプログラムの特徴は何か? 特に長野県の優位性として誇るべき点は?

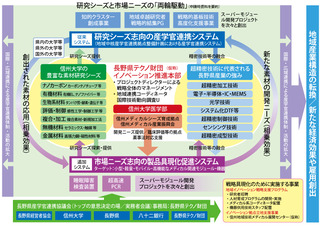

市川:一つは産学官連携のアプローチ方法の追加だ。研究シーズアプローチと現場(市場)ニーズアプローチの「両輪駆動」で行きたい。従来は、大学の優れた研究シーズから出発し、それを利活用して高付加価値の製品を作ることに注力してきたが、これに加えて、大学医学部や病院の中から現場ニーズを発掘し、その解決のために必要な要素技術や素材を整理して、産学官金の共同チームで機器やモジュールの開発を目指す、ニーズアプローチも加えていく。

二つ目は、特にこの戦略遂行においてはターゲット分野を明確にしたことだ。分かりやすく言えば、付加価値の高いメディカル分野にターゲット絞った「重点特化型」の戦略を進めることで、開発スピードを速め、そこから得られる技術や製造のノウハウを他分野へも波及させていくことが出来るだろうと思っている。

具体的には、何から始めるか?

―戦略並びにプログラムの遂行主体は産学官金の連携体、具体的には長野県産学官連携協議会だ。長野県テクノ財団はその事務局として、事業遂行を牽引する立場にある。何から手を着けて行きたいか?

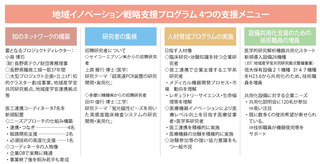

市川:4つの基本戦略があるが、そのうち3つの柱を信州大学に担っていただくことになった。第一にはメディカル関連モジュール・機器の開発研究者を集め、チームを作る。既に、県内の企業から博士号を持つ2人の研究者を信大医学部に招聘している。

第二は、中長期的な戦略を担いうる人材育成のシステムを構築することだ。メディカルへの参入を目指す企業の現場では、薬事法や治験の知識を持つ人材が求められる。また、研究に協力してくれる地域や市民の存在も大切になる。地域を挙げて必要な人材を育てなければいけない。

第三には、信州大学に設置されている医学研究関係の各種先進設備や機器を、民間企業の開発担当者が実験などに利用できるように、使い方を指導できる技術職員を増員していただけることとなった。

一方、テクノ財団としては、産学官連携のコーディネート機能を充実すべく、県内5箇所の地域センターに加え、今年10月、県松本合同庁舎に「メディカル産業支援センター」を開設した。技術、薬事、知財、マーケティング等のノウハウを持った8名のコーディネータが活動をスタートさせている。

更に、企業活動の財務部門をサポートする八十二銀行では、既に60名もの連携コーディネータを設置していただいており、前例にない連携体制で産業振興に臨んでいる。

メディカルは、薬事や治験といった高いハードルを持つ世界。しかも競争は激化しており、「国際競争力」を持つためには領域を超えた英知の結集が不可欠だ。

世界の「メディカル」をターゲットに、地域の産学官金が総力を挙げてイノベーション(技術革新)に挑む、そして、何よりも、医療を必要としている方々の願いや希望に応え、地域社会に貢献してゆく、それが本戦略プログラムの真髄である。

メディカル産業集積に向け信大が地域に果たす役割は何か?

加速する産学官金共同での信州メディカル産業の育成は、長野県から世界に向けて産業社会の新たなあり方を提示する可能性が大きい(これが信州発のイノベーションだ)。期待が高まるこの取り組みにおいて、信州大学はどのような役割を果たすのか? 産学官連携推進本部の杉原伸宏准教授に聞いた。

メディカル産業振興、現状をどう見る?

杉原准教授(以下敬称略):このほど、文部科学省・経済産業省・農林水産省共同での地域イノベーション戦略推進地域(国際競争力強化地域)への選定、文科省の同戦略支援プログラムの採択、さらに経産省の「技術の橋渡し」拠点整備事業としての信州地域技術メディカル展開センターの新設という3つの新たな事業開始が決まり、メディカル分野での産学官金連携は新たな段階にステップアップしようとしている。

こういう局面を切り拓くことができたのは、2009年に(独)科学技術振興機構(JST)の地域産学官共同研究拠点整備事業に「信州メディカルシーズ育成拠点」が採択され、それを受けて、地元の産業界の皆さんの協力で信州メディカル産業振興会が創設されて以降、長野県、長野県経営者協会、そして地元のものづくり企業の方々の並々ならぬお力添え、協力があったからだ。

特筆するべきポイントは?

杉原:プロジェクト全体の目的や展望は、(財)長野県テクノ財団の市川理事長も話されているので省略するが、テクノ財団の尽力で、行政サイドにも医工連携の橋渡しをするコーディネータが配置されたことが体制上は画期的なことだ。産と学の連携を、製品化に至るまで幅広く支援できる道筋が開けた。コーディネータの方々には、共に学びながら活躍されることを期待する。

また、地域の金融機関の協力ということで八十二銀行さんにも参画していただくことになった。地元企業の状況を詳細に掌握されており人脈も強いので、今まで以上の発展が望めるだろう。意欲と熱意も感じる。

医学的研究解析機器の共用化とは?

杉原:文科省の戦略支援プログラムにも4つ目の柱として「設備共用化支援のための技術職員の増員」が位置付けられている。

既に信州メディカルシーズ育成拠点の事業として、2011年6月から、JSTの支援で導入した26種類の機器に、それまでに信州大学が保有していた機器を加え、合計47種類を共同研究する企業・機関と共用できるよう門戸を開いてきた。

メディカル関連機器は、人の命と健康に関わるものだから、効果や安全性をエビデンス(科学的根拠)に基づいて立証しなければいけない。そのための機器は高価なもので、かつ取り扱いもある程度技術性がいるものなので、連携して研究を進めるグループで共用して、使い方も習得しながら利用することが効率的だ。これから、共同研究が広がって行けばますます重要になることで、それがプログラムの中に明確に位置付けらえたことは評価できる。

新設される信州地域技術メディカル展開センターとは?

杉原:経済産業省の「技術の橋渡し」拠点整備事業として信州メディカル産業振興の産学官金共同のセンターとして新設される。ハード面の整備だ。医療現場のニーズを把握する医療従事者と企業技術者等が集結して常時連携できることを目指す。工学系の研究者とも連携する。培養実験も可能なレンタル研究室も多数用意し、今までの大学の研究棟とはイメージの違うものになるだろう。

信州メディカルシーズ育成拠点の事務局もこちらに移り、医学領域の研究開発総合マネジメントや、先に述べた医学的研究解析機器の共用のハンドリングなども行う。大学病院での臨床研究の窓口や、市民も参加する学びや実証の場としても利用していくことになる。

関心のある企業や研究者には、ぜひレンタル研究室の利用をお願いしたい。

関心ある企業はどこにアクセスすれば良いか?

杉原:メディカル展開センターが完成するまでは、信大産学官連携推進本部の信州メディカルシーズ育成拠点事務局に連絡いただければ幸いだ。

既に、地元のものづくり企業を中心に信州メディカル産業振興会(会長:キッセイ薬品工業(株)神澤陸雄社長、副会長:セイコーエプソン(株)花岡清二会長)が結成されており、85の企業のほか、大学等教育機関、医療福祉機関、行政機関、金融機関、個人など129の団体・個人が参加している。

医療従事者からのニーズとのマッチング交流会や、信大医学部附属病院見学会、薬事法や保険収載などの専門知識の勉強会などを開催している。2011年度からは、情報システム部会、検査機器・計測診断部会などの研究開発部会の活動も始まっている。

その他、同じく地域イノベーション戦略推進拠点に選定された浜松地域の医工連携クラスターとの相互交流や、講演会の共同開催なども行っている。11月にはドイツのデュッセルドルフで開催される国際的なメディカル関連の展示会「MEDICA 2011」にも、メディカル産業振興会で出展した。

こうした機会を通じて、信州のメディカル産業集積地としての発展にご協力いただける出会いができればと考えている。

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD

"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進

多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター

進化したインターバル速歩 i-Walkシステム

進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!

技術シーズ展示会2014

技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催

信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開