─今度は宇宙も関連したお話を。榊宇宙システム部門長から諏訪地域のロケットプロジェクトの連携も交えてご紹介ください。

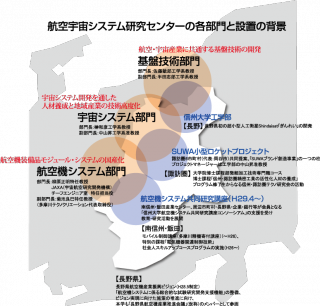

榊 「SUWA小型ロケットプロジェクト」の背景について。「信州・諏訪圏精密工業の活性化人材の養成」の中に大学院の信州・諏訪圏社会人コースという専門職コースが発足したのは平成22年なのですが、その修了生と大学院の在籍者(社会人学生)で始めたのが「信州・諏訪圏テクノ研究会」です。実に“熱い”モノづくりの有志達で、彼らがSUWA小型ロケットプロジェクトの中心メンバーになっています。ちなみにですが、信州大学航空宇宙システム研究センターのロゴもSUWA小型ロケットプロジェクトのメンバーが無償で作成してくれました(笑)。

工学部中山准教授らが、超小型人工衛星(Shindaisat「ぎんれい」)の構造設計に参画しそれが一区切りした頃、次のターゲットに「衛星を載せることができるロケットを!」と話が盛り上がりました。小型ロケットは、精密加工を得意とする諏訪地域の技を詰め込むことができる地域にマッチしたテーマでもあります。時期を同じくして、内閣府の地方創生先行型の交付対象事業にも採択されました。「SUWA小型ロケットプロジェクト」ではこれまでに培ってきた炭素繊維強化プラスチックの加工・金属接合技術やハイブリッドエンジンの開発などを行い、できれば100km(宇宙空間までの距離)飛ばしたいと思っています。

佐藤 社会人大学院修了生には、「あなた方は地域の先導者であれ」と伝えています。ですが地方の会社はそれぞれがすぐ独立できるほど甘くない。「信州・諏訪圏テクノ研究会」の大学院修了生たちは、所属企業の垣根を越えたネットワークを作り、休日や時間外に活動してきたのです。立派です。

榊 情熱と努力なしには出来ないことですね。同プロジェクトのコンセプトは「ロケット=安全・低コスト・再利用」です。宇宙にモノを送るために、ロケットのコストダウンと再利用は必須です。安全についても、ロケット類は火薬の塊をイメージして危険なものと捉えられがちなのですが、同プロジェクトにおいて製作するロケットのエンジンはハイブリッドエンジンです。点火時以外は火薬を使いません。

佐藤 地元企業にもメリットがあります。同プロジェクトの取り組みは元々地方創生「SUWAブランド創造事業」の目玉の一つであり(プロジェクトマネージャー:工学部中山昇准教授)、地域活性化ということで始まっています。小型ロケットの多くは民間企業がビジネスに使うためのもの。測定用、気象衛星だとか農地の遠隔モニタリングとか船舶航路監視用が目的です。あわせて小型ロケットは基本的に単品・試作商売的なところもあるので、中小企業向き、県内企業にはビジネスチャンスです。

榊 宇宙システム部門への参画に快く引き受けてくださったJAXAの嶋田先生がハイブリッドロケット研究の大家ですのでいろいろとご指導いただけるのも強みです。固体燃料の形状検討とか、まだまだやることは多いのですが、ハイブリッドロケットは有望かつ可能だと思っています。

ちょうど先週、地方都市で開かれる工業見本市では国内最大級とされる「諏訪圏工業メッセ2016」が開催されました。中でも航空宇宙産業の展示ゾーンは例年より拡大されて同プロジェクトも出展しました。特別展示「下町ロケット」コーナーの隣で注目を集めていました。

半田 航空関係のパーツを作っている企業も県内に40社くらいはありますからね。

榊 ええ。事実、メッセへの出展が受注の大きなきっかけになっています。先ほどMRJの話が出ましたがMRJにも県内中小企業のパーツが採用されていますから。その一端を担うのが我々、と自負できるくらいに活動を高めたいですね。社会人大学院コースは継続していますから地元もセンターに期待を寄せていると思います。

─本日は、来年4月から本格的に始まる航空機システムプログラムで学ぶ信大生、大石さん、ケルビンさんに来てもらっています。

半田 2人とも飯田での講座の話が上がったとき、すぐに自分から「行きたい」と手を挙げてくれたんですよ。

大石 実は、航空機や宇宙に興味があり、どこかで関われるかもと思って電気電子工学科に入ったんです。私が大学院に進学する時、ちょうどこの講座が出来るなんて(!)グッドタイミングと思ったんです。講座が開かれる飯田市の辺りは夜空が美しいところだと聞いていますので、星空も楽しみです(笑)。

ケルビン 僕はマレーシア出身なんですが、小さいときからラジカセや車のパーツや中古パソコンをもらってきては分解して仕組みが知りたかった。ほとんど壊すだけでしたが(笑)。機械工学方面に進むぞと決めたとき日本(長野県)に親戚がいるので、留学も視野に入れて高専(高等専門学校)や大学を探して2011年に来日、長野高専を経て信州大学に入りました。

大石 私も父親が暇さえあれば機械いじりや車修理をしていたので、それを見て自分も小さいころから何かを分解して遊んでました。さきほども言いましたが空を見るのも好きなので、星や飛行機を見たりそのことについて考えたりするのはとにかく飽きません。いつか航空機や宇宙を研究する人になれたらと、漠然と思い続けていて、信州大学に入ったら、航空機のプログラムに参加できることになって、着々と夢に近づいている感じです。

ケルビン 飯田では企業に近いところで勉強、研究できるのが嬉しいです。長野県内には細かな部品を作っている会社が多いので、そのモジュール化などを学びたい。まだ飛行機の勉強が足りないんですが、やはりそっち方面で、将来的には日本から海外に輸出する部品やモジュールを自分の手で作れたらいいなと考えています。

大石 私も将来は大学院で研究できたことを仕事に出来たらいいと思っています。具体的には企業の技術開発部門とかで。出身が京都なので将来どの地域で仕事をするか迷っているところはあるんですが、希望はやはり航空機に携わることです。

半田 飯田の企業にインターンシップしてもいいですね。

佐藤 2人はまだ4年生ということで卒業研究をやっていますが、柳原先生からご指導いただき、講座に入る前からすでに準備勉強を始めているところです。

─最後に、信州大学をとりまくステークホルダーの方々に、それぞれメッセージをお願いします。

半田 日本において航空機産業はこれから自動車産業に継ぐ産業になると思います。全国の企業・大学などの機関が大々的に取り組むでしょうから、長野県という枠を超えていろいろな大学・研究機関・企業などと協力してやっていければ有り難いと思います。是非一緒に!

柳原 JAXA側の印象だと、昔は大学と企業とJAXAがあって、皆バラバラにやっているイメージでした。それではイカン、ということでここ数年前からJAXAは大学と企業と協働を始め、良い成果が出てきたと思っています。私は大学とは違うベースを持っていますので、世界のニーズを含め、情報や技術を企業にも紹介し、これまでに無いものを共同で創っていくように頑張りたいと思います。

また講座を開設する旧飯田工業高校の施設に、地域全体の産業育成、研究開発、教育施設等が入るわけですが、現在海外にしかない航空機部品の認証を取るための試験設備・認証施設の新設が計画されています。国内初の施設で、この認証施設があれば製品開発が非常にやりやすくなる。そのための人材育成にもセンターが貢献できると思います。

榊 大石さん、ケルビンさんが小さい頃から飛行機や宇宙が好きだったと聞いて、自分と同じだと思いました。

柳原 私もいつも空を見て、彼方のことを考えていました。「思えば通ず」でしょうか。

榊 私の場合は一旦は空への憧れは胸にしまい、大学進学時は機械工学科を選んだんです。大学時代を通じても、航空機なんて夢の夢だった。今、回り回って目の前にこのテーマがある。それも信州大学が専門のセンターを設置し、まさか自分が携わるとは思ってもみなかったですね。信州大学で航空宇宙に携われるんだということを大いにPRしたいです。

佐藤 諏訪圏のロケットや飯田の共同研究講座に社会人がメンバーとして入ってくれるのは学生にとってとてもいい環境だと思います。信州大学の多彩な取り組みをいろいろな方々に知っていただきたいし、学生も含めてのこの座談会は、直接いろんな形でご協力いただく地域の方々、特に諏訪と飯田の企業の方々に読んでいただきたい。センターとしての覚悟表明です(笑)。

また、表看板に航空宇宙を掲げた学科を持つ大学はありますが、決して数は多くない。信州大学の学部名に航空や宇宙の看板はないけれど、気持ちはそれ以上にあります。航空機産業の従事者も元を正せば機械であったり電気であったりして、基本・ベースに自分の確固たる専門があり、携わった場所で専門を活かしスキルを広げているのだと思います。学生諸君、どんな方向に進むにせよ、モチベーションを失うことなく、まずは自分の専門を固めよう!

ケルビン それでは私は、信州大学に留学を考えている方に一言。信州大学工学部の学生は国内外の学会やシンポジウムに参加、発表する機会が多くあり、海外の大学との連携で、世界中から研究者が集まります。また、信州大学は産学官連携や地域貢献にも力を入れており、県内多数の企業との共同研究が実現しています。そして、信州大学は学生が社会で活躍できるよう、人材育成にも力を入れています。社会が求める考える力やプレゼン力を学生が身につけられるよう、先生方が日々熱心に指導してくれて、ほんとにいろいろな支援に感謝しています。

長野県内には航空機の部品を作っている企業がたくさんあることから、来年度からの大学院の研究テーマとして私は航空機関連の研究をテーマに選びました。これから、国際社会の発展により、航空機の需要が倍増する中で、私は長野の企業と共に国際航空機業界を通じて社会に貢献することを目指します。信州は、とにかく自然が豊かで、最適な学習環境です。週末には気分転換として、気軽に近場の観光スポットを訪れることが出来、夏季も快適、冬季にはウインタースポーツなどが楽しめいいところですよ。

大石 新しい知識や知見を得ることは、広い視野を持てるようになるのと同時に、考えることができる視点を増やすことに繋がります。一つの問題に対して、あらゆる切り口から考察できるようになるということです。私は学部で、電気電子工学という視野と数多くの視点を得ることができました。私は大学院に進学し、この航空宇宙システム研究センターで行われる研究や航空 機システムプログラムでの勉学を通して、新しい視野とさらに多くの視点を養えること、また興味を抱いている分野に近づけることを大変嬉しく思っています。

─これまでの長野県での航空・宇宙に関する「点」の話題が、本日の座談会でひとつにつながり、日本や世界を視野に置く、大きな、夢ある未来が見えた気がします。本日お話を伺った皆さんの夢や情熱に、同じ大学の関係者として誇りを感じました。本日はどうも有り難うございました。

机上のロケットはSUWA小型ロケットプロジェクトで実際に打ち上げた、全長約1.5mの1号機 「SST001」ハイブリッドエンジンを搭載し、約370mまで上昇した。