2013年10月6日に開催した国民体育大会本大会「スポーツ東京2013」の山岳競技でリード競技優勝、ボルダリング競技2位の成績を収めた中嶋さん*。今、世界のトップクラスのクライマーとして注目されている。4歳でクライミング(岩登り)に触れ、8歳から本格的に始めて、メキメキと上達、国内で数々の記録を打ち立て、15歳(高1)の夏、単身イギリスへ飛んだ。そこで、いきなりイギリス最難関クラスの岩を3本登ってしまうという天才ぶりを発揮、世界のクライマーたちを驚かせた。これまでのクライマーとしての歩みを聞いた。

(文・中山万美子)

* 競技は中嶋さんと笠原大輔さん(会社員)の長野チームとして出場。

山岳競技のリード競技、ボルダリング競技は、共にフリークライミングと呼ばれる分野で、道具に頼らずに岩を登っていく。大雑把にいうと、リードは安全確保のロープを使って高い岩壁を登り、ボルダリングは、ロープなどの確保もせずに3~5mの巨石(=ボルダ―)を登るもので、国体では双方とも人工壁を登っていった。ここ数年、日本のクライミング人気は高まり、数多くのクライミングジムが誕生している(ジムの多くはボルダリングが中心)。中嶋さんはボルダリングが得意で、今回の国体の個人成績としては1位を獲得している。

お父さんは、信州大学山岳会OBで、クライマーとして名を知られた中嶋岳志さんだ。幼いころから、父・岳志さんに山へ連れて行ってもらい、次兄(信州大学教育学部4年)の渉さんと共にクライミング技術を叩き込まれてきた。父を監督に兄と共に国体へ出場し、リード競技3位、ボルダリング競技1位という成績も残している(2009年)。

親子でトレーニングの場として、研鑽を積んできたのは、1970年代末からクライマーたちで賑わうようになった長野県川上村の小川山や、山梨県北杜市瑞牆山(みずがきやま)。夏休みなどは、キャンプをしながら、クライミングをする。中嶋さんが中学生になると、父に仕事があって途中で帰った後も、兄と二人きりで1週間ぐらいは平気でキャンプ生活をしていたという。

11歳でクライマーにはよく知られた瑞牆山の「燃えた地図」という岩を完登し、その後も長野県を中心に次々と難関レベルの岩を完登、数々の記録を打ち立てた。中嶋さんの名前は徐々に他のクライマーたちの間に知られていく。この時点で、すでに父とは別に独自のクライミング仲間が何人もいた。その知り合いの1人にイギリスで受け入れてもらえる知人を紹介してもらったという。

「15歳の時に、フリークライミングで自然の岩石を登る本拠地、イギリスへ行ってみたくて、一人で知り合いに現地の知人を紹介してもらっていきました。仲間と一緒にいきたかったんですが、誰も都合つかなかったので」と、こともなげに中嶋さんは言う。

親がアレンジしたのでもなく、自分の知り合いのつてを頼って現地へ赴き、1泊だけその知人の、知人の家に宿泊したのち、あとは、一ヶ月ほどのキャンプ生活をして、ひたすらクライミングをやり続けたのだという。

“15歳で単身キャンプ生活一ヶ月”だけで十分驚きだが、初めての海外(厳密にいうと1歳の時に家族で渡航経験あり)で、しかもこれまで誰も登れなかった岩を含む、最難関クラスの岩を3本も登ってしまうという、イギリスのクライマーたちを驚愕させる成果を挙げたのだ。

「まあ、よく親が許したとは思いますけど(笑)。特別な不安とか、なかったんですよ」

確かに特別な不安を抱いていたら、そんなことはできないし、そもそも思いつかない。

「英語はダメでしたけれど、向こうはプロなので、なんとかくみ取ってもらって、大きな支障はなかったですね」

とはいうものの、しっかりイギリスのメディアにインタビューを受け、知り合いも増えている。以降、中嶋さんの活動は大きく広がり、国内でも長野県外へ積極的に遠征に出かけ、1年後には再びイギリスへ、その後も活躍の場は世界へと拡大した。

中嶋さんは、毎年国体には出場しているが、あまり競技大会に出場しないのだという。

「ぼくは、競技というより、自然の中へ行く方が好きです。課題(登ろうとする対象の岩)の難易度をあげていくこと、また同じ難易度でもそれぞれが違う形をしていますから、その追求が楽しくてやっています」

競争心より、自分の力の精一杯を持って自然に挑んでいく、そこを楽しむ気持ちが中嶋さんのクライミングの心だろうか。

2012年にスポーツウエアメーカーのチームに入ってから、活動の領域がさらに広まった。2013年2月には、フランスのボルダリングのメッカ、フォンテーヌブローへ。9月には南北にロッキー山脈が貫くコロラド州へのツアーが敢行された。

ボルダリングの難易度の表示は少しややこしく、国によって表示の仕方が異なる。多くは最初に登った人の感覚で難易度が決められる(後日修正されることもある)。フランスでは1~8の数字にABCと+、8B+、8Cなどと表現、アメリカではVシステムというV0~V16までの数字で、日本では10級~六段で表現される。ちなみにリードクライミングが行われるような壁はさらに別の表現が使われている。

ともかく、フォンテーヌブローで中嶋さんが制覇したのは、そこで最難関といわれる8C、コロラドで制覇したのはV14。また日本では、フランスから帰国後の3月に瑞牆山のアサギマダラと呼ばれる、最も高いレベルの六段を登っている(史上2番目)。

これらのスゴイ記録は、どんな状況で成し遂げられるのか。

フォンテーヌブローの8Cを登った時の中嶋さんの言葉に、クライマーの心情が見えた。

タイムリミットである日没が近づいていたが、一向にできる気配はなかった。猛烈な寒さの中でトライを続けるストレスに耐えきれず、「今日はもうやめておこう」と一言言って帰りたい衝動に何度もかられたが、あたりが薄暗くなってきてもそれを言い出すことはできず、ひたすらトライを重ねた。

ボルダリングというのは、同じようなプロセスの繰り返しであると思っている。…(略)……成功の1トライ以外のトライは、前進はあるもののすべて失敗の繰り返しである。完登は、言わば失敗の上に鎮座する必然のような形で訪れる。

(face book/THE NORTH FACE (Japan)「Fontainebleau Booudering Tour」中嶋徹)

これまで5回の海外遠征を行ってきたという中嶋さん、特に今年は、フランスとアメリカの再訪と2つの大きな山を越えてきた。自分の成長ぶりをどう思うかと尋ねると、

「成長できたと言うか、変わった点は精神面です。特に集中力はここ一年でかなりコントロールできるようになったと思います。自分の力をいかにして100全て出し切るか。その最重要課題だった精神のコントロールが出来るようになってきたのは、身体面での強化よりもはるかに大きな進歩だと思っています」という。まだまだ、これからが本番というところか。

クライミングを舞台に成長を続ける中嶋さん、やはり将来像、その夢はクライミングに関連したものだろうかと聞いてみると、「これから先、目標や方向性もでてくるかもしれませんが、クライミングについては、やりたいことができればいいと思っています」とのこと。仕事としてやってみたいのは、「研究職で、地質学者になれたら」という瞳が輝いた。

「岩を登っていると、その岩が、どうやってできたのか、何からできているのかと、岩石そのものに興味がわいてきて、中学の頃からずっと信州大学で地質をやりたいと考えていました」

今は、クライミングをしながら、やりたい地質の勉強もできて、とても充実しているという中嶋さん。来春は2月に埼玉で行われる大会に出た後、今度はスイスであらたな課題と向き合うことになっている。(了)

倉田 紗耶加さん(大学院農学研究科 )

倉田 紗耶加さん(大学院農学研究科 )トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム 選抜

アメリカのキノコ会社でインターンシップ

人文学部4年 小嶋諒さん

人文学部4年 小嶋諒さん「気障でけっこうです」で小説家デビュー

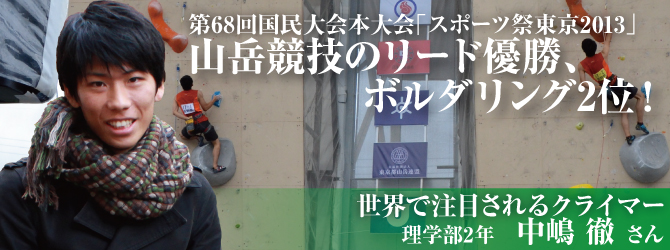

理学部2年 中嶋徹さん

理学部2年 中嶋徹さん世界で注目されるクライマー

第68回国民大会本大会「スポーツ祭東京2013」

山岳競技、リード優勝、ボルダリング2位!

信州大学YOSAKOI祭りサークル「和っしょい」

信州大学YOSAKOI祭りサークル「和っしょい」 悲願の「どまつり大賞」を受賞!

心ひとつに よいてぇこしょ~!

北川篤史さん(工学部4年)

北川篤史さん(工学部4年)卓球で海外遠征!

自分なりのスタイルを追求したい