絶滅危惧種オオルリシジミの研究が保全保護活動に貢献!

江田慧子さんは、2011年秋に日本環境動物昆虫学会奨励賞を最年少で受賞。今注目されている若手昆虫研究者の一人だ。現在長野県と九州阿蘇にしか生息していないという絶滅危惧種オオルリシジミの保護活動に大きく貢献する研究成果を出した。また小さなチョウたちの姿を知ってほしいと、新聞記事の連載や絵本の執筆、読み聞かせなど、積極的な保全保護活動を展開している。

・・・・・信州大学広報誌「信大NOW」第74号(2012.3.30発行)より

江田さんは愛知県出身でお父さんは信州大学OBで昆虫学者。子どもの頃には絶滅危惧種であるギフチョウを飼育していたという。高校生の時に、ギフチョウの生息地が愛知万博のために破壊され、ギフチョウが大きく減少してしまったというニュースを見た。

「高校生で非力な私は、ただ見ているだけしかできなかった。自分で守っていくことができたら…」

この思いが、現在のチョウの研究と保全保護が一体となった活動の原点になっている。

所属する研究室は、AFC(農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター)昆虫生態学研究室(中村寛志教授)。ここでオオルリシジミと出会った。

オオルリシジミは3~4cm、羽が瑠璃色をしたかわいらしいチョウだ。かつては日本各地でみられたが、現在は長野県の安曇野市、東御市、飯山市、そして九州阿蘇地方にしか生息していない。

春、蛹(さなぎ)から羽化した成虫がクララという植物のつぼみに卵を産む。それは1週間で孵化し、幼虫になる。幼虫は1か月後に土の中で蛹となり、そのまま春を待つ。羽化して飛んでいる姿が見られるのは5月下旬~6月中旬だけだ。環境省のレッドデーターブック(絶滅の恐れのある野生生物のデータが記載されている)で、絶滅危惧Ⅰ類に指定されており、さらに長野県指定希少野生動植物に指定されているため、無断で捕獲すると、30万円以下の罰金が科せられる(長野県希少野生動植物保護条例 条例第32号)。

安曇野市では、1995年に「安曇野オオルリシジミ保護対策会議」が設立。保護区には毎年、飼育した蛹を撒いていたが、増えるどころか、撒いた蛹の数より減ってしまう事態が続いていた。保護対策会議は、原因究明の調査をAFC昆虫生態学研究室に依頼した。

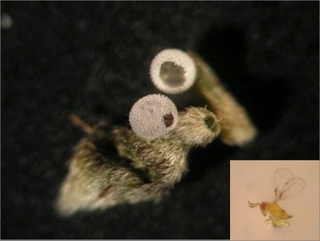

江田さんが研究に入ったころ、卵が寄生蜂のメアカタマゴバチに寄生されていることが主原因ではないかといわれていた。メアカタマゴバチは成虫でも0.5㎜。とても肉眼では判別がつかないほど小さい。まずオオルリシジミの卵への寄生率を調査すると、なんと60~80%にも及んでいた。

これはオオルリシジミの保全活動が成功している東御市(30~40%)と比較すると圧倒的に高い割合である。保護区のメアカタマゴバチの個体数自体も非常に多かった。この違いは、いったい何か…。

江田さんは、東御市と安曇野市保護区の生息地管理方法の違いに注目した。

「保護区には野焼きがない!」

東御市では野焼きが定期的に行われているが、国営アルプスあづみの公園内にある保護区では、公園管理の規定から野焼きができない。

しかし、野焼きすることは有効なはずだ。メアカタマゴバチは、オオルリシジミが蛹で土に潜っている冬から春にかけて、ほかのガやチョウの卵へ寄生している。その時期に野焼きを行えば、メアカタマゴバチは寄生卵ごと焼かれ、駆除できる。そこへオオルリシジミが成虫となって土から這い出し、天敵が少ない中で産卵すれば、卵は順調に孵化して幼虫になるだろう。

江田さんは、調査したデータを揃えて、研究者として、保護対策会議のメンバーとして、国営公園内での野焼きが行えるように交渉し、許可を得た。

2009年に20m×50mの狭い範囲での初の野焼きを実施。野焼きしたところと同じ広さの非野焼きの範囲の2カ所をケージで囲み、ケージの中には飼育したオオルリシジミの卵を入れて調査した。果たしてどのぐらい寄生されるのだろう。

結果は見事に表れた。野焼きしたところは、93%が孵化し、寄生されたのは2%のみ。非野焼きでは、60%が孵化し、30%が寄生されていた。また野焼きのケージ内ではメアカタマゴバチは一個体も捕獲されなかった。

2010年、2011年と野焼きは実施され、3倍の範囲を野焼きした2011年には、ついに飼育した蛹を撒かなくても、オオルリシジミの成虫が自然発生をした。

一方、江田さんは、この実験と並行して、オオルリシジミの順調な人工飼育を行うための方法として、第二化成虫*出現のメカニズムを解明し、出現を防ぐ方策を見出した。

これらの研究は、オオルリシジミの保全保護活動に大きく貢献する、非常に有効な研究として評価され、日本環境動物昆虫学会奨励賞受賞に結び付いた。

*第二化成虫(同年で初めに羽化した成虫の卵から羽化した成虫のこと。オオルリシジミの場合、自然では発生しない。餌のクララがない時期外れに羽化してしまい死んでしまうため、飼育の妨げになっていた)

オオルリシジミの幼虫はクララの花とつぼみしか食べない。クララはかつて薬草やトイレのうじ殺しとして役立つので、人々はクララを刈り取らなかった。農耕地を管理するための野焼きも毎年行われていた。オオルリシジミは人の手入れがあってこそ、生きられるチョウだ。

江田さんは「小さな生き物たちの姿を知ってほしい」という。小さな生き物たちは、私たちに環境の変化を知らせ、持続可能な農業や暮らしの営みを考えさせてくれる。

昨年の夏の終わりに出版社の人々と協力して絵本を出版した。「ちょうちょのりりぃ オオルリシジミのおはなし」(作:江田慧子/絵:さくらい史門/発行:オフィスエム)。絵本作家のさくらいさんが、何度もオオルリシジミのいる現地に足を運んで描いたという。愛らしい絵で読みやすく、「正確だ」と評判の科学絵本。小さないのちも一つ一つステージを乗り越えて成長していることがよくわかるお話だ。

さらに江田さんは、伊那谷に生息するミヤマシジミやヒメシジミの保全保護活動にも一役買っている。今後は、ほかのチョウについても生息している地域の人々に大切な存在であることを伝えて、保護活動につなげたいという。

昆虫の世界では、貴重な女性研究者。今まで昆虫たちには縁がなかった、より多くの人々の目を開かせてくれるかもしれない。期待が高まる。

倉田 紗耶加さん(大学院農学研究科 )

倉田 紗耶加さん(大学院農学研究科 )トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム 選抜

アメリカのキノコ会社でインターンシップ

人文学部4年 小嶋諒さん

人文学部4年 小嶋諒さん「気障でけっこうです」で小説家デビュー

理学部2年 中嶋徹さん

理学部2年 中嶋徹さん世界で注目されるクライマー

第68回国民大会本大会「スポーツ祭東京2013」

山岳競技、リード優勝、ボルダリング2位!

信州大学YOSAKOI祭りサークル「和っしょい」

信州大学YOSAKOI祭りサークル「和っしょい」 悲願の「どまつり大賞」を受賞!

心ひとつに よいてぇこしょ~!

北川篤史さん(工学部4年)

北川篤史さん(工学部4年)卓球で海外遠征!

自分なりのスタイルを追求したい