現在、私たちが利用している水道の蛇口から出る水の元は雨だが、経歴から分類すると川の水と地下水の二つ。地下水の利用率は日本の平均で約15%、長野県平均では約50%に達しているが、町村では100%地下水というところも珍しくない。実際、熊本県や鳥取県では県平均の地下水利用率は100%に近いという。

水道はもっとも重要なライフラインの一つであり、私たちは災害のたびにその重要性を思い知らされているが、その実、地下水の実態はよく知られていない。湧き出ている水はいつ頃どこに降った雨で、どんな経路をたどって水源地に至ったのか―利用している一般の市民はもちろん、水道管理者さえ正確には把握できていない。この、地下にあってよくわからない水の実態を表に出すこと=「地下水の可視化」が中屋教授の研究課題である。

地下水の実態を知ることに、どんな重要性があるのか、中屋教授にたずねた。

「今、多くの自治体は、地下水源をどうやって守るか、深刻な悩みを抱えています。というのは、全国各地で外国資本による森林の買い占めのリスクが高まっています。私有地の場合、森林を維持することはたいへん労力がかかるので、高額提示されれば地主の方は応じてしまう。もしそこが水源涵養林なら、水の利用者にとっては大変なことになりますが、実際にはどこが守るべき涵養林か、正確にはわからないのです」

つまり、川の流れを把握しているように地下水の経路がわかれば、守るべき山林も把握できることになる。地下水は法的には「私水」だが、水源涵養林の地下水は「公水」として指定し、法律で守ることもできるようになるのである。

中屋教授の研究により、今では地下水が、いつ、どこに降った雨で、どこを通って流れてきたか、かなり正確にわかるという。

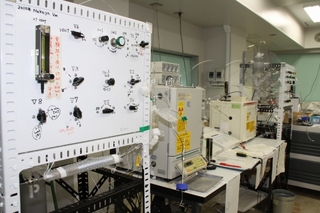

それを調べるため、中屋教授の研究室では、手づくりで地下水の年代測定装置を開発した。これはハイテク機器かと思えるほど、細いパイプが複雑に配管され露出している装置だが、この測定装置により「地下水の可視化」を実現したのである。

雨はどこで降っても同じ水に見えるが、赤道直下の同じエリアで水蒸気になっても、じつは高緯度に降る雨と低緯度に降る雨では質量が異なる。水(H2O)を構成する水素、酸素の性質による違いで、酸素および水素の安定同位体の質量を調べることで雨が降った位置(緯度や高度)を特定できるという。また、大気中にはフロンガスや六フッ化硫黄が含まれるが、これらは冷媒や絶縁ガスとして人工的に作りだされて大気中に均一に存在する物質で、しかも何年にどの程度存在していたか測定記録がある。そこで、地下水に含まれるフロンガスや六フッ化硫黄の濃度を調べて平衡にある大気中濃度に換算すると、何年に降った雨かが特定できるというわけだ。

地下水には水質の問題もある。弱酸性の雨が地下で鉱物を溶かし、化学風化や水と岩石の相互反応が進むと深刻な問題が生じることがある。その一つの例が、バングラデシュのヒ素汚染地下水の問題で、中屋教授は国際的な研究チームの一員として共同調査に参加している。

日本の多くの地下水は、浄化処理をせず塩素を加えるだけで上水として利用できるほどきれいだ。飲料水として極めて貴重な資源である。

「日本では早いところで5年、普通は10~50年間地下に滞留して地上に出てくることがわかっています。つまり、今水源涵養林を守ることは、子どもや孫の世代が利用する飲料水を守ることにつながるわけです」と中屋教授はいう。どのくらいの量の地下水が、どのくらいの時間をかけて循環しているかわかれば、水源地での適切な取水量もわかり、極端な気候変動がない限り、永遠に貴重な水資源として利用できるのである。地域間で融通し合うことも可能だ。

「水源の森林は、カーボントレード(温室効果ガスの排出取引)としても注目され、その価値が見直されています。涵養林を大切に守ることで、貴重な水を育てながら使ってほしい」と、中屋教授は研究成果が生かされていくことに期待している。

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」