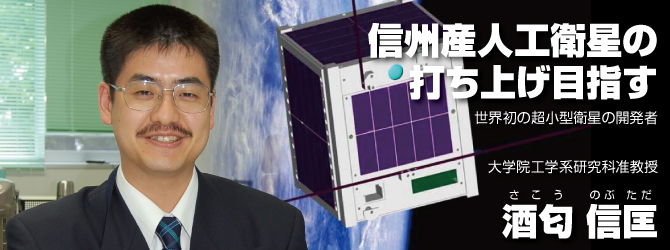

信州産人工衛星の打ち上げを目指す若き研究者が2010年春、大学院工学研究科の准教授に着任した。東京大学大学院在学中に、同期の仲間とともに、世界初の手作り超小型衛星を完成させ2003年に打ち上げた経験を持つ酒匂信匡准教授だ。現在、国立天文台などが2011年8月に打ち上げを予定する超小型天文観測衛星「ナノジャスミン」の開発の責任者も務める。

信大でのミッションは、信大の院生・学生や地域の企業と共に、信州産人工衛星を打ち上げること。星空のきれいな信州で、酒匂准教授の新たな挑戦が始まった。

プロフィール:1975年東京生まれ。福岡県久留米市で育つ。1994年東大工学部入学。1998年同大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻に進学。同年より、同期の大学院生2人と一緒に、超小型人工衛星の開発に着手。博士課程在学中の2003年に、世界初の手作り超小型衛星を宇宙に打ち上げた。2003年同博士課程修了。2005年より東大工学系研究科助教。2010年より現職。

・・・・・信州大学広報誌「信大NOW」第64号(2010.7.27発行)より

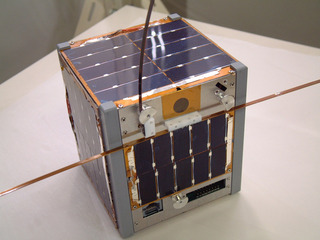

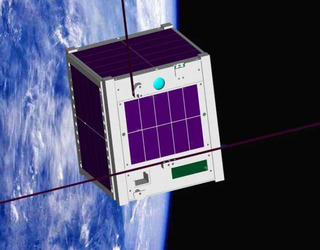

制作する人工衛星は超小型。10cmの立方体で、重さは1kgほど。宇宙航空研究開発機構(JAXA)などがこれまで打ち上げてきた人工衛星は数百kgから1tの重さがあったというから、そのコンパクトさは驚くほどだ。

超小型衛星の最大の利点は、制作経費も打ち上げ経費もきわめて少額で済むこと。特に、世界に数社あるロケット会社に依頼することになる打ち上げの経費は、現在、1kgあたり200~300万円が相場で、衛星の小型化は大きな経費節減につながるのだ。

「半導体技術が進歩しワンチップのマイコンが100円ほどで手に入る状況が生まれたこと。コンピューターの計算技術が飛躍的に進化し学生でも様々なシミュレーションができるようになったこと。さらに、インターネットの発達で、世界中の研究成果に簡単にアクセスできるようになったこと。これらの背景のもとで人工衛星の超小型化が可能になったのです」と酒匂准教授は振り返る。

東大院生時代に開発した人工衛星は「"XI(サイ)"」と名付けた。「未知の探査」という意味だ。人工衛星は様々な役割を果たすが、その基幹部分、バスと呼ばれるものだ。

宇宙空間に打ち上げられる人工衛星は、地球観測、気象観測、通信・放送、誘導・航法、宇宙科学、宇宙探索、軍事……などの役割・任務を持っている。こうした役割・任務の違いは、望遠鏡やレーザー装置のような特定のミッション機器が付加されることによって生まれる。そのもとになる基幹部分、つまり衛星のライフラインのような役割を担うのがバスなのだそうだ。

この基幹部分を、およそ120万円の経費で、しかも大学院生の手作りで作り上げたというのだから驚きだ。

超小型衛星づくりにのめり込んだきっかけは、1998年に米ハワイで開かれた航空宇宙に関する日米大学関係者のシンポジウム。米国の教授が「大学生なんだから人工衛星ぐらい作って飛ばしてみようぜ」と檄を飛ばした。会場に「それは無理だろう」という雰囲気が漂う中、「やればできるんじゃないか」と思い、帰国後、同期の仲間2人と共に開発に着手した。

だが、宇宙工学専攻といえども、ものづくりはズブの素人。工作機械の使い方を学び、はんだ付けの技術を身につけ、一歩また一歩と衛星を手作りした。ちょうど修士論文執筆の時期と重なり、貴重な時間を割いてアルバイトをし、その収入で部品を購入した。その上、議論や作業に没頭したので睡眠時間は平均3~4時間。「純粋にプロジェクトが面白くて没頭した」と笑う。

その甲斐あって、翌年には試作第1号を披露。その後、研究と改良を重ねて、2003年には他国のロケットに便乗して宇宙空間に手作りの超小型衛星を打ち上げた。「設計、製造、試験、打ち上げ、運用のすべてを自分たちの手で行った超小型衛星は世界で初めて」と胸を張る。

自分たちの手で人工衛星をあげてみたいーそのような気概を持つ信大の院生・学生の力を集め、地元のものづくり企業の協力も得る形で、信州産の人工衛星を打ち上げることが信大での酒匂准教授のミッション。

当面は、2011年打ち上げ予定の「ナノジャスミン」の開発製造を東大で進める傍ら、信大工学部の院生・学生の指導、南信の飯田での社会人学生の指導などを行う。夏ごろをめどに、この中から、志ある人々を募り、信州産人工衛星開発プロジェクトをスタートさせる。「せっかく信州で作るのですから、自然豊かな信州にふさわしい役割を担った衛星を、地元のものづくりの技術を活かす形で開発製造できるとうれしいですね」と、夢は広がる。

酒匂准教授を信大に招いた指導教官の中島厚工学部教授は、「信州産の人工衛星の開発研究が、地元の企業・多摩川精機の会長である萩本博幸さんの寄付講座として進められていることも一つの特徴。飯田の社会人の講座も飯田地域の航空宇宙産業開発プロジェクトの一環で、大学と地域が力を併せて衛星開発を進めているのです」と解説する。

信州産人工衛星は、いつ上がるのか? その衛星から送られてくる映像や情報はどういうものか?……期待は一挙に広がっている。

衛星開発の成功のカギはなにか?

「命にかえても、すべてをかけて成功させるという意気込みです」と酒匂准教授。「科学と技術の最先端である宇宙工学には不釣り合いな精神論に聞こえるかもしれませんね」と苦笑したが、自分の手で、世界初の超小型衛星を開発製造してきた人の確信が満ちあふれていた。

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」