信州大学の大きな魅力の一つは、豊かな自然環境に恵まれたロケーション。

地の利を生かしたフィールドワークは積極的に行われている。

そんなフィールドからの手紙を読み続ける、山岳科学総合研究所所長、鈴木啓助教授をトップバッターにご紹介する。

プロフィール・・・1954年山形県生まれ。北海道大学理学部卒業。同大学大学院博士課程。

東京都立大学理学部助手を経て、1996年から信州大学理学部助教授、2002年教授、2006年山岳科学総合研究所長。研究分野は水文学、雪氷学、山岳 環境学。2007年(社)日本雪氷学会学術賞。

空から降ってくる氷の華、…雪。雪の結晶は上空の温度や水蒸気量など気象条件によって形が変わる。世界で初めて人工雪の結晶をつくったという科学者 中谷宇吉郎は「雪は天からの手紙である」と言った。そこに込められたメッセージをそのまま受け止めて科学者となったのが、鈴木先生だ。鈴木先生は化学的な 側面から雪を読み解いた。

「空から降ってくる雪や雨には大気中のチリやほこり、様々な化学物質が含まれています。酸性雨などもそうです。雪や雨を調べればその時の大気の状態 がわかる。氷は空気を閉じ込めているから、古い氷を調べれば、昔の気温やその時の大気がどんな状態だったのかまで調べられます」

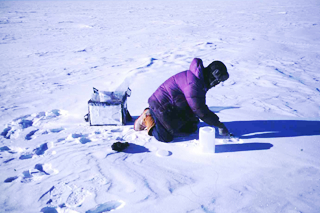

空から降ってくる雪を相手にした研究フィールドは、世界全域。鈴木先生は、信州の地元、日本アルプスにせっせと出かけるほか、南極やアイスランドな どにも雪氷の調査に行っている。

採取した、雪や氷を分析する作業をコツコツと続けていくと、地球の仕組みが見えてくる。

たとえば、南極で3000mの深さの氷を採取して分析すると、72万年前からの地球の大気の状況がわかる。氷の中に閉じ込められたCO2量 の変化と地球の周期的な寒暖との関係がわかった。水は低温の方がCO2をたくさん閉じ込めておくことができるから、気温が上昇する と大気中のCO2が増えるのだ。今叫ばれている人間活動によるCO2排出のほかに、気温上昇に伴い海から放 出されたCO2もある。

ほかに、山に降る雪に含まれる物質には日本海側からか、または太平洋側からかで違いがあることから、降ってくる雪からそれぞれの降雪時の上空の 状態がわかったり、春先の融雪水の影響で河川のpHは低下していることなど、すべて鈴木先生がフィールドワークで得た手紙を読み解いたメッセージだ。

先生は「私自身の仕事に行き着く先はありません。ただ謙虚に自然からのささやきを聴き続けています。ささやきを素直に聴いて、自然の理(ことわ り)を解明していくのが、自然科学というものだと思います」という。

鈴木先生のフィールドの一つ、山岳地域。山岳地域では標高を上げていくことで、あっという間に環境が変化する。この変化を水平方向に辿ったら、何百 キロという距離が必要になり、その差は実に800倍といわれる。この山岳地域を調査することは、いかに貴重な基礎データを積み上げ、未来の私たちの暮らし 方への提言ができることか。

鈴木先生が所長を務める、信州大学山岳科学総合研究所では生物学や地球科学を始め、森林科学、人文社会学、建築学、医学など各方面からの視点を生か した調査研究が進められている。3年後には上高地地域での調査結果をまとめて発表する計画がある。年間に150万人が訪れるという上高地で、自然が生き生 きと継続する中に、人間の幸福も共にあることができるよう、どのような提言ができるのか注目したい。

また、研究所にはもう一つの大きな使命がある。

「野外での調査・分析方法、そのデータのまとめ方、生かし方などを直接現場で伝えて、自立して研究することのできる野外科学者を育てる事が、自然豊かな信 州にある大学の使命だと思っています。若い人たちには、未来の地球のことを知りたかったら、まず、地球の声を謙虚に聴く方法を身につけてほしいと思ってい ます」。これが鈴木先生の願いでもある。

【関連リンク】信州大学山岳科学総合研究所HP(外部リンク)

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」