1988年 新潟大学工学部建築学科卒業

1992年 信州大学工学部社会開発工学科助手

1997年 建設省建築研究所 研究員

2004年 信州大学工学部社会開発工学科 助教授

2008年 信州大学工学部建築学科 准教授

・・・環境報告書2012より

日本では古くから木造の住宅が建てられている。これは、周辺にある材料を有効利用して建物を作るという極めて自然な行動に由来している。戦後木材が枯渇化したり、都市の不燃化を目指したり、という理由で、木造の建物を制限するような時期もあったが、最近では環境循環材料である木材を用いて、「公共建築物を建てよ」という政治的な動きが日本でも起こっている。世界的でも同様の動きがあり、カナダでは日本に先駆ける形で同様の法令が発せられた。

環境循環材料と書いたが、鉄やプラスチックは、リサイクル、リユースに係る循環は描けるが、森林資源を育成するという観点でのもともとの原料の生長という循環は描けない。つまり、鉄やプラスチックは生命力があるわけではないから、資源の再生産はおこなえず、廃棄材と資源がつながらないのである。リサイクル、リユースを促進して、木材のストックを増やすとともに、生長の循環を健全な形で持続させねばならない。つまり、鉄、コンクリートなどの材料が使われている部分を木材に置き換えることによって、ストックを増やすことをもくろんでいる。

ただ、すべての建物を木造化すると、3年で日本の山が「はげヤマ」になってしまう。逆にこのまま使わずにいると、山が荒廃してしまい、良い材料が採れなくなる。計画的な利用が重要であるし、もちろん、木材の材料特性を踏まえて適材適所利用が求められている。

当研究室では、木材を適材適所というルールを守りつつ、最大限に利用した構造の研究を進めている。

木材で利用した建物のというとまずは住宅ということになる。木造住宅は2階建てが主で、3階建て、一部小屋裏を利用した4階建てであれば、容易に建てることが可能である。

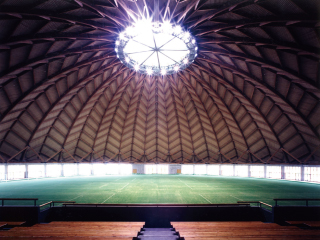

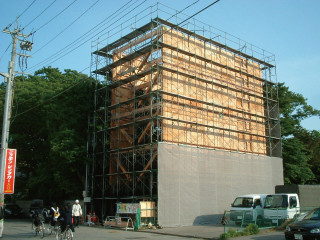

大規模な木造といえば、たとえばドーム建築。ドーム的な大空間建築は世界的にも早くから開発がすすめられた。海外では1983年に竣工したワシントン州のタコマドームが有名で、内部空間の最大距離が163mと、いまでも世界最大級を誇っている。日本では、大館樹海ドームパーク(157m)、出雲ドーム(140m)、身近なところでは信州やまびこドーム(110m)などが有名である。一方、高層化を目指そうという動きがある。海外では最近ロンドンで9階建てが建てられ、話題となっている。日本では建築基準法の規制内では、これまで5階建の実績がある。この建物、耐火的な性能を備えた材料の評価という、我々の研究成果が生かされている。そして、6階建てが現在進行中である。

地震のたびに木造住宅の被害が話題となる。東北地方太平洋沖地震は津波災害で2階建て住宅程度の構造性能では木造であろうが、他の構造であっても残念ながら大規模津波には無抵抗となってしまう場合が多い。前述した6階建ては下の階が木造以外の構造で強固に作り、上を木造とした構成となっている。このような構造の地震時特性などの研究を現在進めているところである。また、地震の振動被害に関しては1995年の阪神大震災以降急速に研究が進展した。新築の住宅では震度6強~7レベルの地震動に対してほとんど無被害の住宅を作ることも可能であるし、地震時に被災危険度の高い、1981年以前の木造住宅についても、耐震化する方法がすでに開発されている。

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」